本日は、高校2年生学部説明会のため、少ない人数で練習を行いました。

B①は、珍しく、プールサイドでの陸上トレーニングです。

以上

近藤恭一

本日は、高校2年生学部説明会のため、少ない人数で練習を行いました。

B①は、珍しく、プールサイドでの陸上トレーニングです。

以上

近藤恭一

かつては弱い心を「ガラスのような心」と表現していました。

そのうち「ガラス」ほど強くないなと思い、「風船」のようだと思うようになりました。

今は「シャボン玉」です。

ちょっと風が吹いただけで割れてしまいます。

先日、あるお医者さんと話をする機会があったのですが、今の日本は弱くても生きられる社会になっているということです。

暑ければクーラー、寒ければ暖房、のどが渇けばミネラルウォーター、わからなければAIが答えてくれます。

お医者さんが絆創膏で十分だと思うほどの軽いかすり傷でも親は子どもを病院に連れてくるそうです。

最近の競泳選手が耐えられる水温はせいぜい2~3℃の範囲で、27℃では寒いと言い、31℃では熱いと言うので、常に28~30℃に保たれています。

学校ではいじめの調査を毎学期実施し、あだ名で呼ぶことや不用意に触れることさえ気を付けるようになっています。

どこかに行くにも何をするにしてもスマートフォンの情報に依存し、なくなるとどうしてよいかわからず不安に陥る子どもも多いことでしょう。

子どもを守ることは大切なことですが、これでは弱くなる一方であって、大人が子どもを弱くしているようなものです。

鍛えて強くするという考えは見当たらず、子どもの将来を考えるとむしろ無責任であるようにも思えてきます。

文部科学省の考え方に縛られず、徹底して身心を鍛え上げる学校があったら、意外に人気が出るのではないでしょうか。

「我慢する」という言葉は、すでに死語となっています。

どんな理不尽なことにも耐え、自分の頭で物事を考えられる、「鋼(はがね)の心」をもつ子どもであれば、将来どんな分野でも力強く生きていけるはずです。

産業界も、ただテストで点数が取れる「シャボン玉のような心」の人よりも、「鋼の心」をもつ人の方を評価してくれるような気がします。

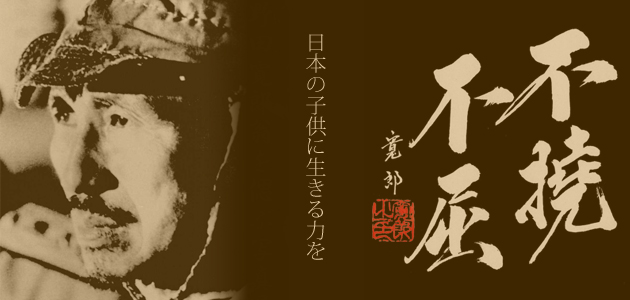

かつて小野田寛郎さんは終戦後もフィリピンのルバング島のジャングルで戦い続け、生還致しました。

小野田さんは最強の鋼の身心を持つ人物です。

小野田さんは心身ともに強い青少年を育成するために『自然塾』を開き、その志は現在も受け継がれています。

https://onoda-shizenjuku.jp/

(一般財団法人 小野田記念財団HPより)

たまにはスマートフォンなしの生活をしてみるというだけでもよいのではないでしょうか。

竹村知洋

最近読んだ本が池上彰氏の『なぜ、いま思考力が必要なのか?』(講談社+α新書)です。

色々な物事に対して、よく考えることの大切さを伝えている本です。

その中で「自分の生き方や常識を見直す「問い」の立て方」という1節があり、「若者の意識調査の裏に「過保護な親」問題が」という項目があります。

要約すると、日本人は欧米と比較して子どもが大人になりきれておらず、その原因が「親の過保護」にあるということです。

池上氏によると、子どもが自分でものを考える力が育たないのは、親が口を出しすぎるからだ、ということです。

池上氏は大学の入学式に親が来るということに驚いていますが、今や大学どころか会社の入社式にも来る親がいるそうです。

過保護な親のもとで、強い子どもが育つはずがありません。

今の日本では18歳には成人になりますから、親は保護者ではなくなります。

少なくとも高校3年生になるまでに、子どもが自立するような強さを身につけてあげることが必要です。

私にも子どもがいますので実感しているところですが、子どもが親の希望通りに育つことはほとんどありません。

特に男は、年齢とともに親から離れていくのが普通です。

親だからといって、子どものことを何でもわかっていると思うのは危険であると考えます。

教員をやっていて感じることは、親が見ている子どもの姿と教員が見ている姿が違うことがよくあるということです。

学校は「公」の場ですから、家庭の「私」の場で見せている姿とは違うのです。

「親」という字は、木のうえに立ってみると書きますが、語源を調べるとどうやらそういう意味ではありません。

「親」は「辛」と「木」と「見」を組み合わせた形で、先に亡くなった父母の位牌を拝むことを示した文字だということです。

親は子どもより先立つものであり、そのあとに子どもは社会の荒波のなかで強く生きていかなければなりません。

水泳部のHPの「55の教え」の最後に「あの言葉この言葉」シリーズがあり、番外編として「なぜ一番にならない」があります。

https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/seitokai/club_org/swim/pdf/words_sup.pdf

このなかに登場する「山地元治」の母親のような厳しさは現代的ではありませんが、親が子どもにこれぐらい厳しければ、子どもはとても強く育ち、将来社会人として立派に生きていくことは間違いありません。

「考える作業」というのは、とても疲れるものです。

大抵の人は単純に答えが出ることを好み、自分で責任を取るのは嫌なものです。

大人になるということは自由が増える分、自分の頭で考えて、自分で責任を取ることを意味します。

池上氏が示唆していることは、子どもが自分でものを考えられないのは親の過保護の影響かもしれないということを、親自身が考えるべきだということです。

竹村知洋

Aチームは、夏の活動場所が2つあります。

豊山での校内練習、日本大学プール(碑文谷)をお借りしての校外練習です。

本日は校内練習日です。

現在、静岡での合宿参加、また本日は高校2年生登校日のため、少人数での実施となります。

以上

近藤恭一

本日も暑い中、選手は練習を頑張っております。

水泳は水の中にいるので汗をかいていないと錯覚しがちです。

選手には水分補給の大切さも伝えております。

以前投稿したB②中学生紹介に引き続き、B①の中学生を紹介します。

全員ではありませんが、B①はB②よりも泳力が高い選手のグループです。

未来の育成、Aチームに入れるように頑張ってもらいたいです。

以上

近藤恭一

光永君の「野球の夏」が始まりました。

今朝のスポーツ新聞各紙では、「第105回全国高等学校野球選手権記念東東京大会」での光永君の活躍が取り上げられています。

昨日は、現在社会人1年目でスポニチに勤めている、野球部出身で本校OBの高原君が取材に来てくれました。

光永君は昨日から始まった東東京大会で、4番バッターとして活躍しています。

水泳部と野球部で兼部し、両方のクラブで活躍する選手は珍しいですが、学生時代に様々なことを経験するということはとても大切なことだと思います。

どうしても日本人は「石のうえにも3年」とか「何とか一筋」が好きなようで、一つのことに集中する傾向があります。

しかし多才な人に関しては、それぞれの個性を生かしてやりたいことをやらせてあげればよいのではないでしょうか。

光永君は高校入学時から、水泳と野球を両方頑張りたいということでここまで続けてきました。

そして水泳では高校1年時から活躍し、男子総合優勝に大きく貢献してくれました。

野球で鍛えた下半身の強さが、泳力の向上に役立っていることは間違いありません。

私たちにとっても、光永君のような存在は大変良い勉強になっています。

最後の夏は野球で頑張りたいということで、今は炎天下で汗を流しています。

3年間「二刀流」を続けてきた光永君の「野球の夏」が、少しでも長く続くことを願っています。

日大豊山野球部の応援もよろしくお願いします!

野球の写真がないので水泳だけです。

竹村知洋

期末テストが終わり、本日からBチームは練習再開です。

テスト前と合わせて約2週間ぶりの練習となります。

久々の練習は身体を慣らすための練習を行いました。

以上

近藤恭一