春になり気温が上がり雪がベタベタしてくると雪洞のシーズンもいよいよ終わりになる。雪も日に日に締まってくるので掘るのも容易ではなくなる。今回のお客さまは3名様。栂池スキー場からロープウェイで一気に栂池自然園まで登る。楽だね。自然園のど真ん中を30分程適当に歩いて行くと船越の頭から派生する尾根に自然に入って行く。遮る物は何もない。全ては深い雪の下だから、どこを歩こうが全く自由だ。ここはとても広い雪原だから、ともすると無限に広がる砂漠を歩くような、気の遠くなるような感覚に襲われるが、雪の状態も締まって歩きやすく一歩一歩目的地に近づいているという充実感もある。一週間ほど前に降った大雨のせいか表面のクラストはかなり厚く締まっている感じだ。掘るにはどうかな?まあ、掘るしかないけど。

高度を上げていくと南には唐松岳、白馬鑓ヶ岳などが見えてきた。気温は高いが、時々風が吹くと肌寒さも感じるし、いったいどんな出で立ちで歩いて良いやら悩むところだ。春の好天時はそんな場合が多い。日焼け止めもばっちり塗って、サングラスも欠かせない。裸眼では確実に目を焼く。高校生の頃春山で、山岳部の仲間がサングラスを忘れ雪目になった。場所はこの尾根の向こう側白馬大池での事だ。痛くて目を開ける事が出来ないので、細目を開けて下山したがとても辛そうだった。目をつむっても開けても痛い。それが雪目。涙が止まらない。皆さんサングラスは呉々も忘れないように、しかも高級品を買って下さいね。

尾根が傾斜を増し船越の頭へ近づくといよいよ雪洞を掘るポイントを探す。平らなところは雪を掘り上げなくてはならないので、傾斜のある場所を探すが、滞在中の滑落の危険性もあるから場所キメは難しい。今回は下にダケカンバの大きな枝が張りだして滑落の危険性の少ない良い場所が見つかった。船越の頭から150メートルほど下った辺り。標高は2,500メートルぐらいだろうか。

堅く締まった雪にたじろぎながらアルミ製のスコップをたてた。ガツンとした感触が腕に伝わり案の定それは跳ね返された。ならば、もう一方のスコップにはスノーソーが仕込んであるのでそれを取り出して、雪面をゴリゴリ切っていく。厚さ30センチほどのハードクラストを、かさぶたを剥がす様に取り去ると幸いにも中からは柔らかい雪が現れた。これなら何とかなりそうだ。あとはひたすら掘る。慌てて掘ると体が持たないから、じっくり掘る。スコップで四角く切れ込みを入れ、最後にこじるようにボコッとブロック状に取り出して入り口に放る。あとはお客さんに出してもらう。ある程度奥に掘ったら今度は横方向に広げていく。やばい、ダケカンバの枝が現れた。それをよけて臨機応変に広げていく。堀上げまで2時間、入り口にツェルトを張ってとうとう、今日のお宿が完成した。

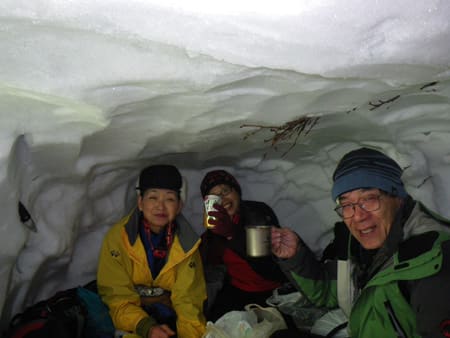

かんぱーい!完成した雪洞に入って水を作りながらいっぱいやる。赤沼ガイドは少し疲れ気味だ。やっぱ雪洞堀りは体力的には辛い。かといってお客さんに任せるほどの時間的余裕も精神的余裕も無いので、大概一人でやってしまう。今回は若干狭い感じだが風は入らないし快適だ。雪洞は寒くはないが暖かくもないものだ。いくらコンロを焚いてもテントのようには室内は暖まらない。だが、水などは絶対凍らないので雪温で保たれているのだろう。風が強かったり吹雪の時は絶対的な威力を発揮する。ロウソクを灯し、信州名物ジンギスカンをつついてワイワイやった明日の天気が少し心配しつつ暗くなる頃就寝。外は雪面を照らす月明かりだ。

午前3時起床。5時に出発した。天候が下り坂なので早めの行動だ。船越の頭までの登りが今日一番危険なのでロープを装着する。空け行く空を右に眺めてアイゼンを蹴り込む。良い感じで爪が効くので恐くはない。でも滑落すれば遙か金山沢の源頭へどのぐらい滑り落ちるだろう。稜線に飛び出す頃には東の空はだいぶ明るくなってきた。

風がある。行動は出来るがもし強まる傾向ならば撤退にした方が良いだろう。小蓮華への稜線をたどる。気温は厳冬期と比べると格段に高くなっているので、指先が痛かったり、頬が凍傷になるような感覚は無い。ここはわりと安心して歩ける尾根だから、風は強いがもう少し行ってみよう。雪煙が吹き上がるなかを小蓮華へ進む。

小蓮華岳を越える頃から、天気は回復しはじめた。風も止んで空は青空の領域が増えてきたのだ。良しこれなら行けそうだ。力がみなぎる。何羽かの雷鳥にも出会った。オスばかりでなくメスにも出会った。繁殖期に備えてそろそろ縄張り作りが始まっているのだろう。この雷鳥、冬期雪が吹きだまるような場所で集団生活をしているのをご存じだろうか?だが、これは全てオスの話で、メスはこの中には見あたらない。メスが冬の間何処にいるのかは未だに解らないらしい。絶滅したはずの白山に現れたり、全く不思議な鳥だ。日本の雷鳥は世界の雷鳥の南限に住む。

風もそよ風程度になったので、安心して白馬を目指す事が出来た。三国境、昨年大量遭難があった場所だ。その先の雪壁を二つほど超えて尾根をたどる。信州側がすっぱり切れ落ちていて雪庇が張り出している。足下には所々クラックが走る場所もある。一見尾根を歩いているような気がするがそれは雪庇の一部かも知れない。そこを避けて富山側を行く。

微風、春の日差しをたっぷり浴びての白馬岳登頂だ。ハイタッチ!イエイ!!

南西には剣岳、白山。日本海、能登半島、最高の頂上であった。帰路は気温も上がりフウフウ言いながら下ることになった。雪洞に戻り撤収する。二時間かけて作った雪洞を一晩限りで去るのは何とも名残惜しい。数日滞在したい気分だがその思いを振り切る様にガンガン下ってあっという間にロープウェイに着いてしまった。雪道の下山は早いのだ。白馬倉下の湯にて入浴、飯森山人にて蕎麦、白馬駅解散。