日本漢方は腹診に重きを置き、それは江戸時代に確立したと聞いています。

一方、中医学では腹診は重視されず、中国人はお腹を見せることを恥と考えるためとも聞いたことがあります。

腹診・腹候の歴史的変遷を、同じく「東西医学の交差点〜その源流と現代における九つの診断系」(秋葉哲生著、丸善プラネット、2002年発行)から抜粋してみました。

<ポイント>

・腹診は日本漢方で重視され発達したが、中医学では腹診より脈診が重視される。

・針医がはじめた腹診は『黄帝内経』に基づくものであり、内経系腹診(後世派)は体表面を走行すると考えられる経絡とそれに関係する臓腑の状態を知る目的で行われた。按摩術師による按腹手技はこの腹診法を発達させた。

・傷寒論系(古方)の腹診法は特定の腹壁の緊張や圧痛が特定の薬方の適用指示となることを目的とした。

・腹候が診断系として成り立つのは、慢性の安定期での長期投与を前提とした場合であって、急性期や短期間の適用については当てはまらない。

・「心下痞硬」の他覚所見としての信頼性はあまり高くなく、中等度以下である。自覚症状としての「つかえ感(=痞)」はよい指標となる。

・「胸脇苦満がなければ柴胡剤は使えないのか」とよく聞かれるが、腹診をしない中国で柴胡剤が生まれたことをみただけでも、胸脇苦満だけが柴胡剤の手がかりでないことがわかる。

・

*****************メモ****************

■ 『東洋医学概説』(長濱善夫著)より

・腹診は鍼灸家によりはじめられた。

・体表面を走行すると考えられる経絡とそれに関係する臓腑の状態を知る目的で行われた腹診が、古方家の台頭とともに意義を変えていった。

■ 中医学における腹診

腹診に関する記載は『八十一難経』『黄帝内経』『傷寒論』などの古典にみられるが、中国においてはそれほど発達せず、むしろ日本において実用化されて独特の発達を遂げた。

■ 日本漢方における腹診の変遷

江戸時代以前においてすでに腹診は行われていた。

はじめは主として針医の間で難経の説を中心とした内経系の腹診法が発案されていた。すなわち、腹診によって臓腑の異常を直接判定しようという試みであった。

そして、按摩術の一法としての按腹の手技の発達がこれを促進させたものらしい。

江戸時代になり古方が台頭するようになると、古方家を中心として、傷寒論系の腹診法が新たに編成されるようになった。

内経系(後世方)の腹診法と傷寒論系(古方)の腹診法とは全く趣が異なる。古方家はとくに腹診法を(脈診よりも)重視したので、この系統の腹診法が次第に発達して、その主流を占めるようになったのである。

■ 『師説筆記』(後藤艮山の説を弟子が筆録した書籍)より

艮山は痰に腹壁の緊張のみならず、腹腔内の臓器を触知せんとする意志が感じられる。

■ 吉益東洞の腹診観

後藤艮山に比べて吉益東洞が唱道した腹診は、腹部臓器を触知する意図は希薄である。

蘭方医学が伝えられて百年を経た時代の吉益東洞の医学理論は、当時の蘭方の解剖学的知識で論破されない要素だけで巧みに構成されていた。今に残る腹診技術は内臓器の触診が目的ではなく、特定の腹壁の緊張や圧痛が特定の薬方の適用指示となるというように洗練された様式となった。

■ 腹候は慢性疾患の安定期に役立つ

腹候が診断系として成り立つのは、慢性の安定期での長期投与を前提とした場合であって、急性期や短期間の適用については当てはまらない。

急性期には何よりも外に現れた症候と脈象が重視される。

■ 心下痞硬

検者の指先に感じられる抵抗を「鞕」、被験者のつかえ感を「痞」と呼ぶ。

漢方医学的には瀉心湯類、柴胡剤類、人参を含む方剤、木防巳湯などの選択に手がかりを与えるものとされている。

「心下痞硬」の他覚所見としての信頼性はあまり高くなく、中等度以下である。自覚症状としての「つかえ感(=痞)」はよい指標となる。

■ 胸脇苦満

その意義を大別すると、

・炎症性のもの

・精神のある種の病的緊張に由来する病態

が含まれるようである。

漢方医学的には、気分が晴れないことを意味する肝鬱などの指標とされ、その場合には柴胡などを用いてその緊張を「ゆるめる」のが常道である。

よく聞かれる質問に「胸脇苦満がなければ柴胡剤は使えないのか」というものがある。

腹診をしない中国で柴胡剤が生まれたことをみただけでも、胸脇苦満だけが柴胡剤の手がかりでないことがわかる。

肝鬱を目標にしても、また黄岑・柴胡の抗炎症作用を手がかりにして適用を決めてもよい。およそ6-7割の患者に多少なりとも胸脇苦満を認めるが、実際に投与するのはその何分の一かである。

指標としての「胸脇苦満」の信頼度は中等度である。

■ 腹直筋の異常緊張

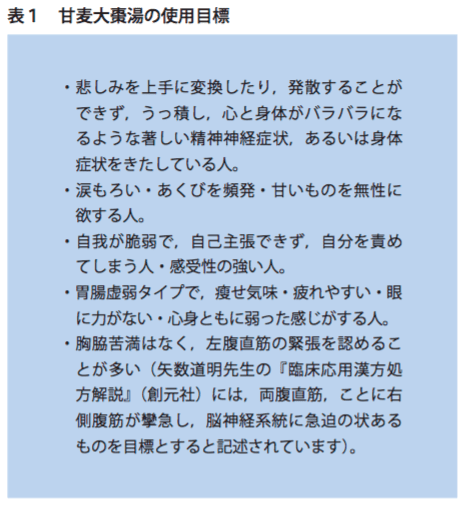

臍より上が緊張していることは通常みられるが、病的であるのは臍下まで強く張っている場合である。ある種の衰弱を伴う病的な神経緊張の存在を示すものと考えられ、「腹皮拘攣」「腹皮攣急」などとも呼ばれる。

腹直筋の拘攣は芍薬でゆるめるのが常道とされる。したがって、四逆散、小建中湯、桂枝加芍薬湯などの方剤が選択される。ただし、これらの薬方は腹直筋の拘攣がない場合でも適用されるので注意したい。

下腹部の腹直筋のみの拘攣は「小腹弦急」などと呼ばれ、八味地黄丸など補腎剤の適用である。

指標としての信頼性は中等度。

■ 臍上悸(せいじょうき)・臍下悸(せいかき)

臍上悸は精神的な一種の興奮状態の存在をうかがわせる指標であり、同時にある種の衰弱の気味を伴う状態と考えられる。

臍上悸が認められると、竜骨・牡蛎なが配列された薬方が適用される。

臍上悸の指標としての信頼性は高く、症状の程度を反映して消長するのが観察される。

■ 皮膚の性状

湿潤の程度からみて、夏季の発汗過多は防巳黄耆湯、黄耆建中湯などを選択する手がかりとなる。

逆に肌が乾燥してカサカサした状態はいわゆる陰虚証(陰とは体液を指す)で、四物湯、六味丸、八味地黄丸などで滋潤を要する状態と考える。

一方、中医学では腹診は重視されず、中国人はお腹を見せることを恥と考えるためとも聞いたことがあります。

腹診・腹候の歴史的変遷を、同じく「東西医学の交差点〜その源流と現代における九つの診断系」(秋葉哲生著、丸善プラネット、2002年発行)から抜粋してみました。

<ポイント>

・腹診は日本漢方で重視され発達したが、中医学では腹診より脈診が重視される。

・針医がはじめた腹診は『黄帝内経』に基づくものであり、内経系腹診(後世派)は体表面を走行すると考えられる経絡とそれに関係する臓腑の状態を知る目的で行われた。按摩術師による按腹手技はこの腹診法を発達させた。

・傷寒論系(古方)の腹診法は特定の腹壁の緊張や圧痛が特定の薬方の適用指示となることを目的とした。

・腹候が診断系として成り立つのは、慢性の安定期での長期投与を前提とした場合であって、急性期や短期間の適用については当てはまらない。

・「心下痞硬」の他覚所見としての信頼性はあまり高くなく、中等度以下である。自覚症状としての「つかえ感(=痞)」はよい指標となる。

・「胸脇苦満がなければ柴胡剤は使えないのか」とよく聞かれるが、腹診をしない中国で柴胡剤が生まれたことをみただけでも、胸脇苦満だけが柴胡剤の手がかりでないことがわかる。

・

*****************メモ****************

■ 『東洋医学概説』(長濱善夫著)より

・腹診は鍼灸家によりはじめられた。

・体表面を走行すると考えられる経絡とそれに関係する臓腑の状態を知る目的で行われた腹診が、古方家の台頭とともに意義を変えていった。

■ 中医学における腹診

腹診に関する記載は『八十一難経』『黄帝内経』『傷寒論』などの古典にみられるが、中国においてはそれほど発達せず、むしろ日本において実用化されて独特の発達を遂げた。

■ 日本漢方における腹診の変遷

江戸時代以前においてすでに腹診は行われていた。

はじめは主として針医の間で難経の説を中心とした内経系の腹診法が発案されていた。すなわち、腹診によって臓腑の異常を直接判定しようという試みであった。

そして、按摩術の一法としての按腹の手技の発達がこれを促進させたものらしい。

江戸時代になり古方が台頭するようになると、古方家を中心として、傷寒論系の腹診法が新たに編成されるようになった。

内経系(後世方)の腹診法と傷寒論系(古方)の腹診法とは全く趣が異なる。古方家はとくに腹診法を(脈診よりも)重視したので、この系統の腹診法が次第に発達して、その主流を占めるようになったのである。

■ 『師説筆記』(後藤艮山の説を弟子が筆録した書籍)より

艮山は痰に腹壁の緊張のみならず、腹腔内の臓器を触知せんとする意志が感じられる。

■ 吉益東洞の腹診観

後藤艮山に比べて吉益東洞が唱道した腹診は、腹部臓器を触知する意図は希薄である。

蘭方医学が伝えられて百年を経た時代の吉益東洞の医学理論は、当時の蘭方の解剖学的知識で論破されない要素だけで巧みに構成されていた。今に残る腹診技術は内臓器の触診が目的ではなく、特定の腹壁の緊張や圧痛が特定の薬方の適用指示となるというように洗練された様式となった。

■ 腹候は慢性疾患の安定期に役立つ

腹候が診断系として成り立つのは、慢性の安定期での長期投与を前提とした場合であって、急性期や短期間の適用については当てはまらない。

急性期には何よりも外に現れた症候と脈象が重視される。

■ 心下痞硬

検者の指先に感じられる抵抗を「鞕」、被験者のつかえ感を「痞」と呼ぶ。

漢方医学的には瀉心湯類、柴胡剤類、人参を含む方剤、木防巳湯などの選択に手がかりを与えるものとされている。

「心下痞硬」の他覚所見としての信頼性はあまり高くなく、中等度以下である。自覚症状としての「つかえ感(=痞)」はよい指標となる。

■ 胸脇苦満

その意義を大別すると、

・炎症性のもの

・精神のある種の病的緊張に由来する病態

が含まれるようである。

漢方医学的には、気分が晴れないことを意味する肝鬱などの指標とされ、その場合には柴胡などを用いてその緊張を「ゆるめる」のが常道である。

よく聞かれる質問に「胸脇苦満がなければ柴胡剤は使えないのか」というものがある。

腹診をしない中国で柴胡剤が生まれたことをみただけでも、胸脇苦満だけが柴胡剤の手がかりでないことがわかる。

肝鬱を目標にしても、また黄岑・柴胡の抗炎症作用を手がかりにして適用を決めてもよい。およそ6-7割の患者に多少なりとも胸脇苦満を認めるが、実際に投与するのはその何分の一かである。

指標としての「胸脇苦満」の信頼度は中等度である。

■ 腹直筋の異常緊張

臍より上が緊張していることは通常みられるが、病的であるのは臍下まで強く張っている場合である。ある種の衰弱を伴う病的な神経緊張の存在を示すものと考えられ、「腹皮拘攣」「腹皮攣急」などとも呼ばれる。

腹直筋の拘攣は芍薬でゆるめるのが常道とされる。したがって、四逆散、小建中湯、桂枝加芍薬湯などの方剤が選択される。ただし、これらの薬方は腹直筋の拘攣がない場合でも適用されるので注意したい。

下腹部の腹直筋のみの拘攣は「小腹弦急」などと呼ばれ、八味地黄丸など補腎剤の適用である。

指標としての信頼性は中等度。

■ 臍上悸(せいじょうき)・臍下悸(せいかき)

臍上悸は精神的な一種の興奮状態の存在をうかがわせる指標であり、同時にある種の衰弱の気味を伴う状態と考えられる。

臍上悸が認められると、竜骨・牡蛎なが配列された薬方が適用される。

臍上悸の指標としての信頼性は高く、症状の程度を反映して消長するのが観察される。

■ 皮膚の性状

湿潤の程度からみて、夏季の発汗過多は防巳黄耆湯、黄耆建中湯などを選択する手がかりとなる。

逆に肌が乾燥してカサカサした状態はいわゆる陰虚証(陰とは体液を指す)で、四物湯、六味丸、八味地黄丸などで滋潤を要する状態と考える。