クラシック鑑賞 1 (PART 1)

(music987.jpg)

(ireba03.jpg)

(laugh16.gif)

(ohta03.png)

デンマンさん。。。、どういうわけでオイラを呼び出したのですかァ~?

(kato3.gif)

タイトルに書いたとおりだよ!

あれっ。。。 もしかしてクラシックを鑑賞するために オイラを呼び出したのですか?

そうだよ。。。

マジで。。。? デンマンさんとオイラとマジでクラシックを鑑賞するつもりなのですかァ?

オマエは不満なのォ~?

いいえ。。。 デンマンさんと共にクラシックを鑑賞することができるなんてぇ~、天にも昇るよな気持ちですよ。。。 この際、スキップして喜んでもいいですか?

あのさァ~、いくらなんでも、それはオーバーじゃないのォ~? オマエが以前のようにスキップして喜んだら、この記事を読みに来たネット市民の皆様が呆れて他のブログへ飛んでしまうのだよ!

分かりました。。。 じゃあ、スキップして喜びたいのですけれど、デンマンさんが そのように言うのであれば、じっと我慢したいと思います。。。で、いったいどのよなクラシックの曲を鑑賞するのですか?

オマエが“後奏曲集”の中で書いていた記事から選んだのだよ。。。 ちょっと読んでごらんよ!

4.7 Franz Joseph Haydn (1732-1809)

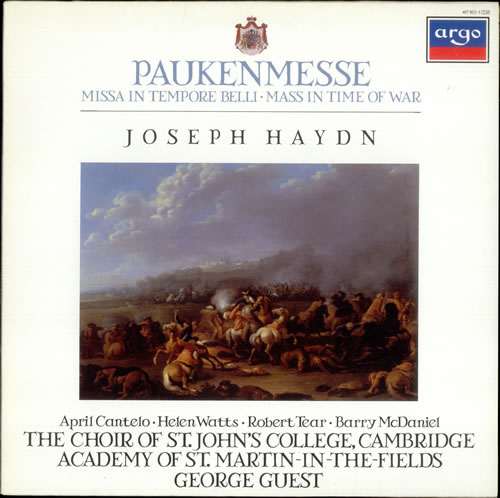

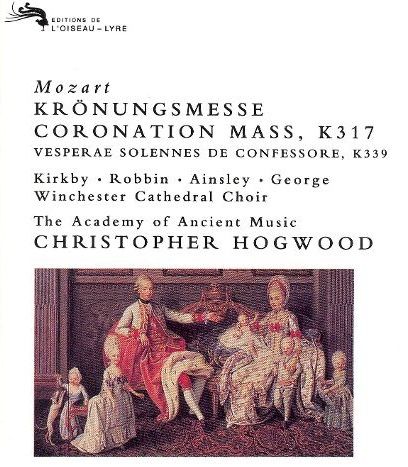

F.J. Haydnの<<Missa in tempore belli>>(Hob. XXII : 9、Paukenmesse>>を聴いて、まず、その手際よさに感銘を受けた。Textの繰り返しは少ないのではあるが、W.A. Mozartの<<Messe in c-moll>>(K. 317、Krönungsmesse>>のようには、慌しくはない。

この作品は、あの有名な<Agnus Dei>の処だけではなく、全曲にわたってtimpaniの音が響いている。<Kyrie>は、ソナタ形式であるが、それからして、timpaniとtrumpetが使用されているような作品は珍しいのではないか。

<Gloria>のなか、Qui tollis peccata mundからQui sedes ad dexteram Patris, miserere nobisまで、celloの独奏を伴っての、三回の独唱から合唱への推移は印象深い。

<Credo>は、三部になっていて、Et vitam venturi saeculi. Amenはコーダのような扱いになっているが、自由フーガである。三部の中間の、Et incarnatus est の終りからCrucificusの終りまでの半音階的な進行、そして木管楽器による不協和音の響きが注目される。

<Agnus Dei>は、timpaniの為の協奏曲か、と思われるほど、それが活躍している。

ついでに書いておくと、私のCD は、J.E. Gardinerの指揮、Monteverdi ChoirとEnglish Baroque Soloistsの演奏による演奏(Philips 470 819-2)による。

F.J. Haydnの<<Missa Sancti Bernardi von Offida>>(Hob. XXII : 10、Heiligmesse>>を聴いて、まず、その手際よさに感銘を受けた。Textの繰り返しは少ないのではあるが、W.A. Mozartの<<Messe in c-moll>>(K. 317、Krönungsmesse>>のようには、慌しくはない(草子地:PCを使って文章を書くと、このように繰返すことができるし、繰返してしまう)。

<Gloria>は、ほとんどがvivaceであり、その最後は二重フーガで終っている。

<Credo>は、三部になっていて、Et vitam venturi saeculi. Amenはコーダのような扱いになっているが、三部の中間の後半、Crucificusには、三声のcanonのEt incarnatus est の旋律が短調に転調され、変形されて、それに続けられている、更に、繰返された時には、それが長調に戻り、ほとんど前と同じ旋律になって回帰しているのが注目される。そして、Et incarnatus estは女声で、Crucificusは男声で唱われて対比させられているのである。

もう一つ、この作品では、ソナタ形式の<Benedictus>は<Sanctus>とは別扱いになっているように見受けられるが、そのHosanna in excelsisに移る時の、その流れが真に綺麗で、このような流暢な曲創りを、私は他のmissaでは知らない。これは、指揮者の功績かも知れないので、ついでに書いておくと、J.E. Gardinerの指揮、Monteverdi ChoirとEnglish Baroque Soloistsの演奏によるCD(Philips 470 819-2)である。

当時、HaydnのMessenには、いろいろな批判があったとのことであるが、私には、それが解るような気がする。やはり、上記の素晴しい例外を除いては、missaのordinariumの意味と音楽が調和していないのではないか、と首を傾げざるを得ない処が多いのである。彼は、無意識にも、交響的な音楽の進行の必然に、より多く引かれているからではないか。そのあたり、Mozartは、もう少し器用であった。しかし、HaydnのMessenほど、合唱の処でさえも言葉が聴き取りやすい作品は珍しい。

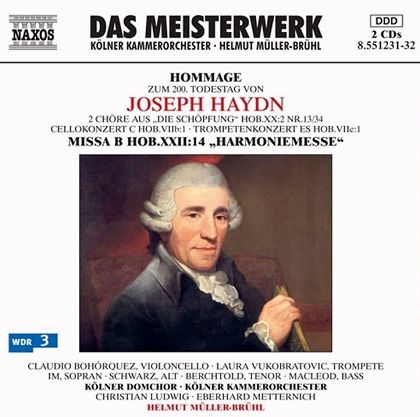

六曲ある、晩年のF.J. HaydnのMessenの最後のMesse <<Missa in B-dur>>(Hob. XXII : 14、Harmoniemesse>>を聴いた。この作品は、他のに較べても長大で、<Kyrie>だけでも8分7秒かかっている。演奏は、R. Hickoxの指揮するCollegium Musicum 90によるのであるが(Chandos 0612)、ちなみに、前述の二つのmissaでの<Kirye>では、それぞれ、4分48秒と4分21秒であって、異なる演奏家による違いがあっても、その比較は大差ないであろう。

このMesse、Hob. XXII : 14は、実質的には、Haydnの最後の作品と言ってもいい作品であるが、私のCDで43分13秒の壮大な演奏である。音楽作品として、Haydnのコンツェルタント形式としての完成された姿を見せて、聴かせている。彼の晩年の七年間の、さらなる成長には、眼を、耳を見張るものがある。有終の美、とは、こういう作品を指すのではないか。

<Gloria>と<Credo>の終りはフーガである。この作品には、効果的な繰り返しが多いのであるが、<Credo>の中の、et homo factus estが繰返されて、しばらくたってのet sepultus estが繰返されているのが、私には印象的である。

さすがに、この作品には、批判が少なかったのではないか、と思われるのであるが、molt allegroの<Benedictus>はどうであったのであろうか。ここでは、通常の独唱者たちによる抒情的な曲創りではなくして、コンツェルタント様式が、そのまま適用されている。これほどの騒々しい<Benedictus>は、他にはないのではないか。しかし、美しいことは美しい。

<Agnus Dei>が属調のG-durで始っているのも印象的である。静かに始まり、timpanoも加わっての華やかで肯定的なDona nobis pacemで作品を閉じている。

これらHaydnの三つのMessenで、Et incarnatus estとCrucifixusが一曲として纏められているのが珍しく思れるのであるが、他に例があるのであろうか。

コーダ (蛇足):

私には<Gloria>の文が誰によっていつ書かれたかのか、どの時代に成立したのかも不明であるが、常々、疑問に思っている一節がある。Gratias agimus tibi propter magnum gloriam tuamである。超越に対しての感謝が、その恵み、祝福や救済であったのなら解る。しかし、その栄光に感謝する、などというのは典型的な悪文ではないか。英語では、このような文を、It does not make senseと言う。

92-93ページ

『後奏曲集―後書きばかり-作品 3』より

振り返ってみると、デンマンさんと共にクラシックを鑑賞するなんて生まれて初めてのことですねぇ~。。。

確かに、そうなのだよ!

これまで、デンマンさんは、オイラの文章を引用して、オイラをさんざ馬鹿にしてきましたからねぇ~。。。

つまり、オマエは僕を恨んでいるのォ~?

当たり前でしょう! デンマンさんのおかげで オイラはネットで悪名を轟(とどろ)かせてしまったのですよ!

(gog70619c.png)

■『拡大する』

■『現時点での検索結果』

あのさァ~、実は、オマエがクラシックに関して造詣が深いことに僕は尊敬の念を抱いているのだよ。。。

その割には、これまでにオイラをさんざ馬鹿にしてきましたねぇ~。。。

あのさァ~、人間は誰でも完璧ではないのだよ。。。 当然、僕もオマエも完璧ではない! 50の長所があれば50の短所もある。。。 オマエの長所の一つがクラシックに関する造詣の深さだよ。。。

デンマンさんはオイラのクラシックの知識に対してマジで感心しているのですか?

そうだよ。。。 でもなァ~、オマエの表現の仕方は まったく自分本位で、読む人のために書いてない! オマエの上の文章には何が書いてあるのか? クラシックに興味のない人にとっては、まるでデタラメな外国の文章を読んでいるようで、何がなんだか さっぱり理解できないのだよ!

つまり、デンマンさにとっても、理解できないのですか?

その通りだよ。。。 だから、僕はクラシックに興味のない人でも、少しは読んで理解できるように、次のように書き直したのだよ。。。

4.7 フランツ・ヨーゼフ・ハイドン

(1732-1809)

(hydon01.jpg)

ハイドンの<<ミサ、テンポール・ベリ>>(ティンパニの劇的な使用のためにポウケンメッセとしても知られている)を聴いて、まず、その手際よさに感銘を受けた。

(hydon02.jpg)

(ミサ、テンポール・ベリ)

テキストの繰り返しは少ないのではあるが、モーツァルトの<<コロネーション・マス>>(K. 317、Krönungsmesse)のようには、慌しくはない。

(mozart19.jpg)

(コロネーション・マス)

この作品は、あの有名な<アニュス・デイ(Agnus Dei) ラテン語で“神の小羊”>の処だけではなく、全曲にわたってティンパニの音が響いている。

<キリエ(Kyrie) キリスト教の礼拝における重要な祈りの一つ “主、憐れめよ”>は、ソナタ形式であるが、それからして、ティンパニとトランペットが使用されているような作品は珍しいのではないか。

<栄光の聖歌(Gloria)>のなか、Qui tollis peccata mund(世の罪を除きたもう)からQui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis(父の右に座したもう主よ、我らをあわれみたまえ)まで、チェロの独奏を伴っての、三回の独唱から合唱への推移は印象深い。

<ミサ曲(Credo)>は、三部になっていて、Et vitam venturi saeculi. Amen(来世のいのちを待ち望みます。アーメン)はコーダのような扱いになっているが、自由フーガである。

三部の中間の、Et incarnatus est(~によって現れこの世の人となられたことを) の終りからCrucificus(十字架につけられ)の終りまでの半音階的な進行、そして木管楽器による不協和音の響きが注目される。

<アニュス・デイ>は、ティンパニの為の協奏曲か、と思われるほど、それが活躍している。

ついでに書いておくと、私のCD は、ジョン・エリオット・ガーディナーの指揮、モンテヴェルディ合唱団とイングリッシュ・バロック・ソロイスツの演奏による演奏(Philips 470 819-2)による。

ハイドンの<<ハイリッヒ・ミサ 変ロ長調>>を聴いて、まず、その手際よさに感銘を受けた。

(hydon03.jpg)

(ハイリッヒ・ミサ 変ロ長調)

テキストの繰り返しは少ないのではあるが、モーツァルトの<<コロネーション・マス>>(K. 317、Krönungsmesse>>のようには、慌しくはない。

(草子地:PCを使って文章を書くと、このように繰返すことができるし、繰返してしまう)。

<栄光の聖歌(Gloria)>は、ほとんどが生き生きとして,速度が速く,明確なアクセントをもつ曲であり、その最後は二重フーガで終っている。

<ミサ曲>は、三部になっていて、Et vitam venturi saeculi. Amen(来世のいのちを待ち望みます…アーメン)はコーダのような扱いになっているが、三部の中間の後半、Crucificus(十字架につけられ)には、三声のカノン(輪唱)のEt incarnatus est(~によって現れこの世の人となられたことを) の旋律が短調に転調され、変形されて、それに続けられている、更に、繰返された時には、それが長調に戻り、ほとんど前と同じ旋律になって回帰しているのが注目される。

そして、Et incarnatus est(~によって現れこの世の人となられたことを)は女声で、Crucificus(十字架につけられ)は男声で唱われて対比させられているのである。

もう一つ、この作品では、ソナタ形式の<ミサの賛歌(Benedictus)>は<ミサ曲(Sanctus)>とは別扱いになっているように見受けられるが、そのHosanna in excelsis(いと高きところにホザンナ)に移る時の、その流れが真に綺麗で、このような流暢な曲創りを、私は他のミサ曲では知らない。

これは、指揮者の功績かも知れないので、ついでに書いておくと、ジョン・エリオット・ガーディナーの指揮、モンテヴェルディ合唱団とイングリッシュ・バロック・ソロイスツの演奏によるCD(Philips 470 819-2)である。

当時、ハイドンのミサ曲作品には、いろいろな批判があったとのことであるが、私には、それが解るような気がする。

やはり、上記の素晴しい例外を除いては、ミサ曲の通常文の意味と音楽が調和していないのではないか、と首を傾げざるを得ない処が多いのである。

彼は、無意識にも、交響的な音楽の進行の必然に、より多く引かれているからではないか。

そのあたり、モーツァルトは、もう少し器用であった。

しかし、ハイドンのミサ曲作品ほど、合唱の処でさえも言葉が聴き取りやすい作品は珍しい。

六曲ある、晩年のハイドンのミサ曲作品の最後のミサ曲 <<ハルモニー・ミサ曲変ロ長調>>を聴いた。

(hydon04.jpg)

(ハルモニー・ミサ曲変ロ長調)

この作品は、他のに較べても長大で、<キリエ>だけでも8分7秒かかっている。

演奏は、リチャード・ヒコックスの指揮するCollegium Musicum 90(イギリスのバロックオーケストラ)によるのであるが(Chandos 0612)、ちなみに、前述の二つのミサ曲での<キリエ>では、それぞれ、4分48秒と4分21秒であって、異なる演奏家による違いがあっても、その比較は大差ないであろう。

このハルモニー・ミサ曲変ロ長調は、実質的には、ハイドンの最後の作品と言ってもいい作品であるが、私のCDで43分13秒の壮大な演奏である。

音楽作品として、ハイドンのコンツェルタント形式としての完成された姿を見せて、聴かせている。

彼の晩年の七年間の、さらなる成長には、眼を、耳を見張るものがある。

有終の美、とは、こういう作品を指すのではないか。

<栄光の聖歌>と<ミサ曲 クレド>の終りはフーガである。

この作品には、効果的な繰り返しが多いのであるが、<ミサ曲 クレド>の中の、et homo factus est(人と なりたまえり)が繰返されて、しばらくたって et sepultus est(葬られたまえり)が繰返されているのが、私には印象的である。

さすがに、この作品には、批判が少なかったのではないか、と思われるのであるが、molt allegro(モルトゥ アレグロ)の<ミサの賛歌(Benedictus)>はどうであったのであろうか。

ここでは、通常の独唱者たちによる抒情的な曲創りではなくして、コンツェルタント様式が、そのまま適用されている。

これほどの騒々しい<ミサの賛歌>は、他にはないのではないか。

しかし、美しいことは美しい。

<アニュス・デイ>が属調のト長調で始っているのも印象的である。

静かに始まり、ティンパニも加わっての華やかで肯定的なDona nobis pacem(われらに平和を与えたまえ)で作品を閉じている。

これらハイドンの三つのミサ曲作品で、Et incarnatus est(~によって現れこの世の人となられたことを)とCrucifixus(十字架につけられ)が一曲として纏められているのが珍しく思れるのであるが、他に例があるのであろうか。

コーダ (蛇足):

私には<栄光の聖歌>の文が誰によっていつ書かれたかのか、どの時代に成立したのかも不明であるが、常々、疑問に思っている一節がある。

Gratias agimus tibi propter magnum gloriam tuam(主の大いなる栄光のゆえに主に感謝したてまつる)である。

超越に対しての感謝が、その恵み、祝福や救済であったのなら解る。

しかし、その栄光に感謝する、などというのは典型的な悪文ではないか。

英語では、このような文を、It does not make senseと言う。

(赤字はデンマンが強調。)

92-93ページ

『後奏曲集―後書きばかり-作品 3』より

『後奏曲集』より

僕は上の文章を何度も何度も読んで、更にYouTubu のクリップを何度か聴いたのだよ。。。 でもなァ~、ハッキリ言ってミサ曲の厳(おごそ)かな雰囲気は理解できたものの、全曲をじっくりと聴くだけの忍耐がなかった。。。 どの曲も5分も聴くと退屈になって、全曲をすべて聴く気になれないのだよ!

だから、それはクラシックに対する感受性の問題なのですよ!。。。 百姓育ちのデンマンさんには高尚なクラシックを理解するだけの教養も素養も無いという事なのですよ!

オマエがクラシックの事になると僕を馬鹿にしたい気持ちは解るよ。。。 でもなァ~、僕は百姓育ちではないのだよ!。。。 オマエのように百姓育ちを馬鹿にするということは職業により農家の人たちを差別するということなのだよ!

別に職業によりデンマンさんを差別するつもりはありません。

あのさァ~、僕は こう見えても小学生の時には合奏部に所属してコントラバスを担当していたのだよ。。。 NHKの関東甲信越の予選で行田市中央小学校の合奏部は入賞したこともあるのだよ。。。 その時の演奏曲は『美しき青きドナウ』。。。、もしかすると『ハンガリア舞曲第5番』だったかもしれない。。。 とにかく、審査委員の先生から、コントラバスの響きがよかったと褒められたことがあるのだよ! それにクラシックで恋をしたこともある!

(cute0015.gif)

■『ん? クラシックで片思い?』

マジっすかあああァ~? 信じられません。。。 そのデンマンさんがオイラが上の文章の中で紹介したミサ曲が 全く いいとは思えないと言うことですかァ~?

そうだよ。。。 ハッキリ言ってミサ曲は退屈なのだよ!。。。 僕が赤字で強調したところで オマエは感心したり、感銘を受けているようだけれど。。。、実は、僕も期待しながら曲を聴いてみたのだけれど、感心どころか、感銘も受けず、全く退屈しただけなのだよ!

だから、デンマンさんにはクラシックを堪能するだけの教養も素養も素質も無いのです。。。

それは違うと思うよ。。。 僕にだってクラシックの曲で、素晴らしいと思える曲もあるのだよ。。。

たとえば。。。?

例えば次の記事の中で紹介しているバッハの曲だよ。。。

癒しを奏でるパンツ

(bikini07c.gif)

(bikini08.gif)

(bikini231d.png)

(music987.jpg+spacer.png)

(june001.gif)

デンマンさん。。。 なんだか格調が高いような。。。 それでいて おシモっぽいような妙なタイトルを付けましたわねぇ~。。。 いったい“癒しを奏でるパンツ”ってぇ、どういうパンツなのですか?。。。 デンマンさんは、ちょっとばかりパンツに拘(こだわ)り過ぎているのではありませんかァ~?

(kato3.gif)

あのねぇ~、僕は別にパンツに拘っているのではありませんよゥ。。。

でも、また わたしの“おばさんパンツ姿”をこの記事の冒頭に たくさん貼り付けているではありませんかァ!

あのねぇ~、ジューンさんの“おばさんパンツ姿”に拘っているネット市民がたくさんいるのですよ。。。

マジで。。。?

こういう話題の時に、僕はウソやデマカセは言いません。。。 お稲荷さんに誓って、弁天様に誓って、八幡様に誓ってウソは絶対につきませんからねぇ~。。。

分かりましたわ。。。 じゃあ、その拘っているネット市民の人たちは、どこのどなたなのですかァ~?

(中略)

(30june.jpg)

Denman Blog でも、ジューンさんのパンツ姿が人気があるのです。。。

(wp60923d.png)

■『床上手な女の7つの見分け方』

■『おばさんの下着姿』

でも、どういうわけで“G線上のアリア”を取り上げたのですか?

あのねぇ~、“G線上のアリア”という題名はチョー有名だけれど、もともと“G線上のアリア”という曲があったわけじゃないのですよ。

(back01.jpg)

『管弦楽組曲第3番』BWV1068第2楽章「アリア」をピアノ伴奏付きのヴァイオリン独奏のために編曲したものの通称。

原曲はJ・S・バッハ作曲、編曲者はヴァイオリニストのアウグスト・ウィルヘルミ。

通称はニ長調からハ長調に移調されているため、ヴァイオリンの4本ある弦の内の最低音の弦、G線のみで演奏できることに由来する。

オリジナルの管弦楽組曲は、バッハにより彼のパトロンであるレオポルト (アンハルト=ケーテン侯)のために1717年~1723年の間に作曲されたと一般に信じられてきた。

しかし、現存最古の楽譜は後年のバッハのライプツィヒ時代のものであり、現在は、ライプツィヒにおけるコレギウム・ムジクムの公演のために書かれたものであろうと考えられている。

曲名は、19世紀のヴァイオリニスト、アウグスト・ウィルヘルミによる編曲からきている。

ウィルヘルミは編曲後の曲をG線のみで演奏することができた。

後年、この曲はG線のみで演奏することを目的につくられたという誤った説が広まった。

出典: 「G線上のアリア」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

あらっ。。。 そうだったのですか? 知りませんでしたわ。。。 じゃあ、ヴァイオリン以外の楽器で演奏したものもあるのですか?

あるのですよ。。。 次の演奏は浜松市立高等学校マンドリン部の皆さんが演奏したものです。

(mandor3.jpg)

マンドリンで演奏すると、ヴァイオリンの演奏とは ちょっとばかり感じが違いますわねぇ~。。。 でも、どちらも弦楽器だから、似ているといえば似ていますよねぇ~。。。 弦楽器以外で演奏したものもあるのですか?

あるのですよ。。。 次の演奏はジューンさんも呆れるほど面白い演奏ですよ。

(gsen04.jpg)

あらっ。。。 ヒモパンで演奏したのですわねぇ~。。。 うふふふふふ。。。

そうなのです。。。 黒いTバックや白いレースのゴージャスな下着などいくつかのパンティを組み合わせて美しいメロディを奏でる変態さんはアンドリュー・ファンというカナダ人なのですよ。

若い頃のデンマンさんかと思いましたわァ~。。。 (微笑)

いや。。。 僕は それほどの才能はありません。 「G線」に掛けて「Gストリング」で演奏するというアホな目論見なのですよ。。。 でもねぇ~、Gストリングで4オクターブの音域が出たのを発見したそうです。

つまりも。。。、つまり。。。、“G線上のアリア”を奏でる“ひもパン”が“癒しを奏でるパンツ”なのですかァ~?

その通りです。。。

でも。。。、でも。。。、どうして 取って付けたように急に“ひもパン”で奏でる“G線上のアリア”を持ち出してきたのですかァ~?

だから、まずジューンさんの“おばさんパンツ姿”がネットでは極めて人気が出てきたことを前半で強調したのです。。。 そのあとで、真由美ちゃんの“ひもパン”で僕も“G線上のアリア”を演奏しようと思い立ったのです。。。

あらっ。。。 デンマンさんはマジで真由美ちゃんの“ひもパン”で“G線上のアリア”を演奏するつもりなのですかァ~?

でもねぇ~、考えてみたら、2番煎じでは面白くないのですよ。。。 もうすでに、バンクーバーの変態さんが“ひもパン”で“G線上のアリア”を演奏してしまったのですよ。。。 だから、僕はベートーヴェンの“第九”を“ひもパン”で演奏しようと思うのです。

あらっ。。。 あの有名な合唱付のベートーヴェン作曲、交響曲第9番ニ短調作品125をデンマンさんは“ひもパン”で演奏するのですかァ~?

そうです。。。 でもねぇ~、問題があるのですよ。。。

問題とは。。。?

あのねぇ~、真由美ちゃんの“ひもパン”はどれも繊細でこじんまりとしているのです。。。 だから、あのベートーヴェンの第九の強烈な“ダダダダ~♪~ん”という出だしは、真由美ちゃんの“ひもパン”では切れてしまうのです。。。

マジで。。。? それで、どうするつもりなのですかァ~?

だから、ジューンさんの“ひもパン”以外に 第九を演奏するだけの強靭な“ひもパン”はないのですよ。。。

(bikini232b.jpg)

(bikini230c.jpg)

(bikini231c.jpg)

つまり。。。、つまり。。。、余計な事をクドクドと書き並べたあとで、結局、わたしの“ひもパン”で“第九”を演奏したいと言うのですかァ~?

そうですよ。。。 うへへへへへへ。。。 ジューンさんの熟女のパンツがこれだけ人気が出てきたのですよ。。。 だから、ジューンさんの“ひもパン”でベートーヴェンの第九を演奏したら、これは絶対にネット上で大ヒットすると思うのです。。。 ジューンさん。。。 芸術のためですよ。。。 今年の夏に着用した“ひもパン”を今夜にでも 僕に手渡してくださいねぇ~? お願いしますゥ。。。

『癒しを奏でるパンツ』より

(2016年9月25日)

つまり、バッハの“G線上のアリア”がデンマンさんにとってクラシックの中で素晴らしい曲だと言うために わざわざジューンさんの“おばさんパンツ”まで持ち出してきたのですかァ~?

そうだよ!。。。 あれっ。。。、僕がクラシックを冒涜しているとでも言いたげな表情を浮かべてるねぇ~。。。

当たり前でしょう! だから、デンマンさんと一緒にクラシックを鑑賞したくないのですよ!

(foolw.gif)

(すぐ下のページへ続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます