え~昨日は年末のルミナリエを

テーマにしてました。

どうも季節外れというか

時期外れで申し訳ありません。

で、今日はさっそく時期に応じた

話題を届けておきましょう。

今日の話題は、お正月らしく

書初めです。

え?書初めって、もう時代が

あっていないのじゃないかって。

まあそれはそうかもしれませんが

でもねえ、やってみてください。

意外に楽しいんですよ。

道具なんてすぐに揃いますよ。

古い硯に百均の墨

百均の筆に下敷き。

だいたいそもそも

意外に書道の道具なんて

捨てられないから

部屋の隅っこや戸棚の隅っこに

埃をかぶってあるかもしれないですよ。

まあ簡単に揃いますので

時間のある方は

ぜひ挑戦してみてください。

では、そこに何を描こうかと

次はさらに頭を巡らします。

ミセスは大体今年の決め事

みたいなことを文書にしています

「減量一途」

「背中をまっすぐ」

みたいな感じでね。

doironはというと、

これが自由気ままです。

これまでいろんなことを書きましたね。

これは年末らしく

昨年の書初めを、絵の展示室に

飾っているところです。

昨年なんかは力を込めて

「減量」などとこうして描きましたが

達成できていなかったですねえ。

これはもう、本当にまじめに取り組まねば

と今年の正月から思っています。

とりあえず、家で飲むお酒は

すべて留めましたしね。

それは体にもいいかもしれませんしね。

でもエイで飲むのは

とめていませんが・・へへ

初孫はちゃんと誕生しました。

あんなに可愛い孫なんてもう

考えただけで

ヘロヘロになってしまいます。

そして痛風も、昨年は大事に至らず

なんとか抑え込むことに成功しましたね。

「痛風撲滅」が効きましたねえ。

ノープリン体のビールが

効いているのかもしれませんねえ。

今年もきちんと押さえなくてはね。

まあ、昨年の書初めは

色々考えて頑張って

やった甲斐がありましたねえ~

色々あるけど、全体的に

「大丈夫」な毎日でした。

では今年の書初めはどうかといいますと

まずは、こんな言葉を描きました。

年金暮らしの、爺婆ですから

こういう気持ちで過ごすことが大切ですねえ。

自分は自分、他人は他人で

いろんなことを自制し

いろんなことを容認しながら

歳よりは暮らしていくのです。

これは、もう幼馴染ともいえる

近所友達との超厚い遊びです。

適度な緊張感と心地よいなじみの良さで

楽しい楽しい時間を過ごしています。

頑張って、気合を込めて

書いておきました。

孫はもう歯が生えてきました

そんな写真も送ってくれるのですが

一枚一枚記憶して

プリントアウトしてあちこちに

貼り付けております。

写真をとれる携帯世代の

ありがたさをこんな形で

満喫しておる次第です。

そして最後は、doironの暮らしを

頑張って書いたらこんな漢字です。

野を歩いて、絵を描く暮らしです。

目いっぱい

走ることはできなくなりましたが

まあこんな趣味だったら

死ぬまで続けていけるでしょう。

書いたものが、想いとともに

形になって残っていくのも

高齢者独特の喜びかもしれませんが

なんか新鮮で楽しいです。

今年も一年

新しくやりたいことも

色々あるのですが

こんな感じで、のんきな毎日を

すごしていけたらいいなあって

思っている正月なのでした。

本日は無くなった母親

スーちゃんの誕生日です。

だから、家は商売をしている

わけではないのですが

誕生日プレゼントは

十日えびすの笹だったり

熊手だったりしました。

近所でも各地で戎さんを

やってますねえ。

よく大津神社の戎さんに行きました。

ほかにも和泉府中の神社でも

戎さんをしていますねえ。

今日もジムの帰りには

その近くを通るのですが

おおぜいの人が、ウロウロしていましたねえ。

もう今となっては

商売も関係ないし

母親もいないので

あまり戎さんには

顔を出さないのですが

神社で夜店を開いて

笹を売ったりしているにぎやかさは

悪いものではないですねえ。

今日はそんな鎮魂の灯りを・・・

というわけではなく

年末とっておきの話を

新年に思い出してするのも

どうかとは思いますが、

数少ないミセスとのお出かけの話なので、

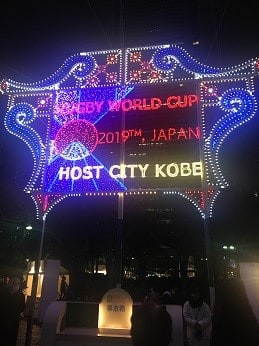

ルミナリエに行ったよという報告を

記載しておかないとならないでしょう。

ミセスを留守番にして、

あちこち遊びに行ってるのに、

そんな不義理なことはできませんからね。

頑張って書いておきましょう。

ーーーーーーー

そもそもミセスにとっては

初めてのルミナリエでした。

doironは二回目です。

以前は友達5人くらいで行きました。

そうあれは2010年。

まだ現役で働いていたころでしたねえ。

ルミナリエと言えばやはり

「混んでる」というのが

一番の印象なんですが、

その時はわりとスムースに

移動できましたねえ。

友達といろいろ話しながら

ワイワイとね。

まあ平日だとあの時と同じ感じかなあ

という感覚で今回も出かけました。

JRで信太山から電車に乗ります。

鳳で乗り換えると、

梅田まで1本で行くことができます。

そこから三宮までも

あっという間です。

電車に乗っているとルミナリエの

案内がありました。

「ルミナリエに行かれる人は

次の元町まで行って歩いて

いかないといけません」という案内でした。

ふうん、三宮でいいのになあ

と思っていたのですが

そう案内しているのだから

その通りに行動しましょう。

元町で電車を降り、

とりあえず便所に行ってから

駅の外に出ていくと、

もうそこからルミナリエに向かう道が

できているではありませんか。

両脇には強烈なバリケードで

抜けることも参加することもできません。

そうなのかあと言いつつ歩き始めましたが、

もうそこからかなりの渋滞です。

う~ん、お正月の曽根神社

みたいやなあと思いつつ歩いていくと、

前が詰まっていたりして

どんどん周りに人が増えてきます。

もうバリケードから出ることも

できませんから、トイレに行っといて

よかったあって感じです。

そして渋滞が正月の鳳神社

のようになってきました。

で、歩いてもなかなかつきません。

神戸の街中をくるくる回って

ようやく遠くにルミナリエの明かりが

見え始めたころには、

もう正月の住吉神社並の渋滞です。

二キロくらい歩いたかなあ。

近づいてくると、みんな携帯を

ふりかざして写真を撮っています。

横からは警備の人たちが

「立ち止まらないでください」

と叫んでいますが、もう無駄ですねえ。

ルミナリエは鎮魂のイルミネーション

というのに、もう警備員の声で

大騒ぎじゃないですか。

もうあきらめて騒がずに、

静かな鎮魂の音楽なんかを

鳴らした方がよかったかもしれませんね。

結局doironも一応周りの様子を

確認しながら、危なくないように

何度か写真撮影しました。

そりゃあ、きれいだしSNS映えするし、

ブログ映えもしますわなあ。

突き当りの公園について一安心です。

自分の写真も撮っておきました。

それにしてもバリケードの経費や

大勢の警備員の数も普通じゃないですねえ。

すごい経費がかかっているんやろなあ

と思ったら、各地で参加者からの

寄付を募ってはりました。

そうやろうねえ。経費も大変でしょう。

doironもわずかだけ寄付したら、

こんなカードをいただきましたよ。

そこから三宮の駅まで

てくてく歩いていきました。

道にバリケードを作って

一方通行にしていたのは、

こういう帰りの人たちのことも

考えていたからなんでしょうねえ。

時間も早かったからか、

帰りの頃も駅は結構すいていました。

行きと帰りで駅を変えたのは

こういうことだったんでしょうねえ。

「フワー大変やったね~」

とかいいながら電車で帰宅したのでした。

帰りは南海電車で帰ります。

実はこの日の晩御飯は

神戸でと考えていたのですが、

人混みが大変だったので、

松ノ浜の「エイ」で一杯ひっかけて

帰ったdoiron家だったのでした。

おしまい

山手を歩いていますと、

むこうの方に伊勢鉄道の

線路が見えています。

「あ~こんな時に電車こないかなあ」

と気にしながら歩を進めていきます。

う~んやっぱり電車が来ませんでしたね。

三重県及び関係市町、

民間企業出資による

第三セクター方式の鉄道会社だ。

田舎の線路を悠然と走っている電車には

結局会えずでしたねえ、残念。

それにしてもこの城跡の残っている

本城山はそんなに高く見えませんでしたが、

むこうの方から「ブワー」と

エンジン音を響かせて

車が走ってきそうです。

と思いつつも

あれ?なんか荷台の付いた車が

上がって来るだけです。

ああ、あれは城跡に登る道を

走っている車の音かなあ。

でも何となく走ってきそうな

感じはありません。

もしかしたら暴走族?

こんな静かな町を汚す

カミナリ族なんか許さんぞ~

と思っていましたが、

ゴワーというエンジン音が

山じゅうに響いているだけで、

車の来る様子がありません。

そこでやっとdoironは気づきましたね。

あのエンジン音は

「鈴鹿サーキットの音だ」とね。

昔この辺りをよく旅行し、

鈴鹿に行ってた友達に話したら、

平日だからきっと練習で

走っている音やねえと言ってました。

レースの時なんかは

もっと響いているだろうし、

F1のレースだと「コー」と

甲高い音が響くんだそうです。

ああ、耕運機の暴走かと

間違えてしまいそうですねえ。

ここ河芸から、鈴鹿サーキットまで、

5キロくらいある筈です。

そこでこんなに鳴り響いているんですから、

鈴鹿の地元の方はすごい音なんでしょうねえ。

もしかしたら沖縄のアメリカ軍の

飛行機の音よりうるさいかもねえ。

まあ暴走してくる車が来ないというだけで、

ちょっとホッとしました。

坂道の頂上あたりに来ると、

その右側が「伊勢上野城」です。

織田信包が津城の作成時に

仮に住んでいた城で、

津城完成後は下の光勝寺を立てた

分部光嘉の居城でした。

伊勢湾川は絶壁になっており、

そうでない側は丘陵で、

自然の寺の配置を持っていた山です。

今は公園として利用されているようです。

山の中の方にしばらく行きますと、

本丸には二階建ての展望台が見えてきます。

二階は資料館になっているそうですが、

残念ながら時間的に閉鎖されていました。

そのまま展望台の一番上に行きますと。

おお~伊勢湾がきれいですし、

遠目の景色もよく見えます。

おいてある方交番を見ますと、

なんと富士山の案内も書かれていますよ。

ここから見えたことがあるのかなあ。

きっとあるんでしょうねえ。

だってもっと山奥の大峰の方でも

見えたんだそうですからね。

もちろん鈴鹿サーキットなんかも

記載されていましたが、

ちょっとわからなかったですねえ。

この展望台の周りも土がごつごつしています。

土塁が残っていたりするそうですねえ。

そんな公園の中を随時下っていきますと、

先ほど降りた駅の方へと戻っていくのですが、

時計を眺めつつここは次の駅

千里の方を目指すことにしました。

途中、空海さんが彫ったといわれる

「弘法井戸」があったりしましたが、

スムースに次の駅「千里駅」に着きましたね。

まあこれで今回の三重県の

旅の歩きは終了です。

二回目の歩きはこんな感じで

4キロほど歩いただけでした。

でもねえ、いつもと違う地域を

歩くというのは面白いね。

見どころは少ないけど何となく

新たな驚きがあったりします。

千里から津まで戻り、

松阪牛ステーキは食べなかったけど、

松阪牛うどんをいただいたあと

そこから特急で帰宅したdoironなのでした。

今回、行きを送ってもらった友達は、

また1月に三重に行く仕事を

予定をしているようです。

自分は引退、友達はまだ現役。

これはもううまくいく話ですねえ。

次回も都合よければ乗せてもらいましょう。

そうやなあ今度は鈴鹿を歩こうかな

と画策しているのであります。

第1回目三重安上がり旅の終わりです。

友達が仕事に行くための

車にこっそり便乗させてもらって、

三重県まで来ていました。

津市内をくるくると歩き回り、

リーズナブルにこんな遠い所を

楽しく歩かせてもらいましたね。

まあ年金暮らし者には

うってつけの安上がり旅行です。

帰りもまたひらってもらって

載せて帰ってもらうのも

いいのかもしれませんが、

まあそこまで厚かましい

お願いはできません。

帰りはJRで帰ろうと

計画していたのですが、

まあまだこのまま帰るには

ちょっともったいないなあ

という時間だったので、

せっかくなので別の地域も

歩いてみることにしたのです。

事前にネットで見てみますと、

津の少し北側に「河芸」という

地域がありますので

そこの地図を打ち出して

持ってきていましたので、

そこを歩きましょう。

「河芸」といっても、

川で河童が踊っていたから

というようないわれではありません。

河曲(かわわ)郡と庵芸(あんげ)郡

という「河」ていう字や「芸」という字が

ついていた地域の合成名です。

その河曲と庵芸の地名にいたっては

由来はよくわかりません。

今は津市の一部の地域になっています。

この河芸町中心に

伊勢上野城跡がありますねえ。

訪ねていきましょう。

津の駅から近鉄電車に乗ります。

これが「津」駅の表示板。

近鉄は「津」であることが

よくわかりますねえ。

でもJRは駅の表示板が

クエスチョンマークになっていますよ。

おお~ミステリーツアー用かあ。

と思ったら、ひらがなの「つ」で

下に漢字が書かれているんですねえ。

ずっと以前からここの駅表示は

「はてな?」に見えると

よく言われていたそうです。

では近鉄にのって豊津上野駅を

めざしましょう。

ちょうど学生の子どもたちが

帰宅する時間ですねえ。

電車には学生たちが

いっぱい乗っています。

海沿いの街々を通過して、

豊津上野は4つ目の駅ですねえ。

何となく寂しい駅です。

駅前で地図を見つつ、

さあ歩くかなあと思い始めたころ、

どうも見た目が中米人風の

女学生が通っていきます。

日本も国際化しましたねえ。

さあ、歩くぞと思ったコースの

前方をその女学生が

何となく後ろを気にするように

歩いていきますよ。

あれ~そっちは僕の歩くコースなんですが。

田舎道であまり人通りのない村中の、

ずっと前方を歩いていますねえ。

するとやっぱり人の家のない

田舎道に入ったら

後ろを気にしたのか

走って行ってしまいました。

なんか勘違いされたのかなあ。

こんな上品なおじいさんやのになあ。

まあここはそんなに人が

歩くようなコースじゃないんでしょうか。

こんな地方の都市で

メチャ警戒されてしまいました。

そんな女学生が、みえなくなって、

こちらは逆にホッとしましたねえ。

でもアリババみたいな一族が

なにすんじゃ~みたいに

おそってこないかちょっと心配です。

そんなことを考えながら

田舎道をしばらく歩いていくと

「光勝寺」に到着しました。

ここが伊勢上野城の分部光嘉が

嫡男である「光勝」の菩提を

弔うために建てたお寺だ。

息子の名前を寺の名前としているんですねえ。

昔は上野城の北にあったのですが

ここに移転してきています。

田舎の村外れにポツンとあるお寺。

何となくお寺そのものは

さみしいのですが、

裏手に大きな墓地があります。

地域の人々の菩提寺として

親しまれてきたんでしょうねえ。

このお寺の横を登っていきますと、

広い道路に出ます。

これを左に曲がると

伊勢電鉄の河芸の駅の方に

出ていくのですが、

ちょっと時間を食いそうなので、

右折して伊勢上野城の方を

目指していくことにしました。

この頃田舎でよく見かけるようになった、

大規模な太陽光発電のあるところを

山に向かって歩いていきます。

続く

ビートルズを聞きながら、

こんな定食をいただきました。

店頭で何種類かの料理が

ずらずらと書かれてあり、

これらがすべて入っているんだ

と書かれてありましたねえ。

もうまるでビートルズの

サージェントペパーズロンリーハーツクラブの

アルバムみたいな盛りだくさんな定食です。

まあ、あとは電車で帰るだけなので

ついでにビールもいただきましょう。

いやあいいですねえ

とビールを飲んでいますと、

その時です。

背中が何となくモゾっと動いたような感じです。

「ん?地震かな」。

周りを見ると一組の会社員のうち一人が

「おや?」という感じで

天井を見上げたりしています。

雑居ビルの一階なので

何かの振動があったのでしょうか、

そんな感じでした。

そして食事を終えて外に出たころに、

朝に送ってくれた友達から

メールがありました。

「言ってた通りに自信があったねえ。

外国やけど大きな地震やったなあ」

という連絡です。

あああの時の振動はやはり

地震だったんですねえ。

日本に津波が来るような

大きな地震だったそうです。

朝の雲はそんな地震の兆候

だったんですねえ。

さあではまた市役所に向かって

歩いていきましょう。

あ、こんな道標がありますよ。

左こうのあみだ道で

右さんぐう道と刻まれています。

観音様の「国府の阿弥陀」と

伊勢神宮参宮の案内ですかね。

大門商店街を出ていくと

フェニックス通りに出ます。

それを右折していくと

市役所の方に向かって行きます。

国道23号線まで行くと

この辺りは交通量が多いですねえ。

この交差点の角っこには

「津市まん中広場」

と名付けられた看板がありますよ。

そしてその先で、

津城跡がありますので、

入っていきましょう。

織田信長の弟である信包がたてて、

伊勢津藩主藤堂高虎が

住み始めたお城です。

この辺りの旧町名は丸の内町ですねえ。

そのまんまの地名です。

藤堂高虎入府400年の

石碑もあります。

あ、ここには伊勢街道の

案内板もありますよ。

先ほど訪ねた観音寺も

紹介されています。

津城は城づくり名人といわれた

藤堂高虎が改修した城です。

天守閣はなく平城だったそうです。

織田、豊臣、徳川と主君を変えて

生き延びてきた藤堂家ですから、

平城で主君への忠誠を

誓っているのでしょうかねえ。

戦乱に明け暮れ、各地で奔走した

大柄の武将高虎は

津ではしっかりと祀られています。

城内には日本庭園なども気づかれています。

ひともあまりおらず、

のんびりと散策しましたねえ。

そして城の端の方にあるのが

「高山神社」。

藤堂高虎を祭神としている神社で

戦後ここに写されてきたそうです。

お参りしておきましょう。

そこから市役所に戻って、

津の南部をぐるりんと一周してきました。

時間を見ると、まだ歩き旅は

続けられそうです。

リーズナブルにここまで

やってきましたので、

さらにしっかりと歩いて

活動しておきましょう。

で、場所をいろいろと考えたのですが

ネットで見た「河芸町」の方に

一度出かけてみることにしました。

市役所から「津」の駅の方に

向かって歩いていきます。

県道23号に出て北向いて

歩いていきます。

交通量の多い道の歩道を

進んでいくのですねえ。

安濃川にかかったところで、

この塔世橋にかかります。

長い間戦争の空襲で傷んだ姿が

残っていた橋だそうです。

津駅行きのバスの跡を

ついていくようにして駅に

到着しました。

ここから河芸までは、

伊勢鉄道に乗っていくつもりでしたが、

どうも駅部分がよくわかりません。

なんかとてもローカルな電車で

一両編成の電車がごとごと

走って行くそうなので

乗りたかったのですが、

結局近鉄にのって豊津上野駅を

目指すことにしました。

また河芸を歩きながら

そんな電車も見るかもねえと思いつつ、

「津」の歩きはこれで終了です。

歩いたのはこんなコース

だいたい11キロ弱ありましたね。

静かないい所でした。 おしまい

贄崎灯台から上に上がると、

景色がブワーっと広がります。

伊勢湾の海ですねえ。

向こうには赤い灯台が見えています。

そしてその近くにあったのが、

このフェリー乗り場です。

平成17年に開港した施設で、

ここから伊勢湾を運航し、

中部国際空港へ向かう

高速船のターミナルです。

食堂とかもあるんで、

きっと伊勢湾の景色を眺めながら

食事もできるんですけど、

ちょっと時間が早いですね。

今日は津市内での食事を考えていますしね。

ここは残念ながら通り過ぎて、

海岸の堤防沿いを北向いて

歩いていきましょう。

伊勢音頭という民謡がありますねえ。

『伊勢は津でもつ、津は伊勢でもつ、

尾張名古屋は城でもつ』という

あの歌ですねえ。

doironとこのだんじり関係者に

この歌の上手な人がいて、

祭りにだんじりの上から

よく歌ってくれはりました。

地名の「贄崎は伊勢神宮の魚介類港」

だし

「高速フェリーが名古屋とつながる」

という交通アクセス。

ここの伊勢湾ぞいの道は

まさに伊勢音頭ぴったしの道ですねえ。

歌えませんけど・・・。

そしてここの海岸線から見ると、

津市内へとまっすぐな道が

何本も続いています。

これは近年津波、伊勢湾台風など

多くの災害におそわれたこの町の

復興の痕跡なのかもしれませんね。

伊勢音頭はこう歌っています。

『伊勢の旅路にうれしいものは、

道の眺めと伊勢音頭』

そして砂浜もずっと続く

伊勢湾から吹く風は

気持ちいい風でしたねえ。

『伊勢路懐かしご先祖さんが、

呼んでいるよな春の風』

キラキラ輝く海面、

遠くの景色もきれいだし、

こんな三重まで車で送ってくれるような

友達なんかもいて、

もう一杯いろんなことに

恵まれていますねえ。

「津」に来てよかったなあ

といろんなことに感謝しながら

歩いていきます。

昔のハーフマラソンで

こんな海辺の道を走ったのかなあ。

全然記憶がないですねえ。

もう30年くらい前の出来事やもんなあ。

海岸線の道は2kmくらい続きました。

途中休憩して海を観賞。

波の流れってじっと見ていても

あきませんねえ。

「伊勢湾だけに、

伊勢海老が泳いでいるかなあ」

「アワビは大量かなあ」

なあんて考えませんよ。

いや、ちょっとだけ考えたけど・・。

やがて道は安濃川河口の少し手前で

街中へと戻っていきます。

まっすぐな道を町に向かって

進んでいきます。

道が結構広く作られていますねえ。

一キロくらいで左折していきます。

あ、このあたりも皇帝ダリアが

咲いていますねえ。

最近は植えているところが

増えましたねえ。

我家もこんな感じでした。

その先に小学校、中学校がありました。

そしてその先で広い道に出ていきます。

ああ、もうぼちぼちお腹が

空いてきましたねえ。

どんな店があるのかなあ

と見ていると、意外にこの辺り

うなぎ屋さんも結構ありました。

でもなあそれをいただくのは

ちょっと年金暮らしには贅沢です。

もう少し先で地元のお店を探しましょう。

県民道路沿いに進んでいきますと、

左にステージのある

公園のところに出てきました。

この公園の奥にあるのが、

浅草、大須と並ぶ日本三大観音のひとつ

「恵日山観音寺」です。

ここは真言宗の名刹で伊勢の

天照大神の本地仏として

有名なんだそうです。

境内には小津安二郎氏の

記念碑とかもありましたねえ。

正門も立派でした。

そしてその先にあるのが

大門商店街にはいろんなお店が並びます。

参道の商店街ですねえ。

その一角に、小さな定食屋があり、

地元料理をそろえているような

そぶりだったので、

そこに入ることしました。

中に入るとビートルズの曲なんかが

流れています。

そしてなんかちょっと違和感があるくらい

次々ビートルズが流れるので

周りを見てみると

ビートルズの写真だらけの

そんな定食屋さんでした。

レットイットビー定食とか

イエスタデイ丼とかあるのかなあ

続く

悪魔のおにぎりで

小腹を補った後は、

頑張って進んでいきましょう。

遠く離れた「津」を歩くというのは

とても楽しみにしていました。

「津」とは

「船舶の碇泊する所。ふなつき。港」

の意味があります。

古くは、安濃津として文献にも

記される良港であり、

平安京にとって重要な港だったことから

単に「津」とも呼ばれていた

とも言われています。

まあ海、港としての重要な

地だったわけですね。

doironの住んでいる市の名前とも

共通点がありますね。

そんな津の市内地を

「ああ、津ってこんなところかあ」

と思いながら進み、

こんなデパートにたどりついたところで、

右に大きな川が見えてきます。

「岩田川」です。

先ほどチラッと見てきた

津城の外堀にも使われていた川ですね。

市の中心を流れ、

人々と深く関連している川です。

この先の観音橋のところでは、

七夕祭りも行われており、

夏の風物詩になっているようです。

今はこの観音橋もこんな感じで

少し寂しい感じです。

ここからさらに海の方に

向かって歩いていきましょう。

あ、津のマンふたはこんな感じ。

市の花であるツツジと

海の上のヨットが刻まれていますねえ。

津市は日本で最初に設置された

31市のうちのひとつで

歴史があります。

もともとは過去の津波なんかでも

崩壊した土地なんだそうですが、

なんとか発展をし続けてきました。

でもやはり、大空襲や

伊勢湾台風などの影響を

強く受けた市でもありました。

そんなせいなのか町は意外に

すっきりとした区域に

なっているような気がします。

風の流れからか海が

近づいてきたのですが、

ここに寒松院というところがあります。

藤堂高虎の戒名の一部

「寒松院」と名付けられた

藤堂家の墓所です。

これが高虎の墓。

ここに伊勢津藩主の藤堂氏の墓が

ずらりと並んでいるのです。

解説を読んでいて、

ふと思ったのが高虎の父の名前が

藤堂虎高だって、

そんなことに気づいたりした

墓所めぐりでした。

ここからまっすぐに海に

向かう道を進みます。

ここにあったのが、

「贄崎台場」跡です。

沿岸警備のために津藩が

設置した台場の跡で、

海に向かって斜めに切られた地形が

今も残っているそうです。

doironがすんでいる市にも

台場跡というところがあるそうです。

また確認にいかないとなあ。

その台場跡の先が「津港」です。

この港は不思議な形をしていますねえ。

川が左に膨らんで池のようになって、

外海と少し隔てられています。

港内には漁船が結構止まっていますねえ。

港に沿って左の大きく

曲がっていきましょう。

あ、前方にウイークリーマンションがあるよ。

そういえば昔、

退職したらウイークリーマンション

なんか借りて1週間ずつ

別のところに住んでみつつ

観光したらいいよなあ

なんて言ってたなあ。

最近はそういう物件は少ないかなあ。

外国人の旅行者が多くて

宿不足になってる状態やもんなあ。

そんなのがあれば

東京オリンピックの時には

止まりこんで応援とか

いいのになあって思いますね。

この津港は1859年に開港したところです。

昔はもう少し南側が港で

「安濃の松原」といわれる

砂州の奇麗なところだったそうです。

さらに今の津港をグリンと

回っていきますと集落の中に

入っていきます。

今は港町というところですが、

旧町名は「贄崎町」です。

なぜ贄崎かというと、

贄というのは伊勢神宮に捧げる

魚介類を表し、ここがそういう

魚介をとる港だったところから

ついた名前なんだそうです。

歴史あって古い家が

結構多かったですねえ。

ちょっと現実から離れたような

感じのするこじんまりした漁村でした。

そこを通り過ぎたところに、

真っ白な灯台がありました。

これが贄崎灯台ですねえ。

続く

今年もしっかり歩いて

このブログで報告していきますよ。

で、そんな歩きブログなんですが

まだ昨年の話が

もうちょっと残っていますので

書いてゆきます。

ーーーーーーー

友達が最近よく三重県に行く

という話を聞いたのです。

まあそちらの方に仕事らしいのです。

これは便乗したら助かるぞと思い

そんな友達に相談をしてみた。

「お願い。邪魔にならんかって、

時間がちょうどよかったら

片道でも載せていって」

と頼んでみたら

「いいよ」という話になったのです。

ああ、これで片道はやすく上げて

三重に遊びに行けることになったぞ。

だいたい「津」周辺に行くというので、

その近くの歩くところを探し、

歩いてみるかと都合よく

考えたちゃっかりdoironだったのです。

お調子者ですまんなあ。

邪魔にならんようにしてなあ

と念を押して言って置いたら、

先日メールがあって

「この日に三重に行くけど乗ってく?」

と呼び掛けてくれたので

「はいはい」と喜んで

飛びつくことにしました。

では事前に歩くコースを

考えてみることにしましょう。

まあこうして載せていって

くれるのだから、やはり最初は

「津」を歩かなきゃね、

と思いネットで探してみたのだ。

そしたらねえ、

最近はこういう歩くコースなんかは

地図とともによく乗っているんだよね。

自治体も歩き客でも来てほしいなあ

という希望があったりするのやね。

この時もうまい具合に

歩くコース地図がアップされていたので、

それをコピーしておいた。

まあ、せっかく津という遠くまで行くので、

近くに他にも歩くコースが

あればと他にも何コースか取り揃えて、

それも持っていくことにしたのです。

時間的に余裕があれば

それも歩いてみようという魂胆なのだ。

友達の車は家の前まで来てくれたよ。

申し訳ないほどありがたい。

では出発である。

阪和道から西名阪と乗り継いでいく。

斑鳩のあたりでは

「この辺はよく歩いたんやで」

とかいいつつ、車から

安堵町の聖徳太子を見つけては

喜んだりもしていたのだ。

そして昔は義理親は

三重のこの辺に住んでいたんやなど、

あーだ、こーだとしゃべりながら

亀山あたりから少し南下して

津の方に向かうことになった。

そうそうこの日は雲の状態が

変な感じで、こんな雲だと

地震が起きるかもなあ

なんてそんな話もしたりしたなあ。

さあ、ではどこでおろして

もらうかだが、これはもう

むこうの都合も優先だね。

経路を前もって聞くと、

途中「津」の市役所のところを

通るというから、

それならそこがいいだろう。

ここからなら歩くについても

位置関係がわかりやすいもんね。

津の城跡のそばにある

市役所の中庭でおろしてもらい、

友達とはさよならである。

なんかちょっと不安にはなる。

まずは市役所で情報はないか

探してみよう。

こんな看板はあったが、

あまり地図のようなものは

見つけられなかったなあ。

あ、こういう町名碑はありました。

この辺は城に関する地名が

ついているんですねえ。

ここの城は織田信長の弟である

織田信包が建てて、

戦国時代の武将であり、

城づくりの名人といわれた

藤堂高虎が初代伊勢津藩の

藩主としてすんだ城のようです。

歩き終わりにまたここへ

戻ってくる予定ですので、

見物はその時にしましょう。

ではさっそく歩きはじめるかあ

と手元の地図を見ると、

合同庁舎の側あたりから

進んでいくのがいいようだ。

大体ねえ、こんな初めて

(ほんとは昔、津のマラソンに

来たから二回目なんですけど)

に近い土地だから、

どうも方角感がおかしいのです。

合同庁舎といっても、

周りにいくつもあるようなので

なんだかよくわかりません。

遠くに山も見えないしなあ。

見えてもわからないしなあ。

結局携帯のコンパスを起動させて

方角を特定し、ナビも動かし始めて

スタートすることにしました。

まずは津の海辺を目指していきましょう。

こういう警察署の横を通るので

方角は間違えていないようです。

あ、そういえば少し小腹が

すきましたねえ。

そこにあったコンビニで

おにぎりを買いました。

今話題の「悪魔のおにぎり」です。

まあ味は色々と入った

よくわからん味でしたが

ボリュームはありましたねえ。

モグモグと続く。

いやあ、東海大学は喜んで

いるでしょうねえ。

ようやく「箱根総合優勝」を

果たしました。

選手個人個人の力を見たときに

ここ数年は東海が最も優れていた。

なので、doironの予測にもいつも

東海が顔を出していたんだよね。

今回も青学に何かあったら

東海だと予測してたもんねえ。

それにしても、これまで東海は

何があかんかったのかなあ。

スピードを磨きすぎたのかなあ。

5キロ、10キロは強くて

層が厚かったのになあ。

それでも、青学には勝てなかった。

でも今年は青学の4区5区の

思わぬ誤算があって

青学を焦らせたのがよかったんだろうね。

そういう状況に我慢して

東洋に着き耐えた甲斐あって

層の厚さがものを言い

首位を奪い取ったねえ。

層の厚かった東海の中で

最も貢献したのが

唯一区間賞となった8区の小松君

あの箱根の最古の区間記録、

古田君の記録を破って

区間新となったのが強烈に聞いたなあ。

青学6区の小野田君の

箱根唯一の57分台という

超区間新で青学が追い上げるかと

思ったがそうはいかんかったねえ。

doironもこれまで何度か

優勝を予想していた東海大が

ようやくようやく夢を

かなえましたねえ。

これで大学長距離も

また戦国時代に入っていくのかなあ。

箱根も今回で95回大会を終えた。

ということは2024年が

100回大会やなあ。

それまでに箱根のコースを

歩いてみたいなあ。

少なくとも読売新聞社

権太坂、遊行寺の坂

函嶺洞門、芦ノ湖は

見ておきたいなあ。

今年はそんな旅行でもするかなあ

なんて思っているのであります。

ああ、今年ももう残すところ

あと364日ですねえ。

元旦は駅伝観賞とご近所散歩

そして足りない年賀状印刷で

終わりました。

そして今日はもちろん箱根駅伝です。

これはも楽しみでしたねえ。

事前に区割りを調べたりは

していなかったんですが、

直前の情報で

東洋大学は西山

早稲田は中谷

東海は鬼塚が出ていることを知った。

もう、全部2区に回っても良さそうな

選手たちが一区で競うというのだ。

もうスタートの前から

doironはわくわくしていたよ。

実際始まってみると

西山が予想通りというか

もしかしたら爆発するかもという予感が

あたって爆発。

二年連続で一区区間賞をとった。

三区には青学のキャプテンが

驚異の区間新でトップにおどりでたが

4区の東洋の相澤が区間記録を

一分半も縮める区間新で

ダントツのトップに躍り出た。

結局東洋が往路新記録で

往路優勝

まあこれは予想していた二人の爆発で

あっさりとやってのけた。

青学は4区と5区に誤算をしたな。

まあ復路は昨年区間賞をとっている

選手たちが次々と出てくるが青学は

はたして5分以上の差を跳ね返せるか。

東洋の厚みとか考えたら

全然無理はないと思うのだが

なんと東海大も前にいるから

苦しい戦いになるかもしれんね。

明日もまたあさから焼酎を

ちびちび飲みながら観戦やなあ。

楽しみである。

そして今日は駅伝が終わってからは

いつも通り葛葉稲荷まで

歩いて初詣。

孫の誕生をお礼し

さらに二人目も、葛葉稲荷に

頼んでおいたぜ。

1月中旬に孫に会いに

泊りで長野に電車で行くのだが

生まれて半年の子に

お年玉はいらないやろなあ

じじばばのこちらに欲しいくらいやからなあ。

まあ、なんかおもちゃのプレゼントでも

買って行きましょうかねえ。

明日は駅伝観賞の後は

ライスボール観戦。

そして夜は書初めも予定している。

こうして2019年も順調に

過ぎていってます。