前回の記事に記載したような

乱用防止目的で開発された薬剤で

オキシコドン/ナロキソン錠が海外では発売されています。

これが、どうやら便秘が少ないらしいとわかってきました。

それを明らかにする目的で

メタ分析されたレビューが公開されています。

Opioid-Induced Constipation Relief From Fixed-Ratio Combination Prolonged-Release Oxycodone/Naloxone Compared With Oxycodone and Morphine for Chronic Nonmalignant Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.

J Pain Symptom Manage. 2017 Nov;54(5):737-748.

(Pubmedにリンクを貼ろうとしたのですが、

どうも、使えない記号が含まれているようで、

はれず、ごめんなさい。

タイトルを検索に入れて頂くと、Pubmedに飛びます)

introduction(はじめに)には

鎮痛効果が打ち消される可能性はあるが、血中には2%と少なく)

内服なので簡便

RCTに限定した系統的レビューとメタ分析により、

オキシコドン/ナロキソンの便秘緩和効果を評価する

ことが記載されています。

基本に立ち戻ってPICOを整理すると

P(対象)

中~高度の非がん慢性疼痛をもったWHOステップⅢの治療が必要な患者において、

I(介入)

オキシコドン/ナロキソンの徐放性合剤は、

C(コントロール)

オキシコドンまたはモルヒネの徐放性単剤に比較して、

O(アウトカム)

Primary end point ; 便秘を改善させるか

BFI(腸管機能),OIC

secondary end point; 疼痛の悪化や副作用の増強はないか

PI(疼痛),AEs(副作用)

Confidence:効果推定値の信頼性 は

以下のような項目でみています。

•RCTのみ

Selection bias ランダムに割り付けられているか

Performance bias 研究過程が盲検化されているか

Detection bias 結果が盲検化されているか

Attrition bias 未完成のデータ

Reporting bias 報告バイアス

➡ これらを吟味して7本の論文が選択されました。

で、この7本を合わせて、PICOについて

どの程度そうだと言えるか、

ばらつき(異質性)など精度を見て行きます。

結果の一部を紹介すると、

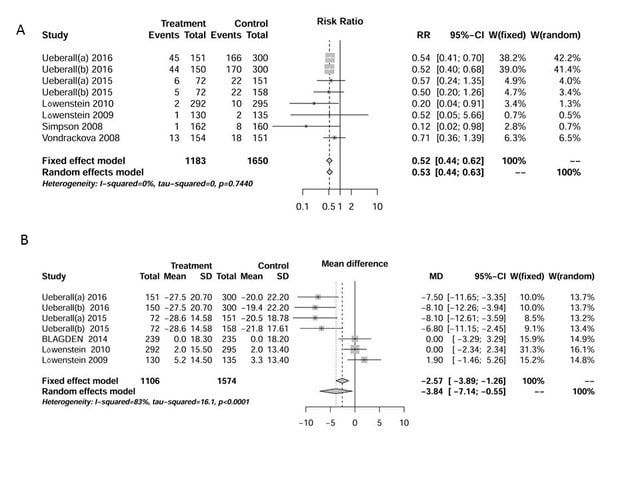

Aの図は

(論文中のaとは異なり、Aはここだけのナンバリング)

論文中のFig.3で、二重盲検試験の12日目の便秘を評価したもの

treatmentがオキシコドン/ナロキソン

controlがオキシコドン単剤かモルヒネ単剤のいずれかで、換算比を用いて双方の量は一致させています

左端の論文に(a)(b)と書かれているのは、3アームで実施された研究のため、

対オキシコドン、対モルヒネと 2つのデータを分けて解析しています。

•信頼区間の上限と下限がRR1.0をまたいでいないか

連続変数は、0をまたいでいないか

(精度が低下)をみます。

RRが1より左側にあれば

オキシコドン/ナロキソンが、単剤よりも便秘が少なく、

その幅(CI)が狭いほど、

研究結果の精度が高いことを意味します。

ここでは6本の論文の8つのデータをバイアスが高いものを除外して解析しており、

左下の

Fixed effect model(固定効果モデル)では、

その研究における治療効果があるかどうか見ており、

Random effects model(ランダム効果モデル)は

一般的にその治療効果はあるといえるかどうかとみています。

•結果の近似性:異質性検定Cochran Q test

(P値>0.1, I2<40%であれば、ばらつきはまずまず少ない)

この論文では、I2 25% 軽 50%中等度 75%重度なばらつきとして検討されていました。

したがってHeterogeneity異質性検定は、

I2<40%, p>0.1なら

ばらつきは大きくはないと読み解いていきます。

(A; オキシコドン/ナロキソン(治療群)はオキシコドンまたはモルヒネ単剤(コントロール)に比較して有意に便秘のリスクは低下していた。)

(B;治療群は、コントロールに比較して、疼痛の悪化は認めず、むしろ軽快していたことがわかった。)(FEM,REMは本来なら痛みに悪化を認めないことがわかればよいので、0の上にひし形がかかっていればよいのですが、さらに左側に留まっており痛みは軽快しているということができます!)

Bは 論文のFig7で、

痛みの悪化の有無を見ています。

痛みは連続変数のため、0を基準にしています。

その「0」の上にあれば、治療群とコントロールに差がないことを意味し、

「0」の左にあれば、治療群の方が痛みが緩和されており、

右にあれば、痛みが悪化していることになります。

治療群のナロキソンがもし、中枢に影響を及ぼしていれば、

0 の右側に横線がくることになりますが、

上4つは痛みがむしろ緩和され、

下3つは痛みに差がなかったことがわかります。

つまり、ナロキソンは、鎮痛効果を打ち消すことなく、

むしろ、痛みは軽快していました。

その他の解析結果を合わせると、

このメタアナリシスの結果は、

「オキシコドン/ナロキソンは

オピオイド誘発性便秘症OICの発生を抑え、

中期的な(投与12週)機能改善を維持できる。

単剤に比較して、鎮痛の減弱やさらなる

有害事象を引き起こすことは認めなかった」

ことがわかりました。

これを読んで、感想ですが・・・

中枢性μ受容体遮断薬のメタアナリシスの結果を思うと、

末梢性μ受容体遮断薬はさらに安定した副作用対策薬だと考えます。

「はじめに」に出てくるメチルナルトレキソンは

海外で発売されている皮下注薬です。

国内では経口内服薬のナルデメジン(末梢性μ受容体遮断薬)が

投与が可能です。

なぜ、この治療群の方が除痛効果もあったのか、

腸管機能改善をすると他の薬剤の吸収効果などによい影響があったのか、

心理的な負荷が軽減したのか、この点も、興味深いものがあります。

いずれにしても、便秘を改善させることは、

除痛などの他の症状緩和にもつながり、

QOLに大きく影響している可能性があり、

結果を、日常診療に活かしていきたいと考えます。