由良川三社の最後は加佐郡唯一の名神大社である大川神社。

【創建】顕宗天皇乙丑年(485)

【ご祭神】主神 保食神

相殿 句句廼馳神(木神)軻遇突智神(火神)埴山姫神(土神)金山彦神(金神)罔象水神(水神)

【社格】延喜式内名神大社 正一位 府社

【境内】鳥居2柱 手水舎 灯籠8対 狛犬2対 境内末社 神饌所 神輿舎 絵馬殿 拝殿 本殿など

【場所】舞鶴市大川

由良川沿いの国道175号線を大江町側に大川橋を左折してしばらくすると大川神社の道路案内標識が現れて

そこを右折すると田園の先に大川神社がある。一の鳥居は石造りで二の鳥居である朱塗りの鳥居との間には

立派で重厚な萱葺の民家がある。

朱塗りの鳥居の手前にある石灯籠は嘉永5年(1852)に寄進されたもの。

二の鳥居を進み、石段をあがると寛政2年(1790)造営の中門がある。両脇に唐破風付の祠があり、

中には随神が安置されている。

中門をくぐるとその先に手水舎があり、その脇にご神木である大きなケヤキがある。手水舎の水盤は

宝暦12年(1762)に寄進されたもの。左上に見える建物は神輿殿。

さらに石段をのぼると文政3年(1820)造営の拝殿、その先に明治4年(1872)造営の本殿がある。

舞鶴では最大規模の本殿建築だそうである。

本殿前の狛犬は2対。そのうち直前にある1対は寛延4年(1751)寄進。

本殿前の灯籠は安政3年(1856)から4年にかけて寄進されたものだが、出羽本荘藩と刻銘されて武士と思われる

人物(柳瀬清右衛門、永田兵左衛門)が寄進しているみたいである。

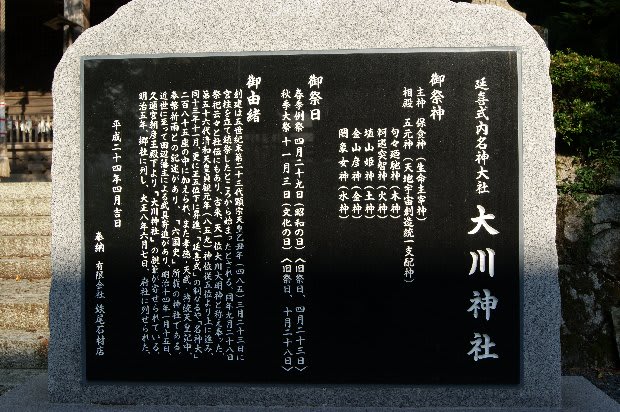

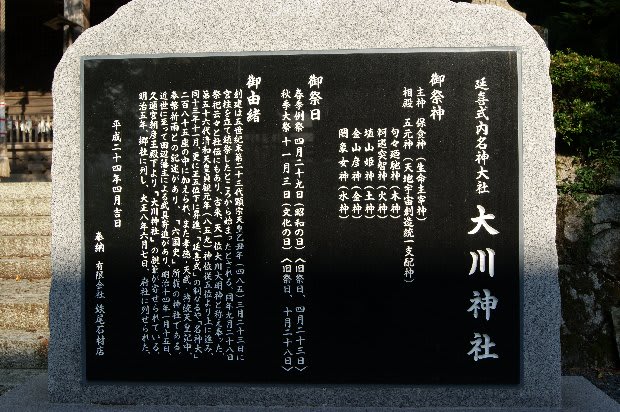

今年になって新調された由緒板(石碑)

さざれ石、境内末社である竈神社(左)と神馬神社(右)

神饌所

病除神社(左)と医祖神社(右) 興和神社

絵馬殿は現在修復中。その脇に建つ灯篭は嘉永5年(1852)製。

国道を挟んで大川神社と対面する御旅所の野々宮神社。

<参拝メモ>

大川神社境内の写真で気付かれた人もいるかもしれないが、参拝撮影は早朝6時すぎである。だから

朝日が影響して影の多い画像になってしまった。なぜ早朝参拝したのかと言うと、現在境内の絵馬殿が

修復中で日中は大工さんが車ごと入って工具をひろげて賑々しく作業されるのである。昨日午前中に

一度行った時にそういう状況だったので、本日早朝に参拝したという次第。

大川神社は市街地からも遠い田園村落にありながら、舞鶴市内では格も歴史も随一の神社なので市内は

もとより他所からの参拝者も多く、正月や祭礼時は混むため、駐車場もたっぷり2ヶ所ある。駐車場から

出て参道を歩くとまず目に入るのが、左側にある萱葺の民家。門前の茶店か?とも思わせる趣だが、

一般の民家で普通に人も住居している。

参道はさすがに玉砂利ではないが、アスファルトと石畳で整備されていて、鳥居や灯籠も大きく立派であり、

風格を感じさせる境内である。しかし参道をはずれるとそこは山裾の草地で、とても入れそうにない

木造の便所(笑)などもぽつんと建っていて田舎臭さも充分に味わえる。

本殿の大きさには驚いた。お寺の本堂かと思わせる大きさである。彫刻も綺麗に施されていて

彫刻好きな人にはじっくりと鑑賞するに値する建築物だと思う。本堂の裏はすぐに山であるが、

その山中には古墳が十数基あるという。

ちなみに境外社に上掲の野々宮神社の他、近くに日之宮神社があるが、こちらは人家の裏手にあり、

行けそうな道も見つからなかったので今回はパスした。

←ポチリとクリック応援お願いします

←ポチリとクリック応援お願いします

【創建】顕宗天皇乙丑年(485)

【ご祭神】主神 保食神

相殿 句句廼馳神(木神)軻遇突智神(火神)埴山姫神(土神)金山彦神(金神)罔象水神(水神)

【社格】延喜式内名神大社 正一位 府社

【境内】鳥居2柱 手水舎 灯籠8対 狛犬2対 境内末社 神饌所 神輿舎 絵馬殿 拝殿 本殿など

【場所】舞鶴市大川

由良川沿いの国道175号線を大江町側に大川橋を左折してしばらくすると大川神社の道路案内標識が現れて

そこを右折すると田園の先に大川神社がある。一の鳥居は石造りで二の鳥居である朱塗りの鳥居との間には

立派で重厚な萱葺の民家がある。

朱塗りの鳥居の手前にある石灯籠は嘉永5年(1852)に寄進されたもの。

二の鳥居を進み、石段をあがると寛政2年(1790)造営の中門がある。両脇に唐破風付の祠があり、

中には随神が安置されている。

中門をくぐるとその先に手水舎があり、その脇にご神木である大きなケヤキがある。手水舎の水盤は

宝暦12年(1762)に寄進されたもの。左上に見える建物は神輿殿。

さらに石段をのぼると文政3年(1820)造営の拝殿、その先に明治4年(1872)造営の本殿がある。

舞鶴では最大規模の本殿建築だそうである。

本殿前の狛犬は2対。そのうち直前にある1対は寛延4年(1751)寄進。

本殿前の灯籠は安政3年(1856)から4年にかけて寄進されたものだが、出羽本荘藩と刻銘されて武士と思われる

人物(柳瀬清右衛門、永田兵左衛門)が寄進しているみたいである。

今年になって新調された由緒板(石碑)

さざれ石、境内末社である竈神社(左)と神馬神社(右)

神饌所

病除神社(左)と医祖神社(右) 興和神社

絵馬殿は現在修復中。その脇に建つ灯篭は嘉永5年(1852)製。

国道を挟んで大川神社と対面する御旅所の野々宮神社。

<参拝メモ>

大川神社境内の写真で気付かれた人もいるかもしれないが、参拝撮影は早朝6時すぎである。だから

朝日が影響して影の多い画像になってしまった。なぜ早朝参拝したのかと言うと、現在境内の絵馬殿が

修復中で日中は大工さんが車ごと入って工具をひろげて賑々しく作業されるのである。昨日午前中に

一度行った時にそういう状況だったので、本日早朝に参拝したという次第。

大川神社は市街地からも遠い田園村落にありながら、舞鶴市内では格も歴史も随一の神社なので市内は

もとより他所からの参拝者も多く、正月や祭礼時は混むため、駐車場もたっぷり2ヶ所ある。駐車場から

出て参道を歩くとまず目に入るのが、左側にある萱葺の民家。門前の茶店か?とも思わせる趣だが、

一般の民家で普通に人も住居している。

参道はさすがに玉砂利ではないが、アスファルトと石畳で整備されていて、鳥居や灯籠も大きく立派であり、

風格を感じさせる境内である。しかし参道をはずれるとそこは山裾の草地で、とても入れそうにない

木造の便所(笑)などもぽつんと建っていて田舎臭さも充分に味わえる。

本殿の大きさには驚いた。お寺の本堂かと思わせる大きさである。彫刻も綺麗に施されていて

彫刻好きな人にはじっくりと鑑賞するに値する建築物だと思う。本堂の裏はすぐに山であるが、

その山中には古墳が十数基あるという。

ちなみに境外社に上掲の野々宮神社の他、近くに日之宮神社があるが、こちらは人家の裏手にあり、

行けそうな道も見つからなかったので今回はパスした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます