2022年5月27日(金)に、津之江公園自然再生エリアの野草育成エリア前で「キジ」を見つけました。

芥川の草むらに向かう雌のキジとその子供達と少し離れた斜面にいた雄のキジの写真が撮れました。

1.雌キジと子供達

2.雄キジ

2022年5月27日(金)に、津之江公園自然再生エリアの野草育成エリア前で「キジ」を見つけました。

芥川の草むらに向かう雌のキジとその子供達と少し離れた斜面にいた雄のキジの写真が撮れました。

1.雌キジと子供達

2.雄キジ

2022年6月3日(金)に、津之江公園を活かす会は津之江公園自然再生エリアで植物観察会を実施しました。

1.観察会風景

講師は辰巳英輔氏にお願いしました。

野草についてユーモアも交えて詳しく教えていただきました。

2.ウツギ(アジサイ科) 高槻の花

3.イグサ(イグサ科)

4.シラン(ラン科) 野生のものは準絶滅危惧種

5.ウツボグサ(シソ科)

6.クワ(クワ科) 美味しいクワの実に舌鼓

7.ガガイモ(キョウチクトウ科) 古事記に登場する植物

8.6月3日植物観察会観察記録表

初夏の芥川生きもの調査を行いました。

6月8日(水)上流調査 参加者9名

調査地点:あくあぴあ前、塚脇橋周辺

前日の雨の影響か、水量は多めで流れも少し早かったです。

魚はフナ、ムギツク、メダカ、シマドジョウ、ドンコ、カワヨシノボリ、カワムツの7種類、水生昆虫はハグロトンボが多く確認できました。

採れた魚の数は約70匹と少なめでした。

6月13日(月)は下流調査 参加者9名

次郎四郎橋~鷺打橋が浚渫工事のため立ち入り禁止となり、次郎四郎橋上流と芥川大橋下流で実施

川底にミズゴケにょうなものが溜まっていて、あまりきれいな感じはしませんでした。

魚は、フナ、カジカ中卵型、オイカワ、ヒメダカ、ドンコ、カワヨシノボリ、ウキゴリの7種類を確認できましたが、数は全種で約30匹と大変少ない結果となりました。水生昆虫は9種類、甲殻類3種類、貝類は2種類でした。

オイカワ?の稚魚の群がいて、ちょっと救われましたが、今年は魚の数がとても少ないと感じます。

6月16日(木)午前

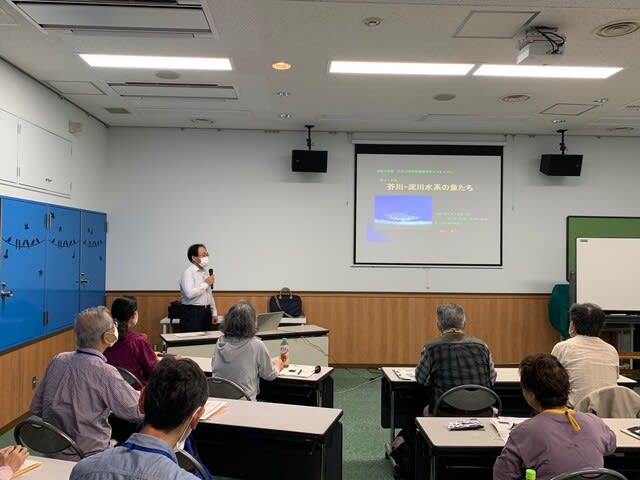

第4回講座「芥川・淀川水系の魚たち」

講師:環境省希少野生生物植物種保存推進委員

横山 達也 さん

場所:あくあぴあ芥川

淀川の水環境

淀川は流域面積8240㎢全国7番目、支流数は965本で日本一! 淀川では、約半数の人々が5回目の再利用水を飲んでいる。大阪市の水道は、高度浄水処理をし、200項目を超える水質検査項目に裏付けされた安全! 水道記念館では、かつて日本産淡水魚の保有数が日本一になったこともあった。淀川は流れがよどむため、オランダのヨハネス・デ・レーケの指導で水制工事が実施されてわんどができた。多い時は800ほどあったが、現在では40ほどになっている。本流の直線化によりわんどやたまりが減少し、本流の水辺はコンクリート護岸化、河川敷がグランドや公園になっている。

淀川のシンボルフィッシュ

国の天然記念物であり、国内希少野生動植物種に指定されたイタセンパラ! 驚くべき生態①二枚貝に産卵管をさして、貝のエラに卵を産み付ける。②秋から冬は卵で過ごし、春になると貝から泳出。1年で親に成長。③貝の中で、成長を休止する。④水のないところで、二枚貝と運命を共にし、蛆虫(うじむし)運動によって生き残れる。⑤産卵場所は、水が干上がるところ。⑥イタセンパラは、淀川の四季を通じた水環境に最も特化した魚である。

芥川に分布する淡水魚

56種が分布(文献による記録を含む)。近年の調査では、約30種が確認されている。

午後

第5回講座「芥川の淡水魚を採取・観察」

講師:午前に同じ

場所:芥川

あくあぴあ芥川の水槽で淡水魚の学習

あくあぴあ芥川から芥川の上流に向かいました。まず、たかつき環境市民会議水グループの三上さんから、特定外来生物(ミズヒマワリ、ナガエツルノゲイトウ、オオフサモ)の駆除、芥川の清掃について説明がありました。

たかつき環境市民会議水グループの亀甲谷さんから魚の取り方の説明を聞いた後、網を持って川に入りました。

採集した魚を横山さんに解説していただきました。

確認できた魚(ギンブナ・ドンコ・ムギツク・カワヨシノボリ・オオシマドジョウ)

梅雨に入りましたが、お天気に恵まれ、気持ちよく淡水魚を採取・観察することができました。

おまけ:スッポンを採取しました。

次回の講座は7月14日(木)

午前「市民、地域主導による再生可能エネルギー普及」午後「地球温暖化対策の動向と省CO2社会に向けた取り組み」を開催予定です。

6月9日(木)午前

第2回講座「自然と親しむ」

講師:大阪大学大学院 工学研究科付属フューチャーイノベーションセンター

招へい教授 栗本修滋さん

場所:原公民館

村と里山のイメージや里山を図や絵にして理解する、自然を感じること認識すること(自然に対する考え方の違い)について、自然からの贈り物として森林浴により高血圧の人は低く、低血圧の人は高くなり、心理的には緊張が緩和し活気が増加、NK活性向上、免疫能が増加、抗がんタンパク質が増加しがんに対する抵抗力が高まる等。

樹木の実に豊凶があるのはどうしてか、植物(モチツツジとキシツツジ)の分布によって昔の地形がわかる、イヌビワとイヌビワコバチの共進化等を例にあげて自然の中の不思議を見つけて楽しむ大切さ、不思議と思う気持ちが大事と学びました。

身近な里山に出かけ楽しく里山の魅力を体験し感性をみがき心身の健康を図りましょう。

午後

第3回講座「自然探索をしてみよう」

講師:午前に同じ

場所:原地区

原公民館から八阪神社へ向かい神社から才所の集落手前までの雲渓川沿いの道を往復2時間ほどかけてゆっくり歩きながら樹木観察を行いました。

葉の縁の形や葉脈、葉の付き方、蜜腺の付き方、葉の表面(ざらざら・毛)等樹木の特徴を触ったり匂ったり味わってみたりしながら丁寧に説明して頂きました。

観察した樹木

カゴノキ・ツガ・エノキ・アラカシ・リンボク・シラカシ・モチノキ・マサキ・ニワトコ・アカメガシワ・ウツギ・ヤマザクラ・キブシ・クマノミズキ・タニウツギ・モチツツジ・ミヤマガマズミ・クリ・カマツカ・ムラサキシキブ・ヤブムラサキ・ケヤキ・ムクノキ・ケンポナシ・エゴノキ・キブシ・ウグイスカグラ・ニガキ・クロモジ・ハナイカダ・シラキ・マタタビ・ウルシ・ネムノキ・ウワミズザクラ・コアジサイ・テイカカズラ等(マムシグサ)

次回講座は6月16日(木)予備6月23日

午前「芥川・淀川水系の魚たち」午後「芥川の淡水魚を採取・観察してみよう」を開催予定です。