雲蝶観光の最大の目玉はなんと言っても西福寺です。永林寺からの車移動は容易かったです。赤や黄色の紅葉を楽しみながら車を走らせました。信号が少なく、車もまばらなのでのんびりしたものです。意外と制限速度は50㎞が多かったです。

西福寺の駐車場にはすでに2台の車が置いてあり、すぐに観光バスが到着し、その賑わいはかなりのものでした。

駐車場脇の鐘楼の彫刻に早速目が行きました。小林源太郎の秀作です。その向こう側にお目当ての開山堂が鎮座していました。向拝は雲蝶の傑作です。しばし写真撮影に勤しんで、観光客を避けるようにおもむろに受付に向かいました。

見どころはなんと言っても開山堂の内部です。スイッチで音声が流れる仕組みになっています。

圧倒的な迫力の彫刻は、2体の仁王像と天井の「道元禅師猛虎調伏の図」、なるほど「越後のミケランジェロ」の面目躍如といったところです。いくつかのグループをやり過ごし、ゆったり椅子に佇んでいました。

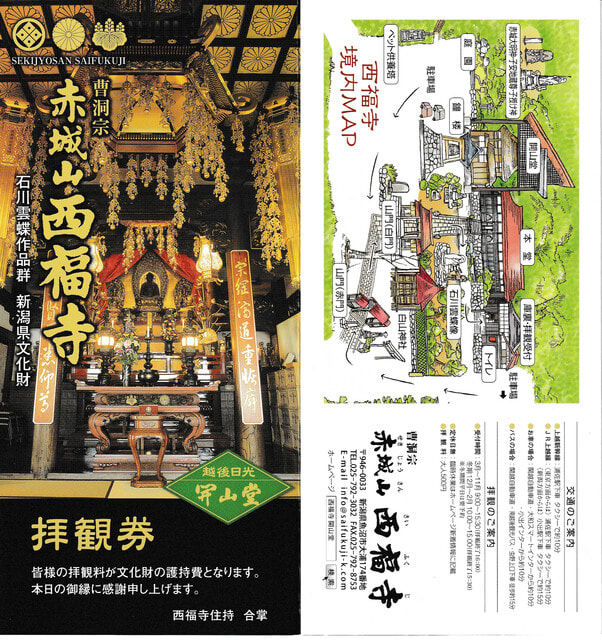

ここで拝観券と写真集(大判、60頁,2000円)を紹介しましょう。

この日はもう一箇所、小雨がぱらつく中、龍谷寺を目差しました。

龍谷寺の訪問客は我々のみ。寺の行事と重なりつつも雲蝶作品まで導いてくれました。雲蝶が手がけたのは欄間2枚、裏にも超絶技巧の深彫りが施されていました。ただ、部屋の中が薄暗くて、よく見えなかったのが残念なことでした。

清瀬に戻ってきて、また西福寺に行かなくてはと思ったのは、いずれも雲蝶作の火除け地蔵と「寒山拾得」と「羅漢様と虎」の絵を見落としてきたからでした。何事も1回行っただけではわかりませんね。