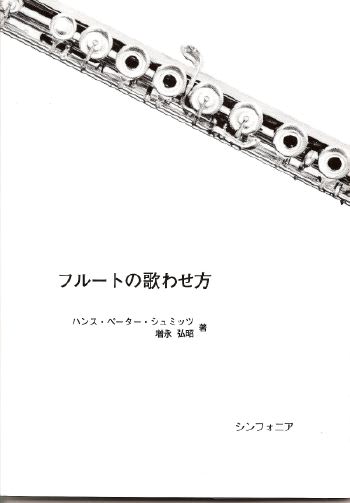

図書館で本を借りました。

申し込んでから3ヶ月くらいかな。

ちょっと人気の新刊です。

人気のわけはタイトルを見るとわかります。

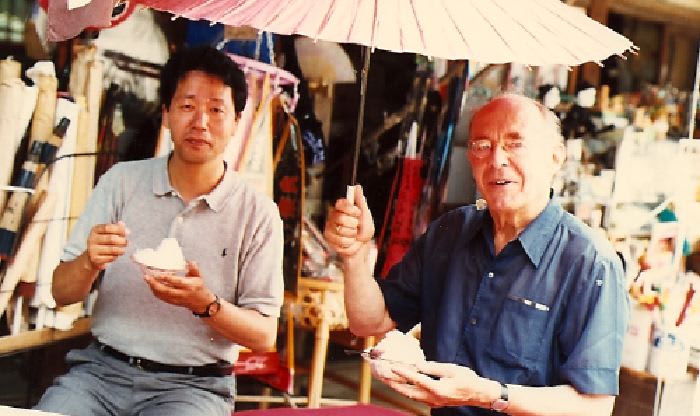

スゴい二人の対談です

ちょっと

なるほどと思う事が書いてあったりして

本をあまり読まない私もあっという間に読了。

ヘー,こんな風に考えているのかーと、

なかなか面白かったですし,

村上さん,音楽マニアなんだなぁと,発見。

彼の著書はちょっとしたきっかけがあって

多分、全部読んでいるんです。

待て! をかけて、良し!来い!

ウチのボッちゃまは飛んできます。

人通りのない所を探してたまに走らせています

天気が良ければ冬は快適だよね。

でも、もう三月なんだよ

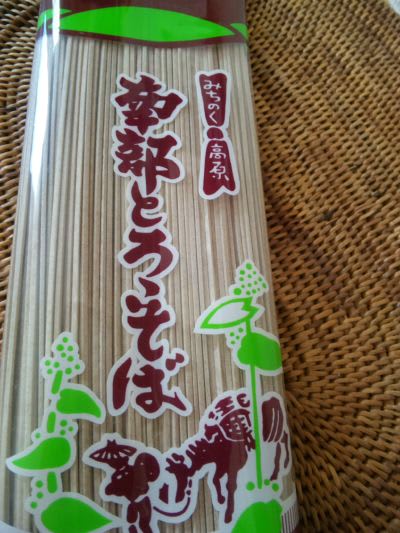

さて、おいしいおそばでも茹でようかな

これはもう20年くらい岩手からお取り寄せ。

亡き母が気に入っていたおそばですが、

私も引き続き取り寄せています

岩手製麺さん、頑張ってくださいね~

に

に

)

) かも

かも

トム君

トム君

かわいいな~

かわいいな~ )

)