昨日10月23日は、西住みほの誕生日でしたが、きょう10月24日と翌25日は、比島沖エンガノ岬沖海戦のあった日です。日本海軍最後の空母機動艦隊が出撃し、哀しい囮作戦を見事に成功させて南海に壊滅しました。

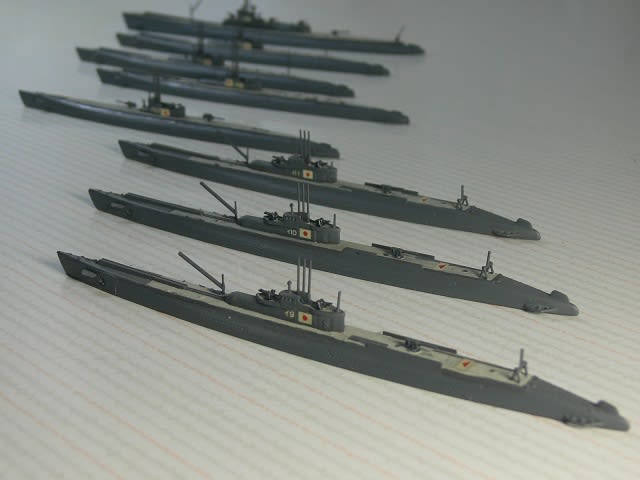

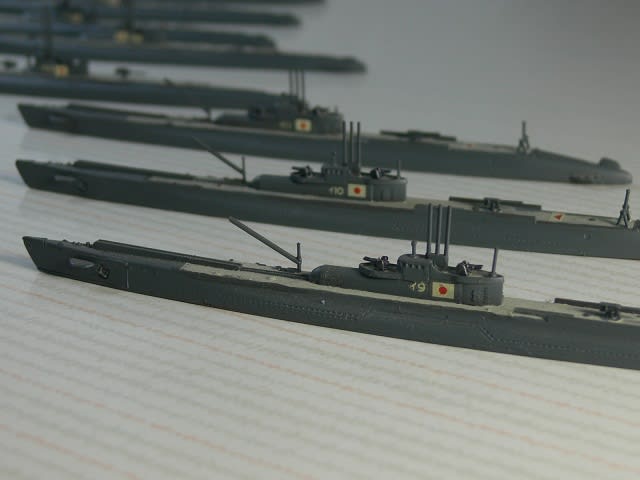

その咲かせた最期の華を、海は、決して忘れません。その伝える物語を、私なりには自分の過去の模型を撮影することで、語ってみたいと思います。ただ机の上に置いて撮影するのも何なので、適当に海らしいベースを作って、走航波も紙で適当に作って、それらしい雰囲気を作ってみました。大雑把な点はどうか御容赦を。

昭和19年10月20日、豊後水道を南下して太平洋に繰り出した空母機動艦隊の前衛を兼ねて、第二補給部隊が豊後水道出口まで随伴しました。

第二補給部隊の旗艦、駆逐艦秋風。キットはピットロード。平成8年5月10日に製作。砲二基を撤去して対空武装を強化しています。

第二補給部隊の海防艦22号。丁型の11番艦で、キットはピットロード。平成6年11月6日に製作。戦訓工事が遅れて後部に仮設機銃を設けた姿を再現しています。

同じく、海防艦29号。丙型の14番艦で、キットはピットロード。平成5年12月19日に製作。戦訓工事資料に基づいて対空武装強化を実施しています。

同じく、海防艦31号。丙型の15番艦で、キットはピットロード。平成7年3月12日に製作。戦訓工事資料に基づいて対空武装強化を実施しています。

同じく、海防艦132号。丁型の66番艦で、キットはピットロード。平成8年11月17日に製作。戦訓工事は比島沖エンガノ岬沖海戦時にはまだ未実施だったそうなので、その状態になっています。

第二補給部隊には、他に海防艦33号と43号、油槽船二隻がありましたが、いずれもキットは作っていません。

続いて、比島沖エンガノ岬へ向った、空母機動艦隊本隊の威容を、模型にて御覧下さい。

第四十一駆逐隊の駆逐艦霜月。キットはアオシマで、武装や艤装品は全てピットロードに換装。平成8年2月25日に製作。昭和19年夏の戦訓工事で対空武装を強化するかたわら、防火対策として甲板のリノリウムも剥がしたそうなので、その状態を再現しています。

巡洋艦戦隊の軽巡多摩。キットはタミヤ。平成3年2月17日に製作。最初は昭和17年時の状態にて再現したので、昭和19年夏の戦訓工事の資料を探したのですが、確かなものが見つからなかったので、そのままになってしまいました。

同じく、軽巡五十鈴。キットはタミヤ。平成5年3月22日に製作。こちらは昭和19年時の武装強化後の姿になっていますが、エンガノ岬沖海戦時にはさらに単装機銃12基が増設されていたそうです。それを追加工作しようとして、未だに果たせていません。

第六十一駆逐隊の駆逐艦秋月。キットはアオシマで、武装や艤装品は全てピットロードに換装。平成8年1月10日に製作。昭和19年夏の戦訓工事で対空武装を強化した状態です。当時の駆逐艦の大部分が、防火対策として甲板のリノリウムも剥がしたそうなので、それも再現しています。

同じく、駆逐艦初月。キットはアオシマで、武装や艤装品は全てピットロードに換装。平成8年4月17日に製作。昭和19年夏の戦訓工事で対空武装を強化した状態です。

同じく、駆逐艦若月。キットはアオシマで、武装や艤装品は全てピットロードに換装。平成8年5月22日に製作。昭和19年夏の戦訓工事で対空武装を強化した状態です。

第三航空戦隊の空母瑞鳳。キットはP.Tエイジェンスで、飛行甲板はプラ板、武装や艤装品は全てピットロードに換装。平成6年2月16日に製作。対潜対空迷彩を施した状態で、飛行甲板上に艦偵一機と警戒の零戦隊6機を待機させた姿です。後にハセガワより新キットが出ていますが、まだ作っていません。

機動艦隊本隊の旗艦、空母瑞鶴。キットはタミヤで、武装や艤装品は全てピットロードに換装。平成8年5月13日に製作。当時は瑞鶴の対潜対空迷彩に関する確かな資料がまだ無く、模型情報誌などで四種の推定案が出されていました。タミヤの製作ガイドにあったD案に基づいてピットロードの外舷色二種を使用して対潜迷彩を、飛行甲板上の対空迷彩は、実際の記録映像をもとにして推定的に再現しています。飛行甲板上に警戒の零戦隊11機を待機させた姿です。後にフジミより特シリーズにて新キットが出ていますが、まだ作っていません。

第三航空戦隊には、あと空母二隻、千歳と千代田がありましたが、私はいずれも水上機母艦時代の姿で製作しており、ピットロードのキットも持っていますが未だに作っていません。

第四航空戦隊の航空戦艦伊勢。キットはハセガワの旧キットで、武装や艤装品は全てピットロードに換装。平成6年4月19日に製作。後部カタパルト間の雛壇はプラ板で自作したほか、後部飛行甲板上はコンクリ敷き、リノリウム貼りの両説があったので、迷った挙句後者を採用して再現しています。最近の研究によって実際にはコンクリ敷きであったことが明らかになりました。後にハセガワおよびフジミより新キットが出ています。

同じく、航空戦艦日向。キットはハセガワの旧キットで、武装や艤装品は全てピットロードに換装。平成6年12月11日に製作。伊勢と同じように後部カタパルト間の雛壇はプラ板で自作したほか、後部飛行甲板上はリノリウム貼りとの説に従って再現しています。後にハセガワおよびフジミより新キットが出ています。

第三十一戦隊の軽巡大淀。キットはフジミで、武装や艤装品は全てピットロードに換装。平成6年1月3日に製作。昭和19年夏の戦訓工事で対空武装を強化した状態です。

同じく、駆逐艦槇。キットはタミヤで、対空機銃(単装および三連装)のみピットロードに換装。平成7年1月15日に製作。昭和19年夏の戦訓工事で対空武装を強化した状態です。

同じく、駆逐艦杉。キットはタミヤで、対空機銃(単装および三連装)のみピットロードに換装。平成7年1月13日に製作。昭和19年夏の戦訓工事で対空武装を強化した状態です。

同じく、駆逐艦桐。キットはタミヤで、対空機銃(単装および三連装)のみピットロードに換装。平成6年7月3日に製作。昭和19年夏の戦訓工事で対空武装を強化した状態です。

同じく、駆逐艦桑。キットはタミヤで、対空機銃(単装および三連装)のみピットロードに換装。平成7年1月14日に製作。昭和19年夏の戦訓工事で対空武装を強化した状態です。

以上、合計二十隻の勇姿を紹介しました。

私は基本的に細かい作り込みはしない方針で、キットは原則的にそのまま組んで、武装や艤装品を全てピットロードのパーツに換装してディティールアップを図る、という形で製作していました。アンテナ線などはスルーし、エッチングパーツも使いませんでした。現在はエッチングパーツ入りのキットが多くなっていますが、今後新たに作る場合、過去の作品の水準に合わせることになると思います。

古い作品ばかりですが、今回久しぶりに箱から出してみて、とても懐かしく、楽しい気分になりました。