旧海軍鶉野飛行場跡の1/1スケールの飛行機模型は、私自身はもちろん、エリさんにもユキさんにも相当のインパクトを与えたようでした。京都までの帰りの車内での話題は、ずっと1/1スケール模型のことばかりになりました。

エリさんは、1/1スケールの飛行機模型としては他にも瑞雲や烈風があることを知っていましたが、それぞれがどのような飛行機であるかは知らないようでした。それで私がだいたいの概要を説明しました。今回見た紫電改に関しては、愛媛県に海から引き揚げた実機があることを話すと、ユキさんが「そういう本物の飛行機の展示は他にもあるんですか?」と訊ねました。

それで、思いつくままに列挙すると、エリさんが、「日本の兵器の展示って、飛行機はけっこう多いんですね」と感心していました。

戦車に比べれば、飛行機に関しては日本は既に戦時中に一流レベルの機体を送り出していた実績があります。連合軍の飛行機と互角に戦い、時には圧倒していた機体も少なくありません。零戦が太平洋戦争の前半において最強であったことは、もはや神話みたいになってます。

紫電改は、その零戦よりも性能が上で、戦後に米軍がテストしたところによれば、米軍のどの戦闘機も紫電改に歯が立たなかったそうです。

「そんなにスゴイ戦闘機だったんですか、紫電改・・・」

半ば呆れたように呟いていたユキさんの横から、エリさんが聞きました。

「そんな日本軍がどうして強い戦車を作れなかったんでしょうか・・・」

「まあ、要因は色々ありますが、根本的には戦車をどう使うかの用兵思想の差がひびいた、という感じですかね・・・。ヨーロッパ諸国みたいに、周囲の国が戦車を持ってるので自国でも戦車を作ろう、という流れで戦車戦を想定したという経緯が日本にはありませんでしたから・・・。日本陸軍は歩兵主体の編成なので、戦車も歩兵を支援するための兵器、という概念がずっとありましたし、ノモンハンでソ連の戦車部隊と戦った経験すら有効に生かしていなかったみたいですし・・・」

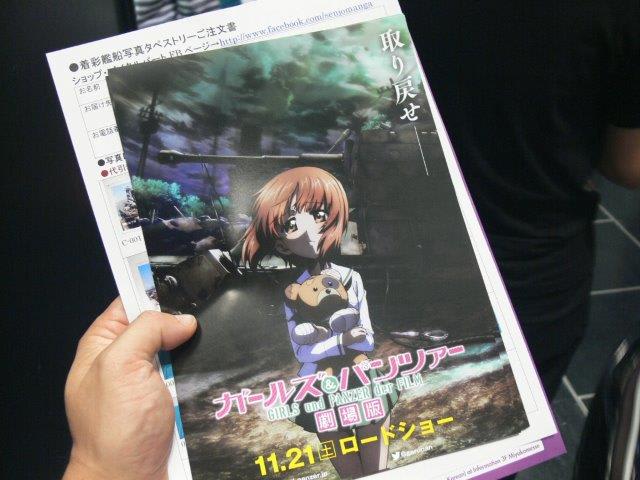

「やっぱり、日本の戦車ってのは、ガルパンでもそうなってますけど、基本的に弱かったんですね。火力が無いとか、装甲が薄いとか、戦術が突撃一辺倒とか・・・」

「いや、そんなにひどくは無かったと思いますよ。きちんと作戦練って兵力を準備して、敵を圧倒した事例は幾らでもありますよ・・・、ただ、ドイツやソ連の機甲部隊と同列に考えたら比較にならない、というだけの話です」

「でも、飛行機に比べたら、いま国内に現存している数も戦車は2輌しかないじゃないですか。今度ボービントンから里帰りさせるっていうのも加えて3輌しかないじゃないてすか。飛行機はあちこちに沢山残されてるんですよね。戦車に関しては、あんまり世間一般の関心が無かったというか、薄いというか・・・、そんな印象を受けるんですけど」

エリさんのその見解は、ある意味正しい、と思いましたので大きく頷いておきました。

するとユキさんが言いました。

「世間の関心が無かったとか、薄いとかいうのんは、認知不足もあるんと違いますか?日本軍に大した戦車が無かった、という思い込みだってあるかもしれませんし。ガルパンの知波単学園が無かったら、日本の戦車もここまで注目されてたかどうか、知られるようになったかどうか・・・」

「それは言えますな」

「でしょう?今日のさっきの紫電改の模型ですが、本物じゃなくて模型なのに、あんなに迫力あって説得力充分じゃないですか。暑いのに大勢見学に来てましたよね。けっこう人気あるんですよね。観光の目玉みたいにはなってますよね。戦闘機を知らない人にも、これが戦闘機かと分かって貰える。戦争中の歴史に目を向けて理解してもらうのに、模型でも役に立つんやったら、これからの戦争関連の展示は1/1スケールの模型にしたら、費用も維持費も本物よりはかからないのと違います?」

「そうですな・・・」

「だから、戦車も無理して本物を海外から持ってくるんじゃなくて、1/1の模型で精巧に再現して展示したらええんやないかと思うんです。靖国神社遊就館とか、若獅子神社みたいな、ちょっと身構えないといけないみたいな場所じゃなくて、もうちょっと楽にみんなが行ける場所というか、そういう場所に展示したらええんですよ、きっと」

ユキさんの意見に思いついたように、エリさんが続けました。

「そういえば、1/1スケールの戦車の模型って、モドキかもしれませんけど大洗にいっぱいあるじゃないですか。レプリカみたいなのでも充分に存在感があって人気あるじゃないですか。ガルパンの人気が前提ではあるんですけど、街中に戦車があっても当たり前、っていうあの雰囲気は、けっこうスゴイと思うんです。他でああいうことやったら絶対クレーム来ますよね・・・・」

「でも、それ、戦争中の戦車だという意識があるからでしょ。アニメのガルパンの戦車という切り口で展示したら、大洗でなくても、どこでもいけそうやな・・・」

「いけるんやったら、間違いなく観光の目玉になるんで、今回の紫電改みたいに1/1スケールで精巧に作ってさ、展示とかやったら当たりそうな気はする」

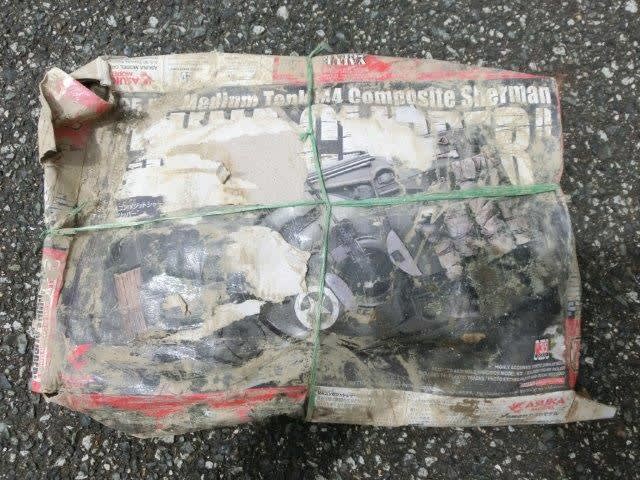

「あと、いま現存してない戦車も模型だったら作れるよね。プラモデル出てる戦車は1/1スケールでも作れる筈でしょ、浜名湖に沈んでる戦車だったっけ、ファインモールドさんが無理して引き揚げようとして、お金がかかって断念するぐらいなら、1/1スケールの模型で作ったほうが早くてお金もかからないと思う。模型のメーカーなんだから、1/1スケールだって作れるんじゃない?」

「作れるはずだよ。ホラ、秋葉原に1/1のあんこうチームⅣ号戦車が来てたやんか。確か、外国で作って持ってきたんでしょ。ああいうの、簡単に作れちゃう時代になってるんやで」

「そんなら、日本の戦車の変遷を1/1で再現してほしいなあ。プラモデル出してるファインモールドさんに資料や図面があるはずなら、それで1/1スケールの戦車で日本の戦車全部揃えて、戦車ミュージアムとかやったらええんじゃない?これ、絶対ウケるよ。だって、呉の戦艦大和のミュージアムとかものすごい人気観光地じゃない。京都の鉄道博物館やかて、一般の人も外国人も大勢行ってるやん。ああいう博物館みたいな形で戦車のカテゴリーで展示品は全部模型、その製作は全国のモデラーさんに参加してもらう、ってのはええかも」

「それええなあ、実際に作るとなったらさ、あたしたちも絶対参加したいよね」

「要するに、ファインモールドさんが1/1スケールのプラモデルを1個限定で出すわけだ。一人じゃ作れへんから、みんなで協力しあって楽しみながら組み立てて、塗装するんやね。めちゃくちゃ楽しそう。そうだ、これイベントにすりゃええんじゃん。全国のモデラーが集まったら、交流も盛り上がるし、みんなで1/1の戦車の模型作るってのは思い出になるし。そういうのを定期的にイベントでやって、一年に1輌ずつ作っていけば、10年ぐらいで博物館クラスの展示になってくるよ」

「ファインモールドさん、やってくれないかなー」

そう言ってアハハハと笑い合うモケジョさん2人の話を聞きつつ、私自身も「それいいアイデアだなあ」と思いました。模型であっても1/1スケールであれば、飛行機でも戦車でも、大きな存在感と説得力とアピール性を帯びてきます。今回見た紫電改の模型が、そのことを改めて考えさせてくれましたが、同時に、模型と言うジャンルの新たな可能性というか、方向の一つを示唆しているようにも感じられました。

大洗のガルパン戦車レプリカの例でも分かるように、第二次大戦中の戦車の1/1スケール品というのは日本では大変に珍しいので、注目されますし、観光資源の一つになり得ます。ガルパン人気にあやかって、アニメに登場している各校チームの戦車の1/1模型を、各校の地元の県に展示する、というのも悪くなさそうです。それによって戦車の認知度も高まるでしょうし、各地に保存されている蒸気機関車のような存在になっていけば、しめたものかもしれません。

今回訪れた鶉野飛行場跡というのは、アクセス的にはちょっと手間取る場所にありますが、そこに1/1の紫電改があるというだけで、全国から見学客が訪れています。地元加西市も、その効果をよく分かっていて、大々的に戦跡ミュージアムの整備に向けて動いているようです。

なので、1/1の各種の日本軍戦車が並んで展示されていれば、それはもうボービントンやクビンカのミニ日本版になりますから、世界中から観光客が訪れるかもしれません。模型で作ることにより、日本の模型技術のアピールも兼ねることになります。何よりも、日本の戦車を日本で見られる、という点に大変大きな意義があるだろう、と思います。

なので、モケジョさんたちは冗談半分で「ファインモールドさん、やってくれないかなー」と笑っていましたが、冗談でなく、日本の歴史観光と歴史教育振興の面もあわせて真剣に検討していただけないか、と思います。