これまでに各所の記事にて縷々述べた如く、私のガルパン戦車プラモデル製作の元々の計画において、日本軍ティストの知波単学園の車輌は対象外となっていました。

その一番の理由は、かつて20代の後半期の数年間にて太平洋戦争の戦跡巡拝および遺骨収集事業にボランティア参加し、11回にわたって各地の戦跡に行った折に日本軍戦車の残骸を見、戦死された戦車兵の慰霊碑の数々に接した記憶がいまなお鮮やかであるからです。

どうしても落涙を禁じ得ない、様々な感慨があり、それは最近に若獅子神社の保存車輌を拝んだ際にも熱くこみあげてきました。

なので、ガルパン戦車プラモデルにおいても、これまでずっと知波単学園チームの九七式中戦車や九五式軽戦車に関しては特別の心情を拭えず、なかなか作る気分になれないままでした。

似たような想いは、ガルパン劇場版での知波単学園チームの初登場を観た時にも感じたのでしたが、それとは別に、自分でも不思議に思ってしまったぐらいに、気分が高揚してしまいました。その、生まれて初めて感じたかもしれない気分の中で、西絹代率いる日本戦車部隊の勇ましい作戦行動の姿が、とても素晴らしく見え、とても誇らしいものに感じられました。

その瞬間、かつては頭を垂れて戦跡の残骸に花を添えた記憶から、なにかいっぺんに解き放たれたような気がしました。残骸が時をさかのぼって、ありし日の鉄獅子の姿に戻ってゆき、それに搭乗した兵士たちの笑顔までが見えてくるような錯覚に囚われました。いまでも、あれは何だったのだろう、と思い返すのですが、いまだに明確な答えを見出せていません。

ですが、知波単学園チームは今度の最終章第2話で、以前とはうって変わった見事な活躍を見せてきました。驚いたのは勿論ですが、劇場版での初登場の際に感じた不思議な高揚感が、今度はなぜか感じられませんでした。その代り、ずっとずっと心のどこかで信じていた風景に出会ってやっと安堵した、というような感慨に包まれたのでした。

その風景とは、本当は練度も士気もすこぶる高かった日本戦車部隊の輝かしい勇姿、と表現することが出来るかもしれません。無理な作戦、無駄な思考、兵力不足、といった要素が無ければ連合軍にそれなりに伍し得たかもしれない帝国陸軍機甲部隊の本来あるべき姿、と言い換える事も出来るでしょう。

つまり、最終章第2話での知波単学園チームの目の覚めるような活躍ぶりこそ、実のところは帝国陸軍機甲部隊が最後まで発揮出来なかったことなのかもしれない、と感じたのです。同時に、この知波単学園チームの姿こそ、武運つたなく散った数多の戦車および戦車兵への、最大の鎮魂歌なのではないか、と悟ったのでした。

そんな思いに包まれている私の背中を、サークル仲間や交流仲間のモケジョさん達が色々と押してくれました。

「チハタンズ、とっても輝いてるよね。凄いですよね。日本軍の戦車部隊って戦争で散々な戦いをしたそうだけど、それは色々悪条件が重なったから仕方なくそうなったんでしょうね。本当は練度も高くて優秀だったらしいので、もしかしたら、ああいうふうに戦って相手を散々に苦しめることも出来たんじゃないですか?」

「あの知波単学園のカッコイイ戦いぶりとか、見事な駆け引きとか、日本軍戦車兵の霊たちが見たら感動されるんじゃないかなあ・・・。少なくとも怒りはしないと思うなあ・・・」

そうしてモケジョさん達は「よし7月からプラモはチハタンズを作るぞー」と盛り上がっていったのでしたが、それを見ているうちに、「そうか、そろそろ自分も作ったほうが良いのかもしれない・・・」と私も思い始めました。

そして7月13日のモケジョさん達の「チハたん見学ミニツアー」に誘われて、東京九段の靖国神社遊就館にて九七式中戦車を見学したのですが、その時にはもう、これまでの戦跡での落涙を禁じ得ない感慨の数々は、過去の思い出になっていました。真っ直ぐに歴史を受け止めた上で、未知の広い世界へと踏み出してゆこう、という気持だけが私の中にありました。

修復成って本来の輝きを取り戻したかもしれない実物の戦車の前で、そっと手を合わせた後、モケジョさんの一人にこう訊かれました。

「プラモ、作りますよね?」

私は、気がついたら小さく頷いていました。私なりの新しい物語が始まるのだ、という気分であったと思います。大袈裟かもしれませんが、それが偽らざる心情でした。

かくして、知波単学園チームの戦車を製作対象に加えることになりましたが、問題は山積みでした。いちおうファインモールドの公式キット群は少しずつ買い揃えていたものの、どうやって作るかのイメージすら私にはありませんでした。もともと製作計画には無かったのですから当然でした。

既に他のチームの車輌は複数作っていますから、知波単学園チームもいずれ複数を作ることになりますが、その場合は幾つ作るか、どのキャラクターの搭乗車を作るか、を決めなければなりません。九七式中戦車に限っても、旧砲塔と新車台、新砲塔と旧車台、の二種があり、迷彩塗装パターンも複数あります。

そしてガルパン戦車の中では最も複雑な迷彩塗装が必須となります。アハトゥンク等の公式資料類を前にして、塗装の段取りをどうするかでも悩み、頭を抱えざるを得ませんでした。

さらに、最終章第2話のヒットによる知波単ブームによって、公式キット群の市場在庫が枯渇してしまい、ベースキットすらも入手困難となる状況のなか、タミヤの適応キットに関する問い合わせを拙ブログに多数頂戴する成り行きとなりました。

タミヤキットでの制作はもともと想定していなかったのですが、問い合わせが増えてくるにしたがって、その制作と検証考察も必要なのかもしれないと思うようになりました。

それでとりあえずタミヤキットも中古市場で確保して、一度中身をチェックしましたが、旧砲塔と新車台、新砲塔と旧車台、の二種を簡単に作れない事が判明して、いよいよ頭を抱えました。

かかる前途多難を思わせる状況のなかで、まず作るならば隊長の西絹代の搭乗車しかない、という一点だけは確定していました。旧砲塔と新車台のタイプですが、外見的にはこれが一般的な九七式中戦車のイメージでもあります。そこからはじめるのが良いだろう、と考えました。

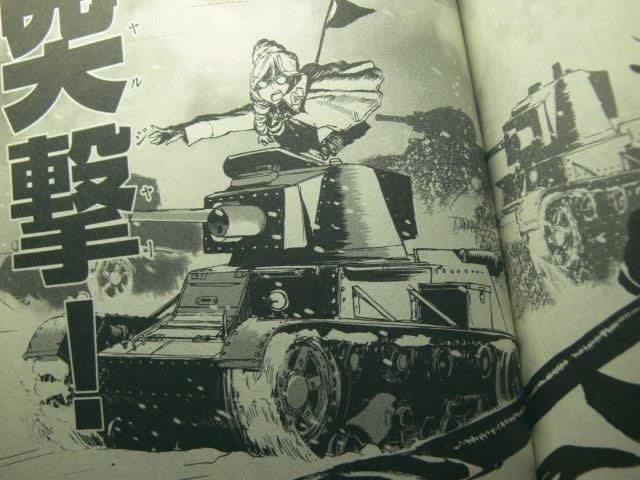

なにしろ、指揮官車ですから、知波単学園チームの各車の中では最も登場シーンが豊富で、情報量も多いです。上図のワンシーンもその一つです。

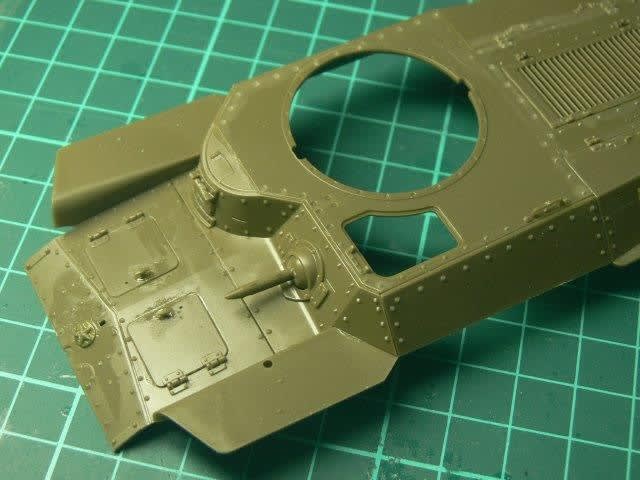

例えば、フェンダー前部の外端に、細い縁が付いています。ファインモールドの公式キットではちゃんと再現されていますが、タミヤキットでは省かれています。

今回の製作にあたって参考にしたキャプチャー画像は、全て劇場版から採りました。最終章第2話の活躍シーンは大多数が夜のジャングル内の移動ばかりで占められるため、塗装のカラーもそのまま出ませんし、密林に繁る枝葉にさえぎられて細部が捉えられず、よく分かりません。

現時点では、劇場版と最終章の仕様に差は無いだろう、と考えていますので、とりあえずは劇場版の分かりやすいシーンを幾つか見て参考にすることに決めました。

例えば、上図のシーンのように、静止した状態の姿が模型的には色々と見どころが多いです。最終章第2話においては、こういった停止場面はあまりありません。

さらに、上掲シーンのような、上から見下ろすアングルでの画像も重要です。なかなか見えない車輌上面のディティールがよく分かるうえ、昼間のシーンですので迷彩塗装のカラーも明確です。

例えば、実車ではハッチの内側がホワイト系であったのですが、ガルパンではカーキ色になっていることが見てとれます。こういう色は、最終章第2話の夜中の薄暗いシーンでは全然分かりません。

島田愛里寿のセンチュリオンを捕捉して最後の突撃を敢行する西絹代。知波単学園ファンならずとも血沸き肉躍る有名な名シーンです。

ここでは、滅多に見られない西隊長車の背面部がよく分かります。背面の三色灯やワイヤーのカラー配分もハッキリ確認出来ます。

塗装の際の参考資料としては、アハトゥンク等の公式資料類よりも、こうしたアニメキャプチャー画像のほうが役に立つ場合があります。カラーの彩度および色調が、印刷物のカラーとアニメ画像のカラーとは微妙に異なるケースが少なくないからです。

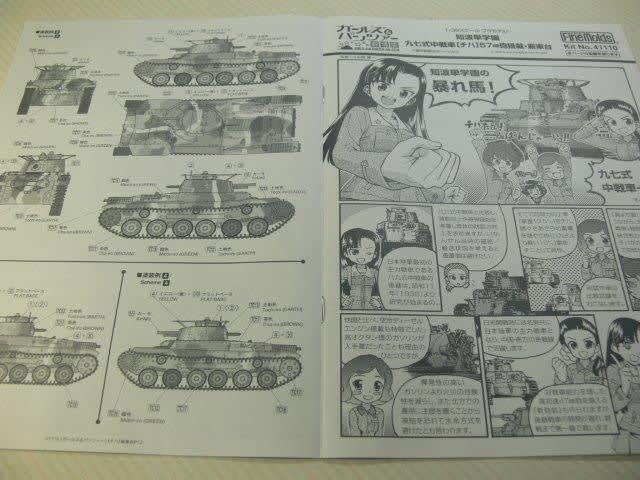

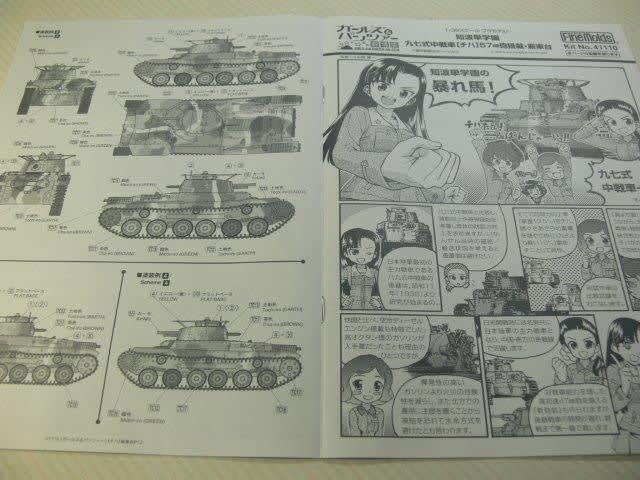

今回の製作では、ファインモールドの公式キットを使用しました。元になったベースキットがファインモールドから出ており、それをそのまま公式キット化しています。

なお、ガルパンの車輌の3Dデータも、ファインモールドの模型3Dデータが提供されてほぼそのまま使われているそうですので、アニメ劇中車とキットとの距離は最も近いことになります。そのまま組んでも問題ありませんし、好みでズバリにするならば、二、三の小工作が必要となるだけです。

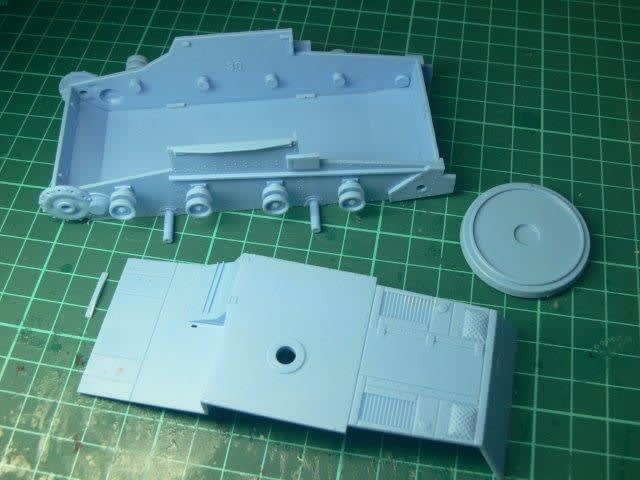

ランナー数も程良くおさえられ、パーツ割りも扱いやすいように配慮がなされています。国産メーカー品ならばでの安心感があります。

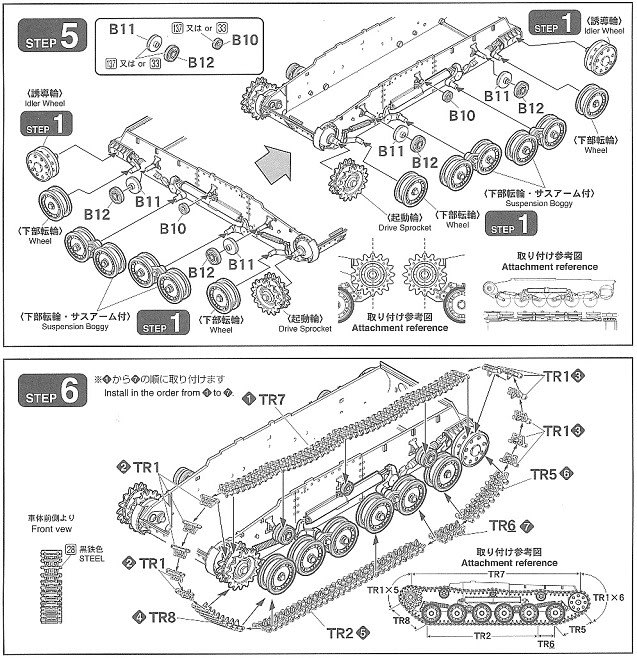

履帯は組み立て式ですが、御覧のようにパーツ数は最低限におさえられています。一枚一枚じっくりと繋ぐ必要はありません。

才谷屋龍一さんのイラストが表紙を飾る組み立てガイドです。塗装見本図もありますが、カラーでないので、あまり参考にならないでしょう。アハトゥンク等の公式資料類のカラー図およびアニメキャプチャー画像のほうが役に立ちます。

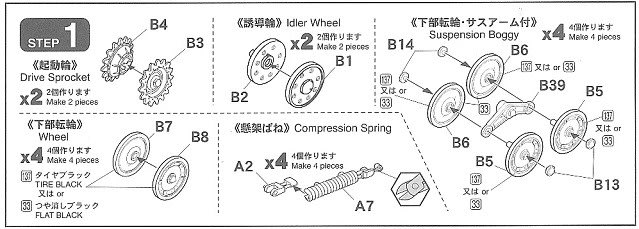

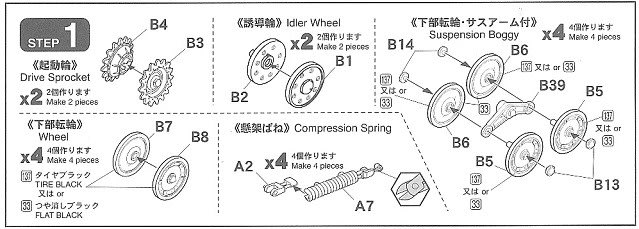

ステップ1です。車輪類と懸架バネを組み立てます。

左より、起動輪、誘導輪、転輪のパーツです。

組み立てました。

サスアーム付きの転輪のパーツです。

塗装後に組み付けるところもありますので、ここでは塗装前の組み立てを終えました。迷彩塗装ですので、転輪が同じ色にはなりません。

懸架バネのパーツです。細いパーツなので折ったり破損したりしないように注意します。

組み上がりました。 (続く)