高島城天守閣の最上階から、四方の諏訪市街の景色を見ました。上図は北西の諏訪湖方面ですが、高層建築もかなり多いので、湖面があまり見えませんでした。かつては城そのものが諏訪湖のなかに浮島のように位置していたそうですから、湖が埋め立てられた範囲が非常に広かったことが分かります。

北側の景色です。奥の右側の丘陵から上に登っていくと霧ヶ峰高原に通じます。次の4月中旬に予定しているマイカー巡礼ではその霧ヶ峰高原にも行く予定ですが、諏訪市街からの登りルートは急カーブの連続で勾配もキツイと聞いています。白樺湖方面から登って、諏訪市街へ降りるルートのほうがよさそうに思えます。

本丸大手の水濠石垣の塁線を見ました。冠木橋も見えます。この水濠は、本丸と二の丸とを隔てていたもので、本丸自体は諏訪湖湖畔にあって浮島のごとくでしたから、当時は本丸への出入り口は二の丸からの冠木橋しかなかったわけです。

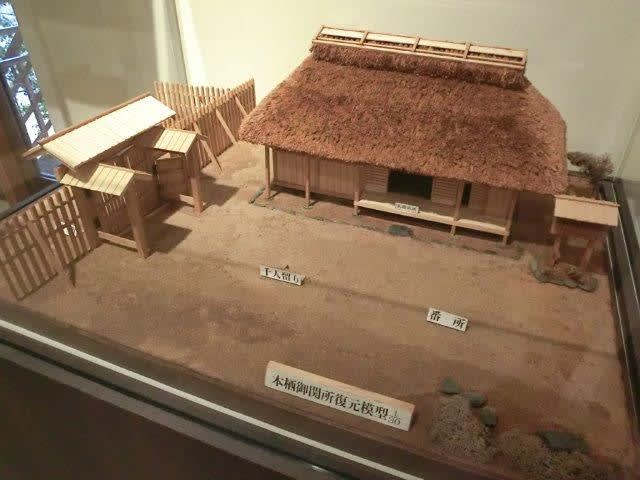

南東方向を見ました。眼下には本丸御殿跡がいま公園となって広がります。遠くの山並みの左側で低くなっている辺りが、「ゆるキャン△」にも登場した杖突峠です。以前に訪れた時は雨と霧で下界の眺めは全くのゼロでしたから、次のマイカー巡礼時には晴れて欲しいものです。

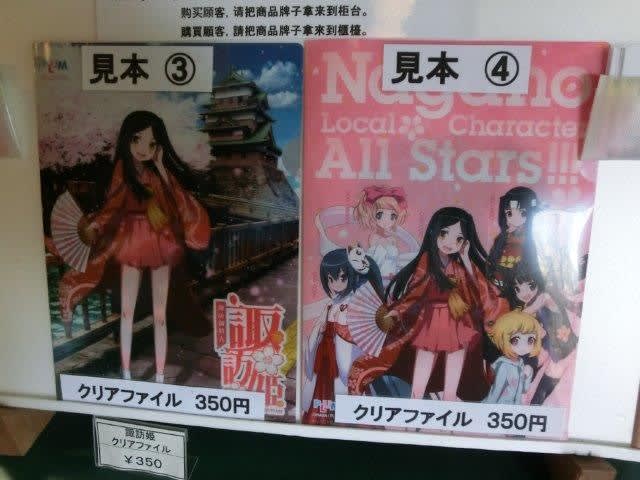

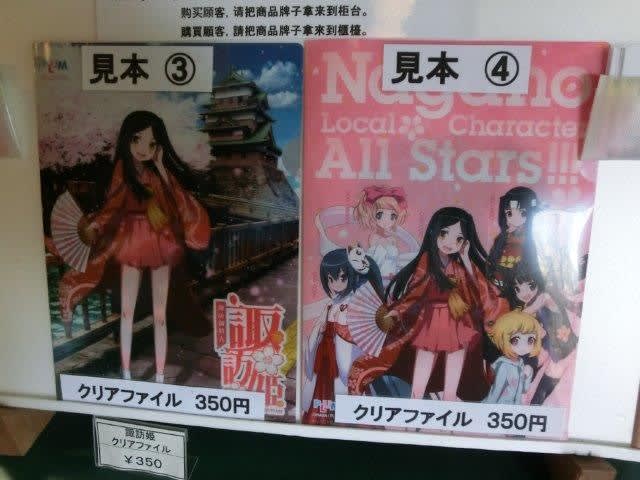

天守閣を出る前に、販売コーナーで上図のクリアファイルを見つけました。何のアニメかと思いましたが、諏訪姫なる長い黒髪の女の子が主人公っぽい雰囲気で、高島城をバックにして扇子を開いてポーズをつけています。さらにその周囲に色んなキャラクターが居ますが、全て、初めて見ました。

諏訪姫、と普通に聞けば、歴史通ならば、戦国期の当地をおさめた在地勢力諏訪氏の娘で、後に甲斐の武田信玄の側室となり、武田勝頼を生んだ女性の事を思い浮かべるでしょう。本名が不明で、史料には「御料人」の敬称のみが出ています。それで諏訪御料人と呼ばれることが多いのですが、歴史小説や大河ドラマなどにもよく登場しているため、けっこう知名度は高いようです。

私自身は、昔に甲府の歴史団体に参加していた頃に武田勝頼について調べていたことがあり、生母の諏訪御料人に関しても大体の歴史的情報は得ていたのですが、本名はおろか経歴も不明なので、その人物像がなかなか明確に捉えられなかった思い出があります。

例えば、諏訪御料人は諏訪氏宗家の諏訪頼重の娘ですから、諏訪家の本拠であり屋敷もあった上原城(茅野市茅野上原)が実家であるわけです。その上原城へも二度ばかり登りまして、山頂の城郭も中腹の屋敷跡も回りました。でも現存の遺構は諏訪氏が武田氏に滅ぼされて後に大きく改修を受けた際の状態になっているため、諏訪氏時代の面影は非常に薄い気がしました。あまりイメージも明確にならず、武田氏の悪行の数々に悪態をつきつつ上原城の山道をトボトボ下った記憶があります。

なので、今回の高島城見学で出会った、この諏訪姫というキャラクターは一体何者なのだ、と思いました。高島城をバックにしているので、江戸期の高島藩諏訪氏の姫様なのだろうか、と最初は考えました。

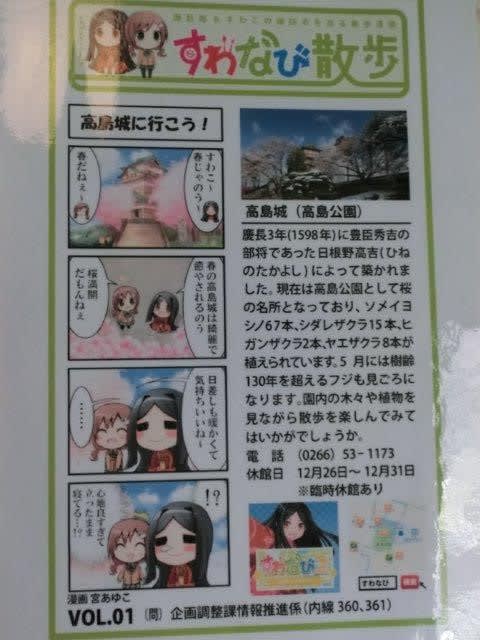

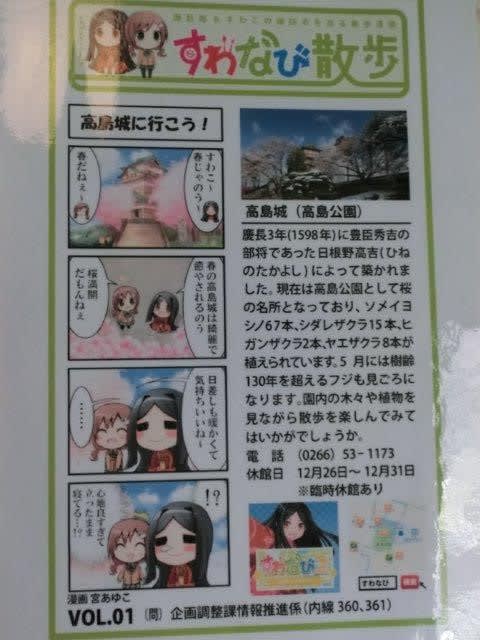

続いて、隣の壁に「すわなび散歩」と題する四コマ漫画が貼られ、例の諏訪姫が桜を愛でている場面が描かれているのに気付きました。

その諏訪姫がもう一人の女の子を連れていて、彼女を「すわこ」と呼んでいるので、姫様の侍女なのかと思いましたが、よくみると制服姿なので、たぶん女子高生なのだろう、と推測しました。ところが諏訪姫のほうは着物姿なので、どう考えても戦国期から江戸期にかけてのキャラクターにしか見えないのでした。不思議で仕方がありませんでした。

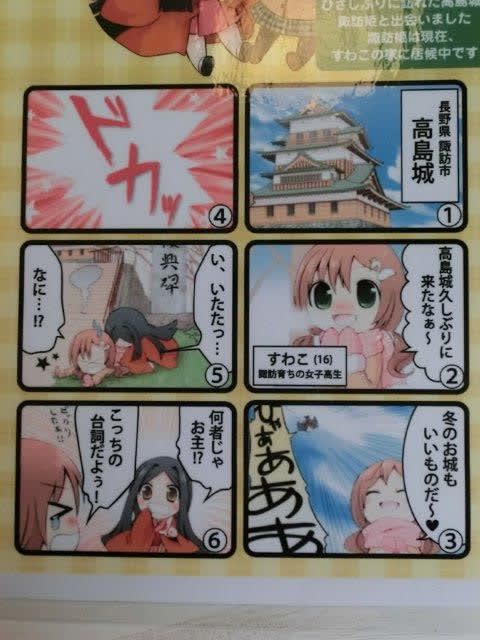

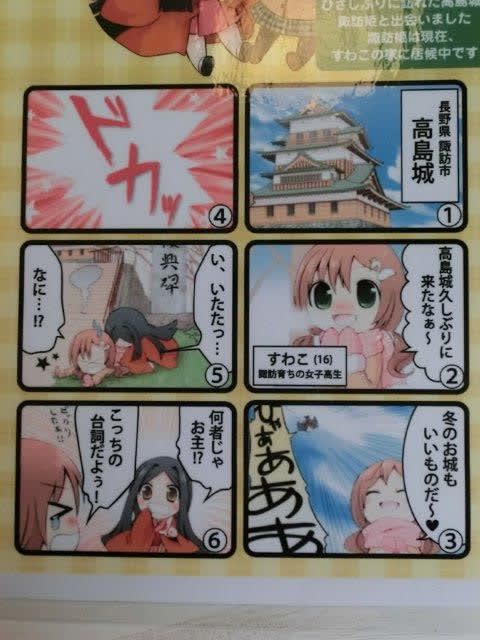

さらに別の漫画が貼られており、上には諏訪姫とすわこの二人が仲良く並び、なんと「諏訪市公認」となっていました。そうか、これは地元諏訪市公認の、いわゆる萌えキャラもしくは、ゆるキャラなのだろう、と気付きました。

この漫画が、諏訪姫とすわこの出会いの場面であるようです。高島城を久しぶりに訪れた地元の女子高生すわこが、天守閣の前で、突然空から降ってきた昔の姫様とぶつかっています。

そして、諏訪姫は現在、すわこの家に居候中、とあります。まるでドラえもんみたいだな・・・。

さらにびっくりしたのが、このミニフィギュア群です。右端のすわこ以外は、全て諏訪姫であるようです。しかもこれは販売されていて、一体650円でした。何なんだこの可愛らしいミニフィギュアは、こんなの初めて見たぞ、と思いつつ、ショーウインドーに近寄りました。

もともと私はアニメのキャラクターのミニフィギュアが好きで、昔はけいおん、最近にはガルパンのミニフィギュアを沢山集めています。ねんどろいどぷち、きゅんキャラなどのシリーズは定番です。今回のこれら姫様のミニフィギュア群は、サイズ的にもねんどろいどぷち、きゅんキャラと余り変わらないので、余計に関心が出てきました。

諏訪姫は色んな服装で立体造形されていますが、そのパッケージには諏訪氏の表紋である「梶葉紋」がデザインされています。歴史上の諏訪氏が用いた家紋のひとつで、本来は平安期より諏訪明神をいつき祀る神職としての紋所です。

諏訪氏は本姓が三輪氏で、大和国三輪氏の分流としてともに姓を「神」と表記して「みわ」と読ませる氏族でした。戦国期の諏訪氏も、江戸期に高島藩を統べた諏訪氏も、その本流に連なります。日本でも有数の古い氏族です。

その諏訪氏の家紋を使っているので、このキャラクター諏訪姫は、設定上は諏訪氏の姫様であるのだろう、と思いました。

しかし、よく分からないのが、上図左端や左から三番目の姫様の裳というか袴が異様に短い点でした。まるでミニスカートです。江戸期までの大名家の姫様がこんないでたちをするわけがありません。

さらに異様だったのが、左から二番目の姫様がどうみてもスクール水着姿であることでした。脇に立てたミニ幟には、諏訪御料人諏訪姫とありますので、歴史上の実在人物である諏訪御料人がモチーフになっていることは間違いないようです。

いったい、どのような経緯で、かかる諏訪姫なるキャラクターが生まれ、しかもミニフィギュアになって幾つかの商品が出されて販売されるに至ったのか、と、次第に興味を覚えました。

しかも、けっこう可愛らしいです。上図の「アッパレじゃ!」とでも言っているかのような笑顔の姫様は、ミニフィギュアとしても出来がよく、なかなかの造形水準を示しています。

上図の諏訪大社御柱祭の神輿ギャルみたいな格好の姫様は、造形のクオリティもかなり良いです。おそらく、色々商品化しているうちに精度も向上してきたのでしょう。このあたりは、他のアニメのミニフィギュアと同じ傾向にあるようです。

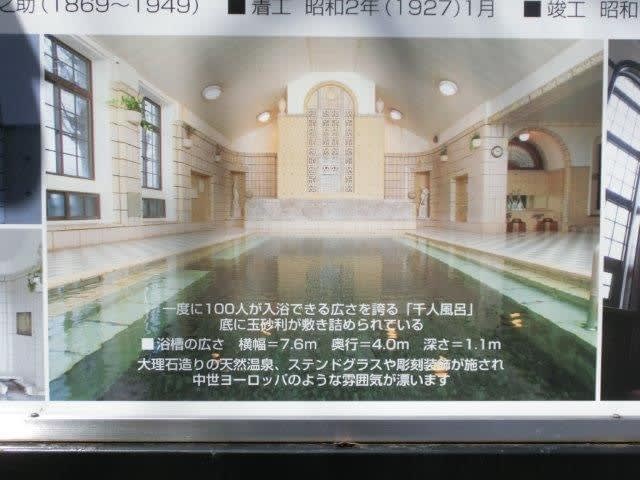

上図の左は、天守閣受付のお姉さんから聞いたところによれば、上諏訪温泉の旅館の仲居さんスタイルで最近に発売されたものだということです。つまり、この諏訪姫ミニフィギュアは、現在も商品化および販売が続けられている品であるわけです。そのことにも驚きました。

販売されているのであれば、たいていは東京秋葉原や大阪日本橋などのアニメショップなどでも見かける可能性が高いのですが、まったく記憶がありませんでした。とにかく今回が初見でした。これは以前には見た事は無い、という確信がありました。

なので、販売されているといっても、地域限定であり、販売拠点も限られているのだろうな、と考えました。ひょっとすると、ここ高島城天守閣だけで売られているお城グッズの一種なのかもしれないな、と思いましたが、しかし、製造元の「ピーエムオフィスエー」の名称には聞き覚えがありました。あれ・・・?これは確かフィギュアとかのメーカーじゃなかったか・・・、と首を傾げました。

そして、一番最初に出た諏訪姫のミニフィギュア製品が、上図の品であることも教えていただきました。確かに造形的にもおおまかな感じがあり、ミニフィギュア全体の輪郭およびフレーム性にやや不安定さがにじみ出ています。この品からスタートして、いま多様多種のバージョンが展開されているようですから、地元では相当知られた品であるようだな、と思いました。

そして、最初は姫様の侍女かと勘違いしてしまった、現代の女子高生のすわこもミニフィギュア化されていました。高島城天守閣もしっかりついています。

気になったのはその白いヘアーアクセサリーで、どう見ても諏訪湖のスワンっぽいのです。諏訪湖にて運航されている観光遊覧船のスワン号というのがありますが、あれによく似た形です。

なにしろ名前が諏訪湖と同じ「すわこ」ですから、スワン号のヘアーアクセサリーをつけているんだろうな、と解釈するしかありませんでした。

しかし、楽しくて面白いキャラクター、およびミニフィギュアですね・・・。 (続く)