塗装にとりかかりました。サーフェイサーを吹き付けて下地をつくりました。

劇中車の車体色については、模型誌でも資料や記事ごとに解釈が分かれていて、複数のカラー候補が挙げられています。いずれの色も相応しいように見えますが、ここは自分の目で見て、すぐに連想しイメージ出来るカラーでいくことにしました。

上掲のワンシーンを見た際に、日本海軍機の後期機体色だな、と思いました。日本海軍機の後期機体色というのは、生産メーカー毎の微妙な差がありますが、個人的には日本陸軍機の疾風などの機体色にも近いように感じられましたので、DVDも一回観て決めました。

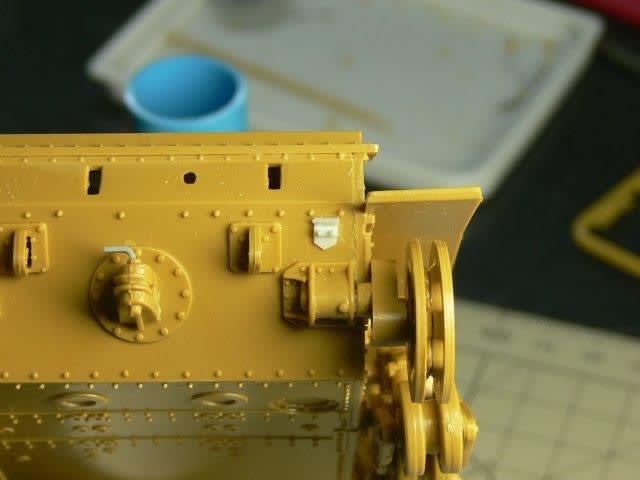

結論としては、日本海軍機の中島系の後期機体色、でした。つまりはミスターカラーの15番ですが、やや青味も混じっているようにみえましたので、5番のブルーも少し混ぜて吹き付け塗装しました。

続いて、足回りのカラーをどうするかを考えました。公式設定資料の画像を見ると、車体色と足回りの色とは同系でありながら微妙に異なります。足回り部分は青味があまり無いのですが、パッと見てすぐに分かるような差異ではありません。よく見ないと気付かない、という程度です。

なので、上掲の劇中ワンシーンを見ても、車体色と足回りの色との区別がほとんどつきません。同系カラーの微妙な濃淡で微かに分けている程度ですので、普通に見ていれば同じ色に見えます。あまり神経質になって緻密に塗り分けるのもどうか、と思いましたので、ここは割り切って車体色と足回りの色を統一することに決めました。

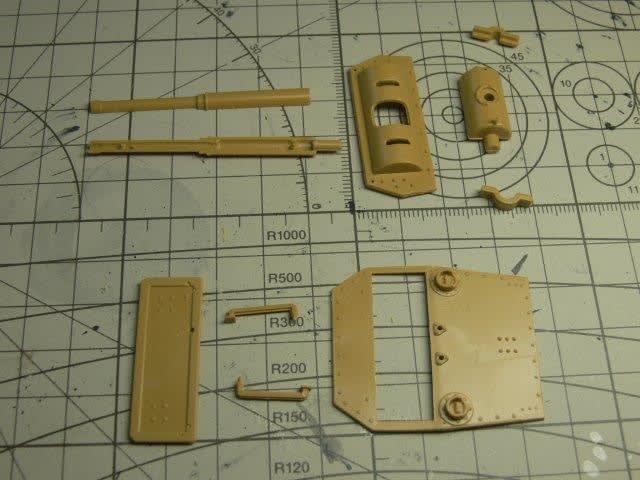

履帯とエアクリーナーのパイプを28番の黒鋼色で塗った他は、全て15番の暗緑色に5番のブルーを少し混ぜたカラーでまとめました。

サスペンション部の転輪ゴム部分はポスカの黒で塗りました。車体に取り付けてある上部転輪のゴム部分も同じようにポスカで塗りました。

その後、サスペンション部を車体に取り付けました。取り付ける際に、車体パーツの軸部の先端を1ミリほどカットして短くしました。そのままだと軸部が長過ぎるからです。

履帯を組み付けました。テープで仮留めして固定し、接着剤の乾燥を待った後、左右のサイドカバーを貼りつけました。

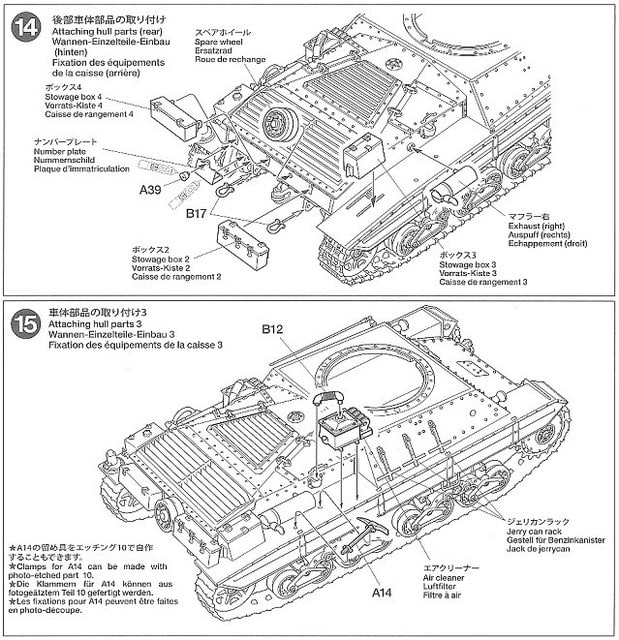

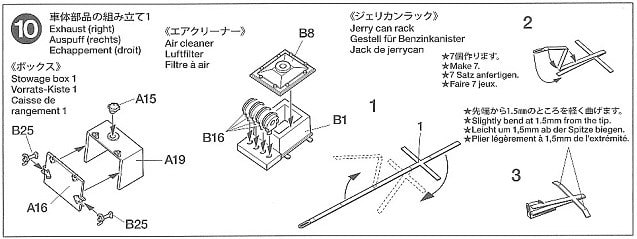

右側の装備品などを組み付けました。マフラー本体は61番の焼鉄色、鶴嘴の金属部分は28番の黒鋼色、柄の部分は43番のウッドブラウンで塗っておき、塗料が乾いてから車体に接着しました。

同じ要領で、左側の装備品などを組み付けました。スコップの金属部分は28番の黒鋼色、柄の部分は43番のウッドブラウンで塗りました。

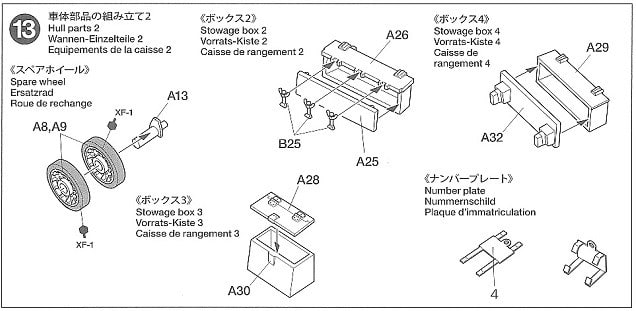

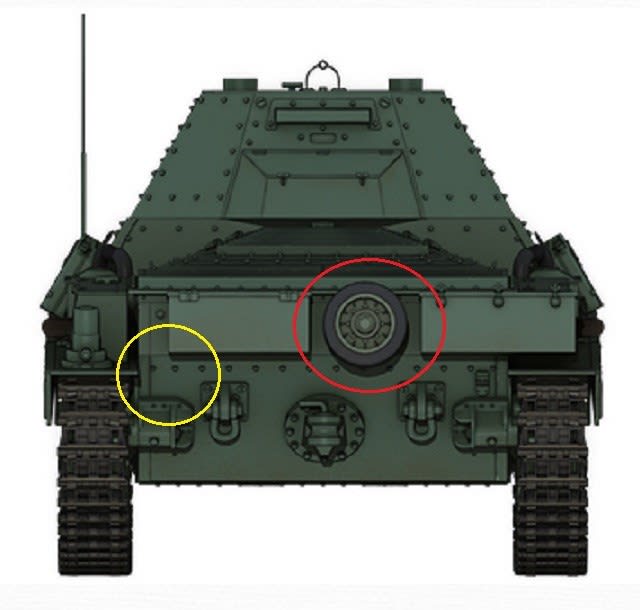

背面に予備転輪を取り付けました。車体側の取り付け穴は無視し、予備転輪側の軸もカットしたうえで、劇中車に合わせてボックス間の中央にセットしました。

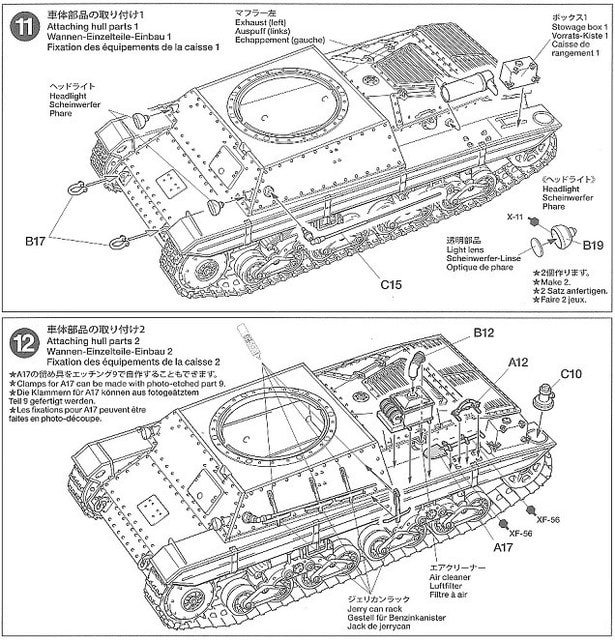

前照灯の内側を8番のシルバーで塗ってレンズパーツを取り付け、塗装後の組み立てを完了しました。

デカールは、例によってモデルカステンのセットのお世話になりました。Vol.1のセットです。

その右下側に、アンツィオの校章が大1枚、小5枚並びます。このうちの小2枚を使用しました。

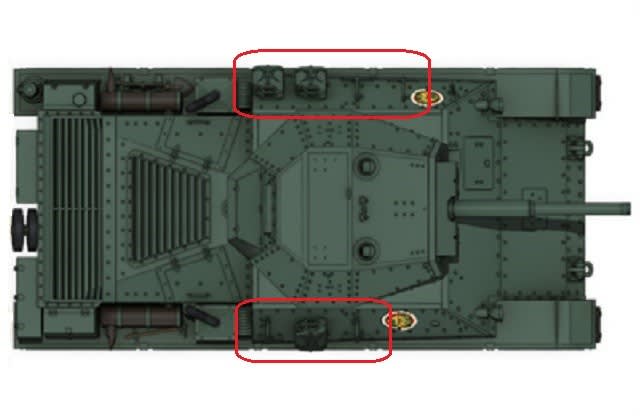

公式設定資料図や劇中シーンを参考にして貼りつけました。右側側面においては上図の位置にセットしました。

左側側面においては上図の位置に貼りました。

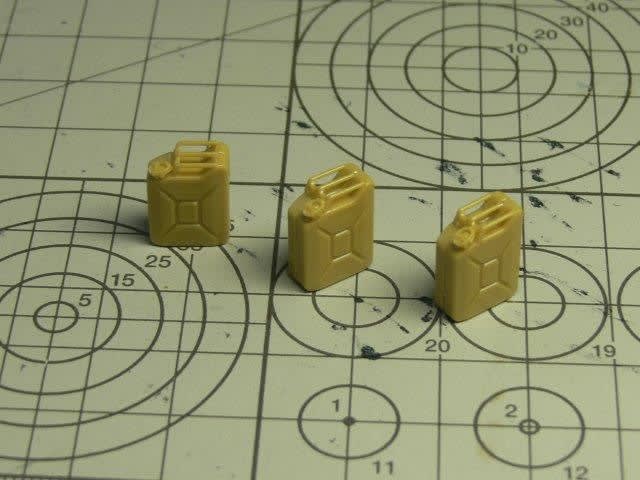

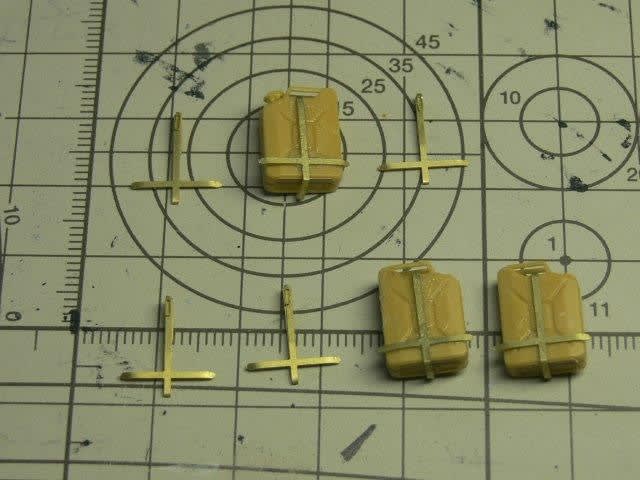

御覧のように、左右の貼り位置が非対称になっているのが劇中車の特徴です。ジェリカンの装備数が左右で異なることによるのでしょうか。

最後につや消しクリアーを薄く吹き付けました。色感もやわらいで落ち着いた雰囲気に仕上がりました。

車体前面のドライバーズハッチ、砲塔上面ハッチ、左側面の起倒式アンテナは可動としています。

以上で、アンツィオ高校チームのP40重戦車が完成しました。製作日数は、2017年6月23日から7月12日までの20日でした。組み立てに16日、塗装に1日、塗装後の組み立てとデカール貼り付けに1日かかりました。

制作後の感想としては、思ったよりも楽に作れた、に尽きます。従来より難易度の高いキットとして挙げられていたキットですが、その難しさの大半は「パーツの合いが悪い」という評価で占められます。その原因としては、金型の疲労もしくはズレによるパーツの不自然な成形が挙げられ、またパーツ自体の歪みや反りも少なからず散見されました。

ですが、このキットが発売された当時は、全てに破綻がなくパーツの合いもしっかりしていた筈です。それを念頭に置いて、パーツの接合部の形状をなるべく旧に復してゆけば良いだろうと判断し、問題のあるパーツを中心に丁寧に下ごしらえを行い、仮組みを重ねて本来の接合状況を復元してゆくことを心がけました。

下ごしらえの作業と言っても難しいものではなく、他のキットでもやっているバリ取り、ヒケ埋め、接合面のカンナがけ、埋まっている溝やモールドの削り出し、等でした。パーツ自体が歪んだり反ったりしているものは、接合時に半分ずつ接着するなどして、パーツに負担がかからないように少しずつ接着すれば事足りました。

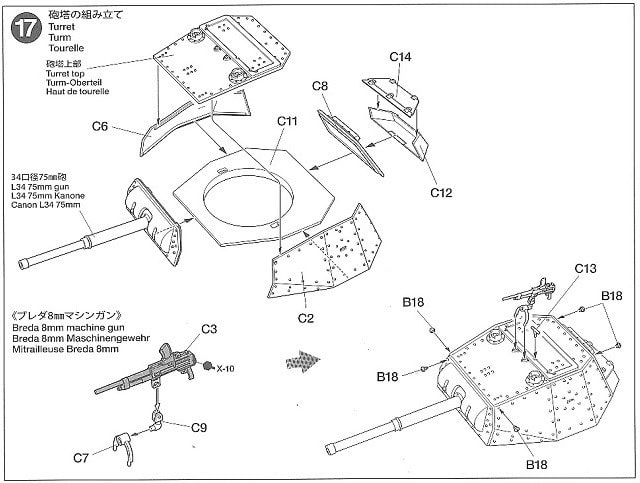

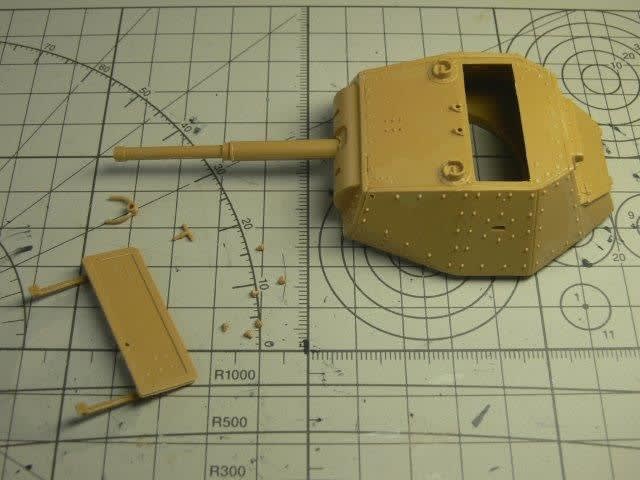

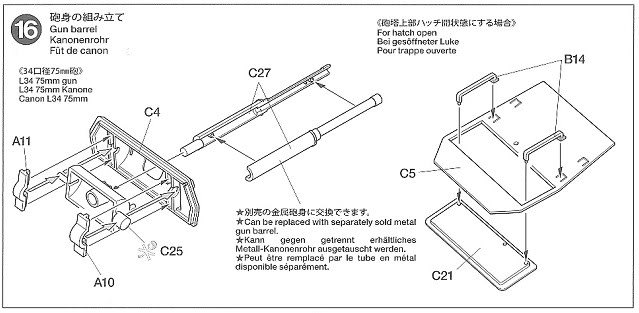

結果として、一番厄介だと言われていた砲塔部分すらも難なく組み上げる事が出来ました。パーツの不自然な成形が多かったのは砲塔部分でしたが、接合面のカンナ掛けや、埋まっている溝やモールドの削り出しを丁寧に施すことにより、組み立て自体は数分もかからず完了しました。パーツの下ごしらえも、要所に絞ってカンナ掛けや削り出しもまとめて施したため、全体所要時間も一時間以内で済みました。

要するに、今回の制作のポイントは、パーツごとの丁寧な下ごしらえであった、と思います。パーツが本来の状態になっていれば、組み立て作業もスムーズにはかどって隙間なくピッタリと組み上がります。

総じて、作業の丁寧さ、地味な根気、の二つがあれば、そんなに難しいキットではない、というのが正直な結論でした。キット本体はイタレリの製品ですが、私自身は以前にサンダース大付属高チームのアリサのM4A1をイタレリキットで作った経験があり、その時も割合に楽に作れましたので、今回のP40も、本来は作りやすいキットだったのだろう、というイメージがありました。

ガルパンのアンツィオ高校チームの車輌は、タミヤキットで再現可能なM41セモヴェンテを除けば、あとは全て海外メーカー製品が適応キットになります。既に公式キットが出ているCV33はブロンコの製品ですし、他に劇中に登場しているAS42型偵察車、508CM型連絡車はいずれもP40と同じイタレリの製品です。

このように、アンツィオ高校チームの5車種のうちの3つまでがイタレリ製品で占められるほか、ガルパン戦車の一部の適応キットにもイタレリ製品がありますので、ガルパンをプラモデルで楽しむ場合には、タミヤ、ドラゴンに続いてイタレリの製品に接する機会が自然と多くなる筈です。

それで、今回のP40をうまく作れるように努力すれば、他のイタレリキットの製作要領もおさえられるのではないか、次のイタレリキットの製作がもっと楽に出来るのではないか、という思いがありました。その気持ちでキットに取り組み、つまらないミスを防ぐべく、必要以上に慎重に丁寧に進めましたが、終わってみると、そんなに慎重にならなくても作れるキットであったことが分かりました。むしろ、これよりも大変なキットは幾らでもありましたから、今回は思ったよりも楽に作れた、と思います。

ですが、楽に作れるほうではありますが、決して初心者向きではないと思います。ある程度ガルパン戦車の製作経験を重ねている方でないと、コツや段取りがつかみにくいのではないか、と拝察いたします。作業の丁寧さ、地味な根気が求められますので、P40への愛情が満ち溢れる時に思い切ってチャレンジするのが良いかもしれません。