Oさんの初の倉吉旅行の締めを打吹山登山とするのは、山登りが趣味のOさんにとって良い選択でした。天気は下り坂でしたが、山全体を歩き回るわけではなく、中腹の長谷寺と越中丸を見れば充分だというOさんの希望もあって、一時間ほどのコンパクトな山歩きとなりました。

上図は、長谷寺参詣道を登るホシノ。(上画像はOさん提供)

この日も参拝客の姿は無く、静寂の中に包まれる境内地の石段でした。

今回は参詣道の途中から右にそれて荒尾志摩家墓所に向かいました。(上画像はOさん提供)

鳥取中部地震で被害を受けたと聞いていたので、どの程度の被害なのかを確認しておきたかったのですが、現地に行ってみて、ちょっと後悔しました。思ったよりも被害がひどかったからです。無残、としかいいようがない状況でした。

倉吉統治の初代、荒尾志摩嵩就の墓碑は基台と碑板の根元が割れて倒壊していました。基壇の羽目板も大きくずれており、一定方向に強い揺れを受けて耐えられずに崩壊した様子が明白でした。最初の揺れで基壇に亀裂が生じ、碑板の根元が横揺れで一瞬浮き上がって外れ、一度基盤に落下して基盤を二つに割ってそのまま後ろに倒れた、という成り行きであったようです。地震の衝撃の強さが改めてうかがえました。

他の墓碑のなかには、基台ごと数十センチもずれたものもあり、その碑板が倒れずにそのまま立っているのが奇跡的でした。

右隣の墓碑は、基壇は比較的耐えていたようで、碑板が差し込み穴から外れて後ろに転倒していました。いずれにしても修復には相当の費用と時間がかかることでしょう。合掌礼拝し、早い修理着手を祈念しました。

墓地から長谷寺庫裏の脇に出て、縁側に出て来客と話しておられた住職に挨拶し、荒尾家墓所の被害と今後の修復事業の在り方などについて少し話をうかがいました。それから本堂へと登りました。(上画像はOさん提供)

本堂は、地震にもよく耐えたようで、目立った破損やズレなどは見当たりませんでした。周囲の石灯籠なども大半がなんとか耐えてくれたようです。

本堂内部からの景色です。紅葉の彩りはまだ保たれていて鮮やかでした。綺麗ですねえ、とOさん。どこでも山の景色は彼にとって心地よいもののようです。

越中丸の石仏群もほとんど倒れてしまっていました。それらを一つ一つ見て確かめるホシノ。(上画像はOさん提供)

しばらく物思いにふけるホシノ。(上画像はOさん提供)

昨日近くまで行った伯耆大山が、曇天の下に霞んで見えました。この景色をOさんも楽しんでいました。おそらく彼は、いつかあの伯耆大山の頂きに向かって登るのでしょう。

倉吉滞在最後の昼食は、幸雅の牛骨ラーメンで締めました。その薄味はOさんには物足りなかったようですが、旨さはストレートに感じたらしく、「毎日食べたいラーメンですね」となかなかの高評価でした。地元住民のなかには、この味を愛して毎日食べにいく方も居ると聞きます。私も、このお店のラーメンが毎日食べたいくらいに好きです。

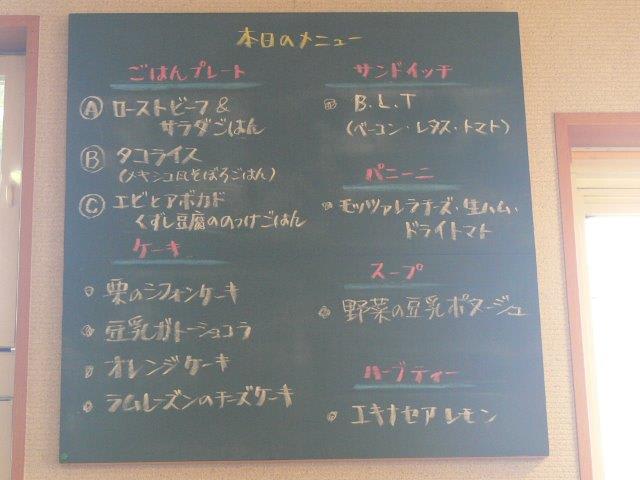

最後に、OさんをJR倉吉駅のバスターミナルまで送りました。そこからの空港バスで鳥取空港へ移動して帰路につく、ということだったからです。その途中で、Oさんが駐機中のひなビタラッピングバスを見つけたので、そちらへ近寄って行って撮影したりしました。

ひなビタラッピングバス自体は、以前にも見たことがありますが、写真を撮ってもらうのは初めてでした。よい記念になったと思います。(上画像はOさん提供)

やがて、Oさんの乗る空港バスがやってきました。乗り込んで席に着き、手を振るOさんでした。そのバスが向こうの建物の角を曲がって見えなくなるまで、ずっと見送りました。

この三日間、大変に楽しく有意義な倉吉周遊の旅を共にしてくれた、ガルパン仲間のOさんに改めて感謝しつつ、降り出した雨の中を車に戻り、一息つきました。色々考えさせられる事、さまざまな発見や感動があったなあ、と一人で笑いつつ、エンジンをかけて駅前ロータリーから抜け出し、一路帰途につきました。

以上にて「「倉野川」の倉吉をゆく シーズン9」のレポートを終わります。これをもって、聖地巡礼コンテンツ比較考察第二弾としての倉吉巡礼は完了とします。残る1シーズンは自身の興味対象への調査活動にあてることになりますが、時期は未定です。

そして、聖地巡礼コンテンツ比較考察は第三弾に移行、新たなる地にステージを移してゆく予定です。

なお、今回の旅に関しては、Oさんが自身のブログにてより詳細に、より感慨を込めて楽しく綴っておられますので、どうぞ御覧下さい。こちらです。