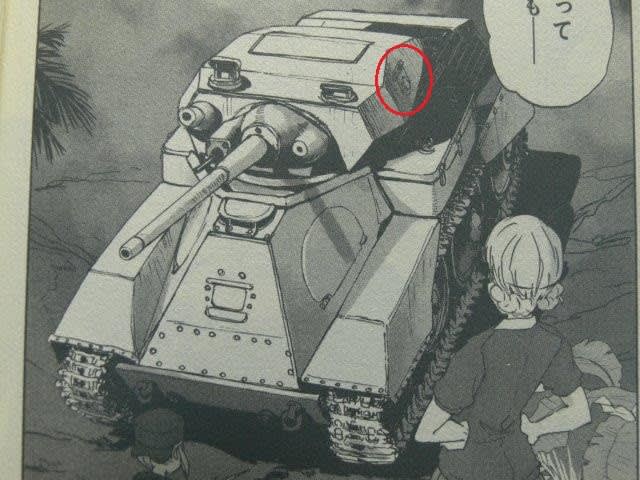

ガルパンコミック「リボンの武者」において、サンダース大付属高校チーム選抜のアリサ率いるフライング・タンカースは試合のたびに車輌を変更している、唯一のチームです。アリサ自身は、はじめはM22ローカスト、次にM1戦闘車(厳密にはT7戦闘車)、そして対大洗戦において上図のM3スチュアートに搭乗しています。

アリサがこの軽戦車にて「強襲戦車競技連合」チームに参戦したため、「強襲戦車競技連合」チーム10輌を製作再現するにあたって、ボンプル高校チームの追加車輌3輌と併せて作ることにしましたが、この車輌のキットは既に数年前に息抜きでタミヤ製品をサラッと組んだものが手元にありました。

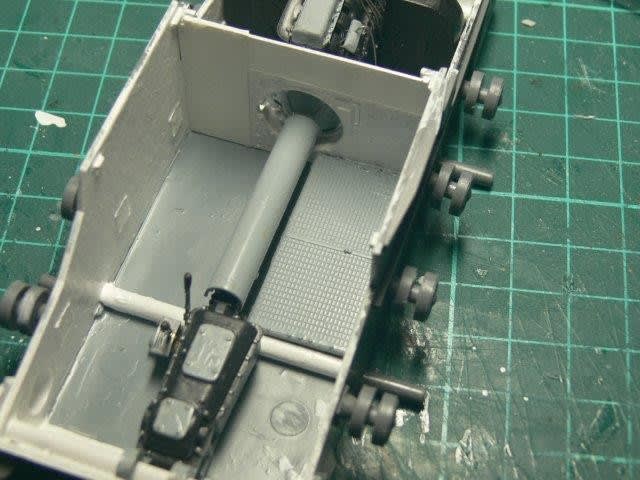

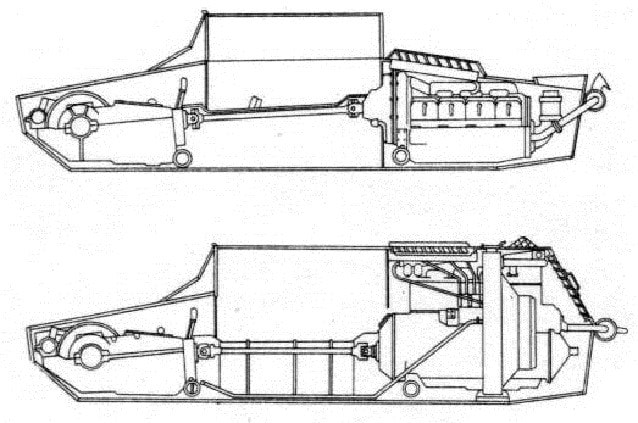

そして、作中車はとくにガルパン独自の仕様には描かれておらず、タミヤかアカデミーのキットをそのまま組んだ状態と変わるところがないように見えます。それで、手元にあったM3スチュアートのキットをそのまま生かすことにして、まだ未塗装であったのを塗装しました。カラーはサンダース大付属高校チームの標準色に合わせました。

さらに、上図のように車体側面に校章マークも見えますので、モデルカステンのガルパンデカールセットから適当なサイズのものを使用しました。

かくして仕上がりました、M3スチュアートです。機銃および履帯は28番の黒鉄色、前照灯は8番のシルバー、転輪のゴム部分はポスカ黒で塗りました。

左斜め後ろからの図です。大きな誘導輪が目立ちます。

右斜め前からの図です。

側面観です。

右斜め後ろからの図です。

以上で、サンダース大付属高校チーム選抜、フライング・タンカースのM3スチュアートが完成しました。キット本体は数年前に息抜きに素組みで作って、そのまま長らく保管していましたので、正確な製作記録がありません。

なので、2020年12月2日に車体色を塗装し、2021年4月6日に履帯や転輪や各所の塗装を行なって完成させたことのみをここに明記しておきます。ガルパン仕様への改造は、作中車に変更点が見えないので実施しませんでした。私のガルパン車輌製作においては、おそらく唯一のストレート組み作品である筈です。