2016年9月24日は、秋の暦を数えてもなお暑さが残る一日でした。鳥取市に住んでいた頃からの知己であるKさんと倉吉の主な中世戦国期の歴史スポットを訪ねました。事前に電話連絡して、倉吉の中世戦国期の大体の輪郭をなぞってみる、と話したところ、それならば自分も大いに関心があるので連れていってくれ、と言われ、十数年ぶりの再会も果たすことになりました。

朝早く家を出て二時間余りのドライブの後、いつものように関金から進んで小鴨川沿いに打吹山を見ました。遠くから見た方が、山容の輪郭がよく分かるので、林間に残る広大な城郭遺跡の規模も容易にイメージ出来ます。しかし、実際に探査するとなると相当の登山を必要とし、道無き道を進む場合も少なくありません。

それで今回は、トレッキングシューズや長袖シャツや軍手やコンパス、地図などの装備も持参しました。

合流地点は、倉吉市和田の定光寺と決めてありました。その参拝駐車場に着くと、Kさんが既に来ていて、懐かしい笑顔を近づけてきました。自然と双方の右手が伸びて、固い握手になりました。

「伯耆守、紅葉の室生寺以来やな。あれは平成12年の11月やったか」

「もうそんな昔のことになるか・・・。お互いちょっと老けたかな、因幡侍従」

「そうやね。気持ちはまだ若いんだがね。残念ながら、体の方は年齢相応やね」

そう苦笑した相手は、足元もしっかり固めたハイカー姿でした。

「こんなんでええのか。僕は城跡巡りというのは初めてなんでな・・・」

「充分や。あとは体力と気構えの問題やな」

「今日は、城跡が二ヶ所と寺が二ヶ所、と聞いたがここから始まるのか」

「うん」

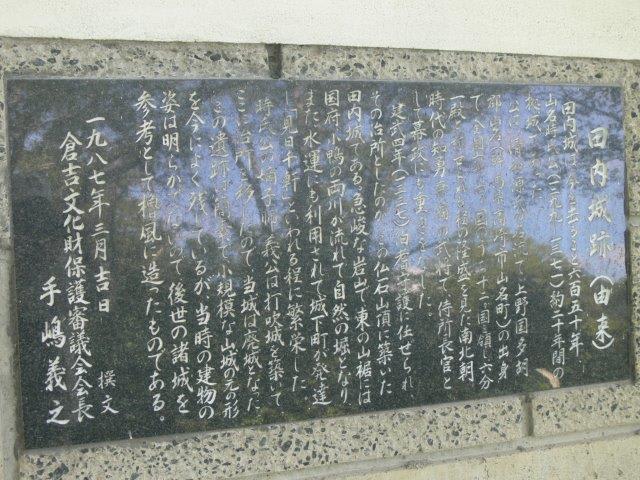

定光寺は、中世戦国期の伯耆に関わりがあった山名氏および出雲尼子氏に関する歴史資料を幾つか伝えることで知られます。20年前に倉吉へ毎週遊びに行った時期に、この寺の古文書類も見せていただいたことがありますので、今回は上図の案内板を読むにとどめておきました。

Kさんは鳥取県の古代史に詳しく、20年前にともに郷土研究団体「因伯古代寺院研究会」に参加して県内の古代遺跡や古墳や寺院遺跡の大部分を巡った仲ですが、中世戦国期の歴史に関しては殆ど知らないということなので、質問も少なくありませんでした。

「尼子氏ってのは、伯耆に侵入してきて、こういう寺をおさえて支配の拠点にしたということかね」

「侵入というより、地域支配の単位が少しずつ出雲から伯耆に拡大していった結果やな。出雲から周囲の勢力に接して和するか、戦うかのいずれになるわけやが、尼子氏が発展拡大してた時期の伯耆は支配構造もガタガタで在地勢力はバラバラ、国としてもまとまってなかったから、和するとか戦うとか以前の問題やったらしい」

「ふーん」

「守護職の山名氏は名ばかりで権威はガタ落ち、おまけに内紛ばかり繰り返して話にならない。守護代は南条や小鴨が担ったが結束も団結も何もあったものでない。下らない内輪もめを続ける山名に反抗してそれぞれの本拠に戻ってしまうような事態や」

「そんなら、伯耆は政治的にはほとんど空白地帯、ということになるんやね」

「そう。実態としてはほとんど空白。尼子も力攻めで伯耆に入ったんじゃなくて、近隣の中小の勢力を少しずつ支配下に入れていって、寺社には保護を与える形で、地域支配の単位を確保していった、という感じで空白を埋めていった、と理解してもそんなに間違いじゃない」

「当時の寺ってのは、地域の支配に大きな影響があったのかね?」

「大きいどころか、地域の住民の信仰の要だし、精神的な拠りどころやったから、どこでも新興勢力は寺社を保護するんや。そうすることで新しい支配者が地域に対して寛容であることをアピール出来る。寺社は同時に地域の自治システムの拠点も兼ねてたから、村々での集まりとか祭事とか儀式もみんな寺社でやってる。地域コミュニティの中核やね。そういうのが大きくなると武力も持つし、政治的にも経済的にも相当の影響力を持つ。だから尼子氏が伯耆に進んだときに定光寺のような地域の要の寺を保護したというのは、政治的には正しいんや。合戦とか軍事作戦やって力ずくで押さえつけるよりも、寺社を味方に引き入れてその地域住民をみんな懐柔してしまったほうが手っ取り早い」

「なるほど・・・、すると、寺や神社が攻撃されて焼かれたりするケースというのは、あくまで抵抗したからか」

「そういうこと」

定光寺の伽藍堂宇は江戸期の再整備状況をほぼ伝えているようで、それ以前の中世戦国期からの法灯が連綿と続いていたことを伺わせます。当地においては守護職山名氏の保護を受け、隣国尼子氏の進出に際しても庇護を受けているのですから、よっぽどの事情が無い限り、寺の構えや歴史は保たれることになります。ただ、木造建築の耐用年数が短いため、財力に応じて定期的に修理や建て替えが行われます。結果的に、古い時期の建物はあまり残らなくなります。

逆に言うと、古い時期の建物が残っている寺社というのは、かつては資金不足で修理や建て替えがままならなかったところが多いです。いまは有名になって、多くの古建築を有している奈良の古寺のほとんどがそうでした。

山号は金地福山、創建は鎌倉初期の建久年間(1190~1198)で、開山は当時の伯耆・出雲両国の守護職を担った佐々木高綱と伝わります。初めは律宗に属しましたが、明徳三年(1392)に守護代の南条貞宗がその次男で僧籍にあった機堂長応禅師を招き曹洞宗寺院として中興させています。以後、南条氏、尼子氏、山名氏の庇護を受けました。

江戸期には鳥取藩から久米、河村、八橋の三郡の筆頭寺院に任じられて同地域の寺院を統括しています。この三郡統括は、おそらく中世戦国期以来の寺格を鳥取藩が追認したものとみられ、鎌倉期の創建以来ずっと定光寺が伯耆国の中で重要な位置を占めていたことを伺わせます。

K氏は、私の説明を聞きつつ「要するに、この寺は伯耆国随一の名刹というわけやな。これに匹敵するような重要な寺は他にあったのかね」と尋ねてきました。私はこう応えました。

「伯耆国はもともと大山信仰の範囲内にあるから、天台宗大山寺の影響が平安時代から濃い筈。中世期に伯耆の中心が古代以来の国府から東に移った頃に新規勢力の武家政権が新たに拠点寺院を作る必要が出てきて、それで佐々木高綱が定光寺を置いたんやと思う。古代以来の天台宗大山寺に対する武家勢力サイドの寺院だから、同じ武家である山名や尼子や南条がバックアップするのは当たり前なんや」

「なるほど」

「あと、伯耆は神社勢力のほうがかなり強かったらしい。倉吉の神社はみんな一宮の倭文(しどり)神社の系列やったみたいやし、そっちには真言系の信仰も混ざってたらしいから、どっちかというと都の京都との繋がりもあったんやないかと思う」

「ああ、そういえば因幡一宮の宇倍(うべ)神社もそうやな・・・」

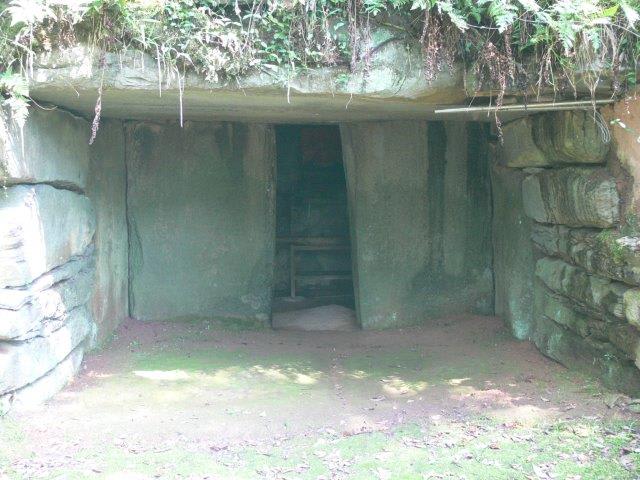

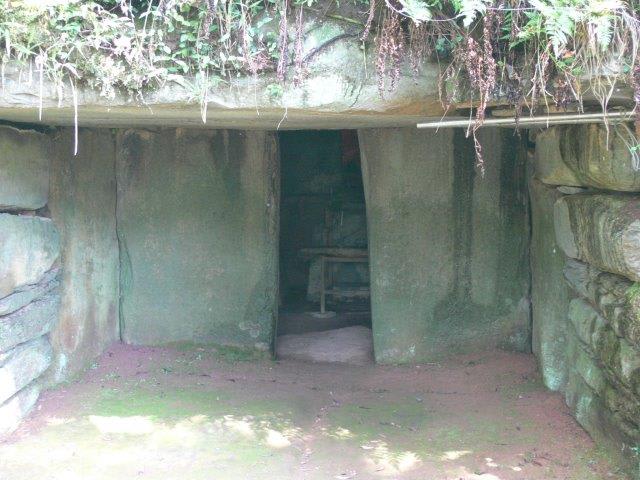

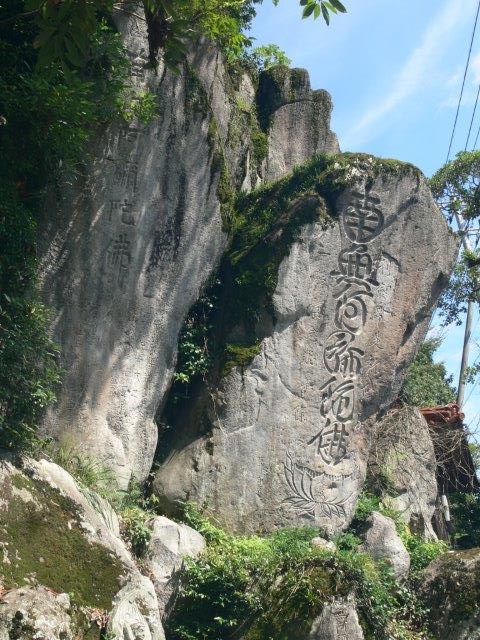

山門の両袖には天然の大木が据えられ、それぞれに阿吽の憤怒形の顔が彫りこまれて仁王像の存在を示しています。倉吉には仏師や彫刻家の方が多くいらっしゃるので、そのいずれかが手がけられたものでしょう。

顔だけでも充分な気迫に満ちています。参拝者の視点に近い高さであるため、仁王像の降魔の呪力が異様な緊迫感をともなって迫ってきます。

本堂は近年の建て替えになるもののようです。一礼したのみですぐに脇に退き、伽藍域左手の墓地に向かいました。

墓地は左側の丘裾に長く広がって、現在の霊苑エリアも拡張されていますが、古来の墓地は本堂の左裏手に位置し、丘上の小堂への長い参道石段が墓地への参拝道も兼ねています。

その一角に、南条氏歴代の墓所があります。寺が戦国期に南条氏の菩提寺とされていた関係で、戦国期に活躍した三代の墓は、本拠羽衣石ではなくてこちらにあります。元続、元秋、元忠の三人がここに葬られています。

三基の宝篋印塔は、左から元続、元忠、元秋の墓碑とされます。真ん中の元忠の宝篋印塔が最も新しく、基礎が両脇の基台にまたがっているので、もとは元続、元秋の墓碑が並んでいたところへ後から追加されたものと分かります。

南条氏は南北朝期からの系譜が知られて歴代に多くの名前が知られますが、この墓所に眠る三人は、戦国期後半に活躍しており、系図の上ではごく一部にあたります。元続と元秋は兄弟で、元忠は元続の嫡男にあたります。戦国期の南条氏は元忠が大阪陣にて自刃したことによって終焉を迎えるので、戦国期南条氏の最後の光芒を放った人々、と表現することも出来るでしょう。

ここに眠る人々は、南条氏を伯耆国の南条氏たらしめた歴々とも言えます。長く山名氏や尼子氏の下にあり、戦国期には毛利氏の圧迫を受けた伯耆国を、守護代職の伝統と面目とにかけて回復自立せしめんと初めて立ち上がったのが、南条元続でした。

南条元続は、父宗勝の親毛利の信条にも訣別し、毛利方の勧誘と圧力とを振り切って織田信長方に好を通じました。そうして反毛利の旗色を鮮明にし、伯耆国の在地勢力に檄をとばして伯耆国人衆の同盟を模索したのでした。

これを支えた弟の南条元秋も各地を転戦し、毛利吉川の大軍を長瀬川に迎え撃って重傷を負い、亡くなりました。家臣津村長門がその亡骸を抱えて白石城より敵中を突破し、本拠羽衣石に仮埋葬しましたが、後に定光寺へ改装されたということです。

南条元秋亡き後は、もう一人の弟で小鴨氏を継いだ南条元清が岩倉城に在って毛利方の猛攻に耐え、これも伯耆国回復に執念を燃やして激闘を重ねました。兄の元続が病を得て斃れた後は、元忠の後見人となって必死で南条氏を支えました。

南条元忠は豊臣政権下の武将として成長、関ヶ原戦では西軍に属して伏見城・大津城を攻めましたが、結果的に西軍が敗れたため浪人となりました。それで反徳川の立場にあり、大坂冬の陣では、旧臣とともに大坂に入城しました。しかし、東軍の藤堂高虎の誘いを受け、伯耆一国を条件に東軍に転じようとするも見破られ、城内千畳敷で切腹させられました。これにより、父元続や叔父元秋らが願った伯耆国回復、南条氏存続の夢はともに経たれてしまいました。

元忠の遺骸は、小姓の佐々木吉高によって持ち帰られ、後に定光寺に葬られました。

このように見ていくと、本当に伯耆国のために戦ってくれた在地の武家は、南条氏のこの三人だけだったのだな、と思わざるを得ません。彼等こそ、伯耆国もののふの鑑であり華であったのではないか、と改めて思いつつ、Kさんと並んで合掌礼拝し、用意した清酒と花束を捧げました。

かつて伯耆国の戦雲を見上げて涙と血潮にまみれた歴戦の勇者たちも、いまは遠くに大山の峰を見守りながら静かに眠っています。

その志と事蹟は、江戸期鳥取藩の時期には割合に正しく理解されたようで、歴史を学ぶ藩士たちの墓参が少なからずあったと伝えられます。そのなかに、倉吉を任された家老荒尾志摩こと主計(かずえ)嵩就(たかなり)の姿があったという伝承は、倉吉の歴史においてはもっと顧みられていいのではないか、と思います。 (続く)