2017年9月9、10日の二日間、ガルパン以来の仲間であるナガシマさんと京都および豊郷の「けいおん」聖地巡礼を楽しみました。3月に豊郷で同道して以来半年振り、二度目の巡礼行動でした。

ナガシマさんとは、2014年1月にガルパンファン同士として交流が始まって以来、大洗でも三度同道しています。今年になってから先方が急激にけいおんファンになっていったため、それに合わせるような感じで巡礼先も「けいおん」関連に転じる流れになりました。私自身も、ガルパンに出会う前は「けいおん」ファンの一人でしたから、ナガシマさんの熱狂ぶりに付き合うのに何の違和感もありませんでした。

前回は豊郷でのみ同道、その翌日にナガシマさんが京都での半日巡礼を行っています。本来は翌日も私が案内すべきでしたが、どうしても休みが取れず、ナガシマさんを一人で行かせる結果になってしまいました。大変に申し訳無いことをした、と今でも思っているぐらいですので、今回はきっちり二日間の休みを合わせて案内に徹し、これまで私が回ってきた聖地コースを、ナガシマさんに満喫していただこうと決めました。もちろん、綿密なスケジュールも事前に作成して送っておきました。

今回、ナガシマさんは夜行バスを利用して早朝の5時35分に京都駅に着く予定でした。最初はそれを八条口バスターミナルで出迎えようと考えたのですが、前日の夜に模型サークルの定期会合が四条河原町であって遅くまで食べて飲んでいたため、西大路の下宿に帰るよりも、そのまま至近の祇園四条のカプセルホテルに泊まる方法を選びました。

このカプセルホテルとは、これまでに仕事でも観光でもよく利用している祇園四条の「ルーマプラザ」です。平日の最安料金が朝食付きで3700円と大変にお得な上、「けいおん」聖地へのアクセスも抜群に良いため、巡礼のベースキャンプとしても利用出来ます。

さて、9日の朝は5時半前に起きました。ゆったりしたカプセルルーム内で着替えていると、ナガシマさんからのメールがあり、夜行バスが予定より早く着いたので既に地下鉄に乗って移動中、とのことでした。予定では6時14分に地下鉄東西線の「三条京阪」駅で合流することになっていましたが、それが10分以上早まった形でした。

ですが、祇園四条のカプセルホテルに泊まったことが効を奏しました。すぐに出て近くの京阪の「祇園四条」駅へ急ぎました。

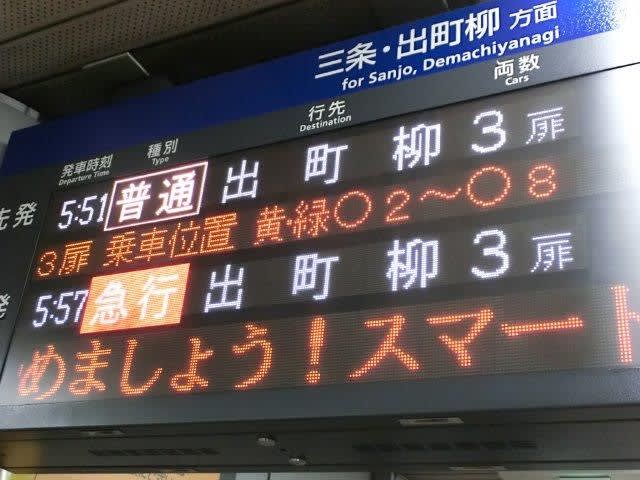

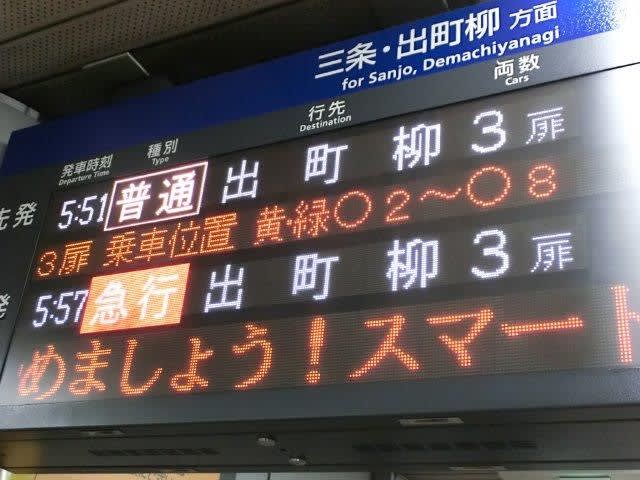

京阪の5時51分発の出町柳行きに乗り、「三条」駅で地下鉄東西線に乗り換え、「三条京阪」駅のホームに行くと、ナガシマさんが待っていました。時刻は6時2分でしたので、ホテルからの移動時間は20分足らずでした。

ナガシマさんと挨拶して半年ぶりの再会を喜び合い、すぐにやってきた列車に乗りました。ナガシマさんは夜行バスの疲れも見せず、むしろ「けいおん」聖地巡礼に来たことが大変に嬉しくてならない様子でした。ガルパン大洗でも見せたことのない笑顔とテンションを最初から示してきました。なにか、圧倒されるような思いにかられました。

二つ目の「蹴上」駅で降り、最初のスポットである南禅寺水路閣を目指しました。

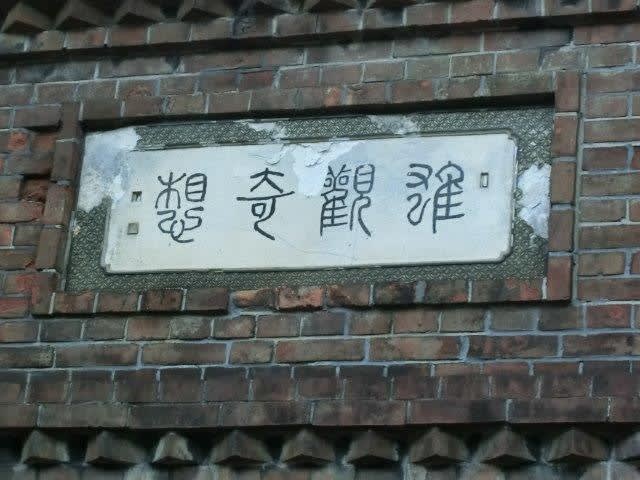

途中には、南禅寺付近の観光名所のひとつ、蹴上インクライン跡の下の「ねじりまんぽ」と呼ばれる煉瓦造りの歩道トンネルがあります。「まんぽ」とはトンネルのことを指す方言で、強度および耐久度を保つためにレンガを捻じるような形に積み上げる技法にて作られたものを「ねじりまんぽ」と称します。

この種のトンネルは、明治から大正期に欧米より導入した技法で構築されており、いまも近畿地方を中心に約30ヶ所の遺構が伝わっています。京都では、他に乙訓郡大山崎町に点在する例が知られています。

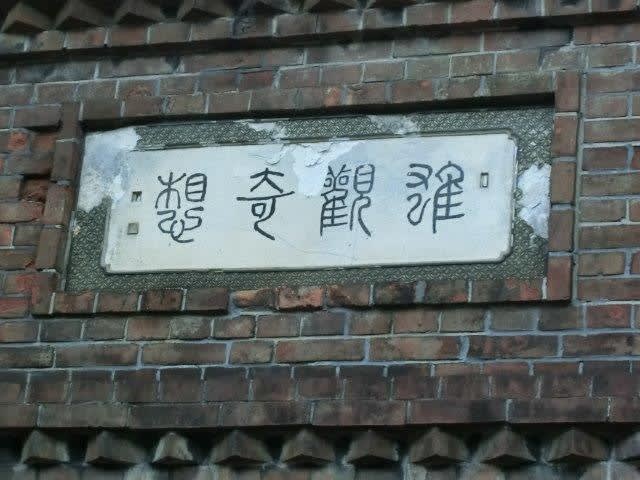

上部には扁額がかかっています。三条通側のこちらには篆書体で「雄観奇想」と書かれます。意味は「優れた眺めと思いもよらない考え」です。

江戸期までは、琵琶湖の水を産業用に使用すべく京都まで引く、という発想はあったものの技術的には不可能で、夢物語にしか過ぎませんでした。それを、明治期に欧米の新技術を生かして実現させようと、当時の京都府知事北垣国道が動き、実際の推進役には技師の田辺朔郎があたり、五年がかりで琵琶湖疏水事業を成し遂げました。

完成当時、疎水はその雄大な構えが「雄観」と称えられました。これを実現させようという「奇想」も人々の絶賛を浴びました。それに因んでの、扁額の「雄観奇想」であるわけです。

ちなみに、反対側の南禅寺側にも扁額があり、そちらは「陽気発處」と書かれます。朱子の「陽気発する処、金石また透る、精神一到 何事も成さざらん」の一節を要約した語句です。疎水貫通の難事業に立ち向かった人々の労苦と心意気を称えた言葉ですが、残念なことに現在では文字の大部分が剥がれ落ちてしまっています。

「ねじりまんぽ」を見るナガシマさん。こうした近代産業遺産にも興味があるそうです。

「ねじりまんぽ」の上に登りました。一帯は、「蹴上インクライン」の名で国史跡に指定されています。琵琶湖側から山中をぬってきた水路は、東山蹴上で高低差のある京都側の船着き場まで台車に載せて船を上下させる線路につながります。琵琶湖疏水の急斜面は、高低差が約36メートルにもなるので、そのまま船を運航することは不可能です。そこで、斜面上に傾斜鉄道を敷設し、台車に船を載せて上下させる方法が採られました。

線路の全長は582メートル、現存する世界最長の傾斜鉄道跡として有名です。またレール幅も上図のように広く、2133ミリを測ります。新幹線のレール幅は1435ミリですので、それよりも広い、国内では最大幅の線路です。

疎水は今も機能しており、付近の施設や宅地などに一部の流水が供給されているそうです。近くの宅地で工事をやっており、疎水の水を一時的に外の排水路へ逃がしているのを見ました。一部の水でもなかなかの勢いがあり、疎水全体の水量の膨大さがうかがえます。

それを、珍しそうにスマホで撮るナガシマさん。奥には、通ってきたばかりの「ねじりまんぽ」が見えます。

南禅寺水路閣に着きました。1期のオープニングに登場する有名なスポットです。

ここでの見学は数分もかかりませんでしたが、その前に南禅寺の三門の建物を、最近に社寺建築に興味を持ち出したナガシマさんに問われるままに説明していたので、結果として南禅寺には一時間余りも滞在することになりました。

ナガシマさん、今後は京都や奈良の古社寺の建築にハマってゆくのでしょうか・・・?

水路閣を見た後も、南禅寺伽藍の諸堂の建築様式などについて、色々とナガシマさんに説明していましたが、それ以上に私にも学ぶ事が沢山ありました。古建築が教えてくれる情報は、とても多いのです。

上図は、三門の袖空間を目測したりしているホシノです。門や堂の袖部分は平面寸法が詰まっているのが普通ですが、その詰まり具合が少ないほど、格式が高い建築であるそうです。寺によっては、金剛力士像などを安置する場合があり、その空間はあまり詰まりません。南禅寺三門の場合は、尊像を安置しませんので、脇空間を詰めても問題がありません。

空間を詰めますと、柱間も縮まりますが、建物の強度が増しますので、わざと両側の袖空間を縮める事例は少なくありませんでした。古代までの建築が脆弱だったのは、両側の袖空間を縮めなかったからだ、という説も聞いたことがあります。

(上図はナガシマさん撮影)

南禅寺を出て「南禅寺・永観堂道」バス停より、市バス5系統で岡崎公園まで移動しました。あらかじめ市バスの一日乗車カードをナガシマさんに渡して、これは裏に日付が打刻されるので記念になりますよ、と説明しておきました。この日は最低でも5回はバスに乗る予定でしたので、市バス一日乗車カード500円は必須でした。

「岡崎公園美術館・平安神宮前」バス停で降りて、すぐ西側にある京都府立図書館に行きました。

この東側の創建当時のファサード部分が、2期番外編(第27話)「計画!」に出てきます。これを見た後、北側の児童公園エリアも見ました。平沢唯たちが護身術の練習や英語の練習をしていた場所ですが、現在は一部の遊具の場所などが変更されています。

見物後は、バス停「岡崎公園美術館・平安神宮前」バス停に向かい、ちょうどやってきた5系統のバスに飛び乗りました。

「北白川別当町」バス停で降りて、白川通エリアの聖地スポット群の南端に位置する、上図の「RAG」を最初に見ました。2期第17話「部室がない!」に登場した貸スタジオのモデルです。その北の「コーポ川」の角も見ました。劇中で山中さわ子先生の車が停車した場所です。

それから向かいのスーパー「フレスコ」も紹介しておきました。2期番外編(第27話)「計画!」で中野梓が真鍋和や平沢憂と出会った本屋の元ネタです。

それぞれのスポットで、至福の表情になってスマホを操るナガシマさんでした。半ば恍惚の気味すら漂うその有様は、いかにも熱烈な「けいおん」ファンの典型例、といった感じでした。

私は2009年からのテレビ放送をリアルタイムで見てきたファンの一人ですが、ブーム全盛期の凄まじい人気振りにもあまり熱中することなく、淡々と一番くじのミニフィギュアを中心に集めてローソンに通っていた程度でした。埼玉アリーナやUFJのイベントにも、誘われなかったら行っていなかったと思います。京阪電鉄のラッピング列車も三度ほど見かけましたが、ああけいおんか、と思ったにとどまっています。

なので、今回のナガシマさんの大変な喜びよう、幸福感溢れる表情や仕草に、「これはホンモノやなあ」と感心してしまいました。以前にガルパンファンであった事自体が不思議に思われるくらいです。

そのうち、ガルパンと同じように、けいおんもアッサリと忘れ去ってしまうのだろうと思っていましたが、その予測はどうやら外れそうな気配でした。 (続く)