角倉稲荷神社から長慶天皇陵の西側の道に戻り、瀬戸川に沿って北へ進みました。瀬戸川はいまではコンクリート水路のようになっていますが、かつては芹川と呼ばれ、中世戦国期には嵯峨地域の中心街の東の外濠のような役目を果たしていました。

前方に、瀬戸川に架かる石橋が見えてきました。龍門橋といいます。中世戦国期の嵯峨は、京都における有数の宗教的都市として相当の賑わいをなしましたが、その総門にあたるのがこの橋でした。本来は天龍寺参道の総門にあたり、かつては「天下龍門」と名付けられた門が建てられ、天龍寺境内地を中心に町並みが形成されて宗教都市の形態に発展したため、都市の総門ともなりました。

現在の龍門橋です。近代に車道化にともなって拡張されて架け直されています。中世戦国期には板橋であったようですが、位置はほとんど変わっていません。

したがって、龍門橋から西へ続くこの道が、天龍寺参詣道であるわけです。この道は中世戦国期より「造路(つくりみち)」と呼ばれ、中世都市嵯峨の東西の主軸路として機能しました。

いまでも観光エリアの主要ルートして使われており、JR嵯峨嵐山駅と嵐電嵐山駅とを結ぶ連絡路にもなっています。JR嵯峨嵐山駅で降りた観光客の数割は、この道を歩いて渡月橋へと向かいます。

なお、この道はアニメ「けいおん!」に登場する聖地ルートの一つでもあるので、この道を行き来したアニメファンも少なくない筈です。

龍門橋から東を見ました。現在は上図のように東へ真っ直ぐに道路が延びていますが、これは近代のが市街地化にともなう道路の新設によるもので、中世戦国期には左右に分かれて三叉路となっていました。

古絵図などを見ますと「天下龍門」の前は広場になっていて、そこから北は中御門大路へと繋がり、南は三条大路へと繋がっていた様子が知られます。

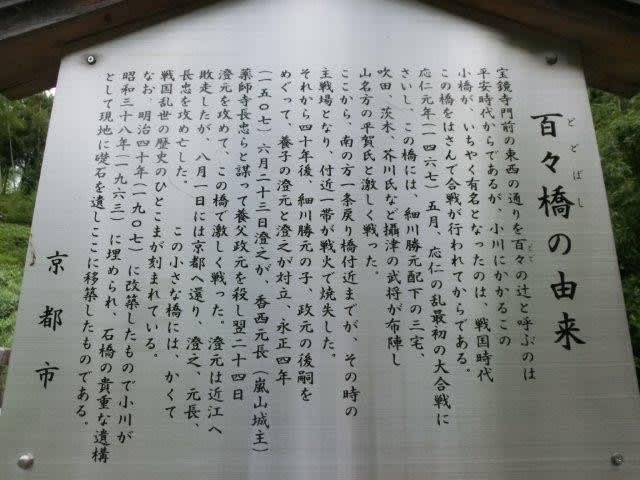

龍門橋の傍らに立つ案内板です。別名の「歌詰橋」に絡めての由緒が記されています。ですが、中世戦国期の都市嵯峨の総門であったことは示されておらず、歴史的に最も重要であった状況への視点が抜け落ちています。京都の観光案内板はこのレベルの記述内容が一般的ですから、現地へ行っても歴史の真相を把握することが難しいです。

この日も観光客が多かったようです。まだコロナ流行が無かった頃ですから、マスク姿は一人も居ません。

「造路」を西へ歩きました。いまでは市道135号線嵯峨天竜寺線と呼ばれていますが、なんとも味気ない名称です。歴史的通称である「造路」をそのまま正式名称にしたほうが良かっただろう、と思います。

そういえば、中世都市嵯の東西路「造路」と天龍寺門前で直交する南北の主軸路は、かつては「朱雀大路」または「出釈迦大路」と呼ばれたのですが、現在は長辻通と呼ばれています。中心街路の名前すら変わっていますから、中世都市嵯峨のイメージがなかなか掴みにくいとされるのも当然でしょう。 (続く)