先日、鎌倉の鶴岡八幡宮から杉本寺まで歩いていく途中で面白いなまえの橋を見つけた。下の写真を見て欲しい。

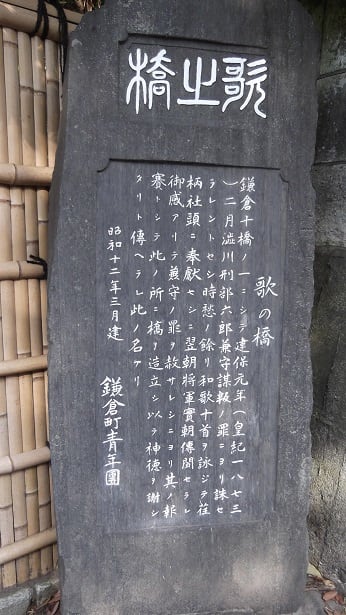

「歌の橋」とある。なんの変哲もない橋だがなかなか優雅な名前の橋である。私はてっきり「歌」を唱歌のことだと思い、この近くに音楽関係の学校でもあったのだろうかと思ったのだが、このそばに立っている碑の由緒書きによればどうやらそれは和歌のことらしい。

「渋川刑部兼守謀殺の罪により誅せられんとせし時悲の餘り和歌十首を詠じて荏柄社頭に奉献せしに翌朝将軍実朝伝聞せられ御感ありて兼守の罪を赦されしによりその報賽として此の所に橋を造立し以て神徳を謝したりと伝えられこの名あり」とある。

インターネットで調べたところ、この「謀殺の罪」というのは、頼家の子である千寿丸を鎌倉殿に擁立しようとした謀反「泉親衡の乱」に渋川兼守が加担していたということらしい。それで死罪を宣告された兼守がその悲しみを和歌にしたためて荏柄天神に奉納したところ、たまたま荏柄天神に参篭していた工藤祐高という御家人が その和歌を持ち帰り将軍実朝に見せたところ、実朝は大いに感動して兼盛を無罪放免とした。兼盛はその恩赦に感謝して荏柄天神参道近くの二階堂川の橋を架けたというわけである。

工藤祐高がその和歌を持ち帰ったのが処刑の前日であるとか、ちょっとできすぎのようだし、当時の常識からすればそもそも和歌に感動したから無罪なんていうことはあり得ないような気がする。自分にとって都合の悪いものはたとえ親兄弟でも排除する、というのが鎌倉武士の流儀であり、実際に源頼朝や北条義時はそのように身を処してきたわけである。それにそれほどのいわくのある和歌の内容というものが伝わっていない。歴史上の本当の事情というものはなかなか分からないものである。

実のところはどうであれ、おそらくそれに類した話はあったのかも知れない。このような話が現代にまで伝わっているのは、やはり源実朝が中世を代表する歌人であったことと武士としては特異とも言えるほど優しい性格であったということではなかろうか。少なくとも源頼朝や北条義時にはこのようなエピソードは生まれようがないような気がする。

実朝という人はとても気の毒な人のように思う。兄の頼家が征夷大将軍であり続けていれば、もしかしたら和歌の道に没頭して趣味人として生きる道もあったかもしれない。ところが北条氏の都合で頼家は謀殺されてしまい、自分が征夷大将軍に祭り上げられてしまう。自分の意志で将軍になったわけでもないのだから、傀儡に徹すれば平穏な日々を送ることも出来たはずである。ところが折に触れて将軍としての主体性を発揮したくなるのだが、義時に対抗して立ち回るだけの政治的センスもない。所詮ぼんぼんななのだ。

実朝の政治的センスのなさは育王山を参拝するための渡宋計画に如実に現れている。膨大な費用と労力をつぎ込んだ渡宋船は結局材木座海岸で朽ち果てた。巨大な船が遠浅の浜から出航しようという計画に無理があることを誰も気がつかなかったのだろうか? 鎌倉武士が航海上の知識にいかに疎いとはいえ、もし幕府がこの計画に本気であったらこんなことはあり得ない。はじめから実朝が宋に渡ることなどできるはずもなかったのである。宋に渡るとなると少なくとも何か月もかかる。もしかしたら何年もかかるかも知れないと言うか帰って来れる保証がそもそもない。お飾りとはいえ実朝は征夷大将軍である。そして鎌倉政権による政令には実朝の花押が必要である。長期に鎌倉を留守にすることが実朝には許されるはずがないのである。義時には初めから実朝の渡宋を許すつもりなどなかったのである。そんな理屈も分からない、やはり実朝は武家の棟梁としての器ではなかった。

初めから実現性のない渡宋計画を義時はなぜやめさせようとしなかったのだろう。頭ごなしに止めさせるにはやはり頼朝の血ということが重かった。鎌倉にはまだ頼朝に恩顧を感じる御家人が多かったはずである。義時は、膨大な費用と労力が無駄になることを分かっていながら、半ば苦々しく思いそして半ば冷笑しながら実朝の計画を見つめていたのだろう。

すでにこのとき、中途半端な主体性を発揮する実朝を疎ましく思い出したのかも知れない。そのように考えると、公暁による実朝暗殺も非常に腑に落ちる。実朝がただ死んだだけでは、公暁が次の鎌倉殿になってしまい、その後見人である三浦が北条にとってかわる可能性がある。公暁が実朝を殺せば頼朝直系の男子はいなくなって、義時にとっては好都合である。あとは京都から親王を呼び寄せれば、純然たるお飾りの征夷大将軍に祭り上げることが出来る。そうなれば執権としての義時の立場は盤石のものとなる。そして、事実そうなったのである。

実朝に政治的センスは無かったが、歌人でもある彼は感受性の高い人である。渡宋計画に情熱を燃やしながら、周囲の冷淡さを感じてもいたのではないだろうかと私は想像する。おそらくそのような種類の不安や焦燥を彼は将軍になったときから感じていたのではないかと思う。だからこそ彼は仏舎利信仰に傾倒し渡宋計画に懸けなければならなかったのだろう。渡宋計画が幻に終わった時、義時は実朝に何と言ったのだろうか? それ見た事かと言ったような気もするし、言わなかったような気もする。ともかく、義時から見れば、渡宋計画は実朝の一人芝居の喜劇であった。