まもなく喜寿を迎える私を、お茶事で祝ってくださいました。

「先生の喜寿のお祝いのお茶事をします。」

そんな計画を伝えられたのが半年前。

それから日取りが決まり、場所が決まり。

ご招待状が届き、お返事をしたため、

どのようなお席になるのかしらと心待ちに過ごし。

嬉しい当日となりました。

「師匠冥利につきますね。」とうらやましがられました。

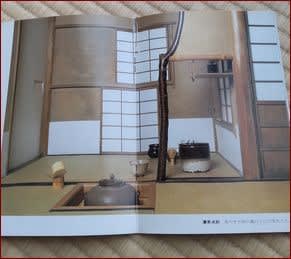

都内の、ビルに囲まれた中にある、オアシスのような茶寮。

淡々斎ゆかりの茶室がおもてなしの場でした。

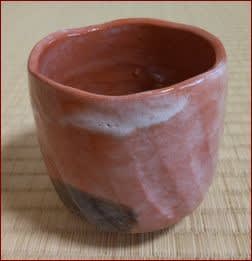

「このお茶碗で飲んでいただきたい。きっとお好み。」

と選んでくださった御本茶碗や、安南のお茶碗。

和やかにすごせるように、

お客様にあまり手数を掛けないようにとの趣向を凝らし、

型にはまらないないおもてなしでした。

私たちのためだけに清々しく整えられた露地の打ち水の清らかさ。

贅沢な空間と時間を満喫しました。

相客としてお付き合い下さった社中の方々にも大変感謝をしています。

節目の年にまたとない幸せな時を過ごさせていただきました。

私なりに、手塩にかけて育てた弟子の成長した姿も、

嬉しくもまぶしくもありました。

これから私は皆さんに何を伝えられるのだろうと、

更なる精進を誓った一日でもありました。