菩提寺の婦人部の役を仰せつかっているので(嫁が)

仕事が休めない嫁に代わって、おばあが手伝いに。

『玄光祭』

菩提寺は「金鳳寺」といいますが、

その庫裡の横にある池のわき道を登っていくと、

「玄光神社」なるものがあります。

昔から、うちの(前の)おばあちゃんなぞは、

「おついたち(1日)とおじゅうごんち(15日)には、お詣りに行くのえ」

と、申しておりました。

(どちらも、「お」をつけるところが大事!)

小さな米袋に、お米を入れて腰にぶら下げ、

お寺への道を登って行ったばあちゃんをちょっと覚えています。

今は、こんな場所に玄光様が祀られているなんて、

知らない人の方が多いんでしょうけど。

地元のおじいちゃまたちが、弓道を奉納します。

実際にこのお祭りを見たのは、

私だって7~8年前、役員をした時が初めてでした。

ステキなお祭りなのに、もっと地域の皆さんに教えてあげてもいいのに・・・・。

なんて、思いました。

『開山忌』

続いて「開山忌(かいさんき)」です。

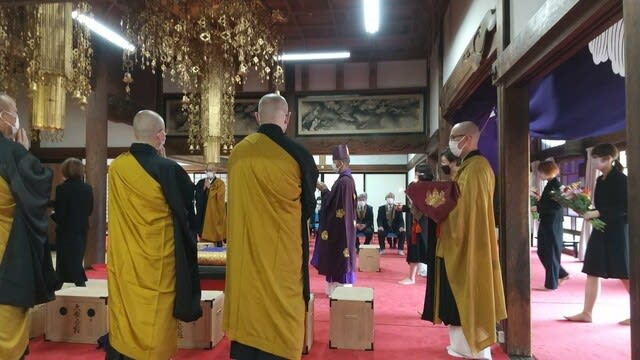

(「開山忌」が始まるのを待つ総代の皆様)

金鳳寺は、1480年(文明12年)に、

浜松の「玖延寺」から「天宗元康大和尚」という方がここにきて開山した、

と言われている古いお寺ですが、

1799年に火事で焼けてしまって、1814年に再建された、とのことですから、

それからだってもう、200年近くたっている、ということになります。

毎年、毎年 繰り返されてきた「開山忌」です。

『大般若会』

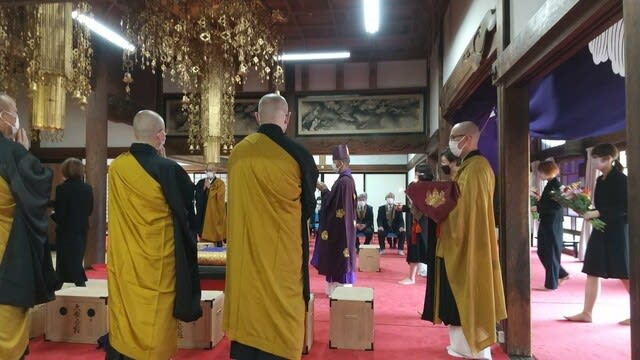

続いて「大般若会」を行いました。

これもね、一度実際にご覧になるといいのに、

と、若い人たちに言いたい!

「大般若」とは、

600巻ある経典を、皆さんで読み上げる、という法要。

白木の箱には経典が50巻ずつが入っていて、

それを12人のお坊さんたち(600÷50=12)で読み上げるのだけれど、

いちいち読んでいられないから、

こうしてパラパラする(転読する)のです。

これが、とっても見ごたえがあります。

その間に、ご住職様は、皆さんとは違う(と思う)お経をずっと唱えています。

最後にご住職様が、

自分の目の前にある、厚さも大きさも、

一回り大きい経典を「転読」します。

コロナ禍で縮小して行っていた(玄光祭は、中止してましたが)

開山忌と大般若会。

3年ぶりにご詠歌の皆さんもお願いして、

檀家の皆様にも来ていただいて、

コロナ前のようにできてよかったなあ、と思いました。

台所では、和敬会(婦人部)の役員の皆さん、

忙しく働いていました。

今年は、来てくださったお坊さんたちも、

和敬会のお母さんがたも

皆さん、若い人が増えたなあ・・・、と思いました。

私が、年を取ったせいか?

もう、おばあの出る幕ではなさそう・・・・・です。