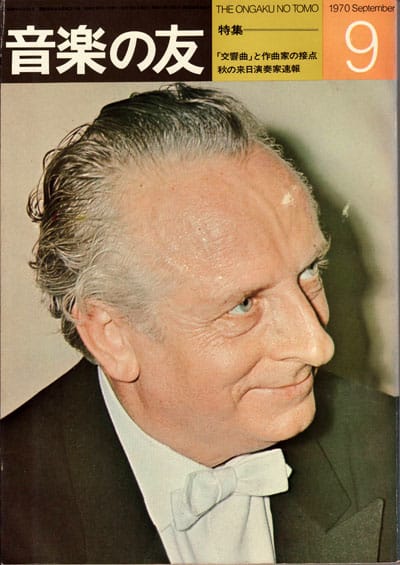

パウル・ヒンデミット(Paul Hindemith, 1895-1963)が1956年(昭和31年)4月6日深夜(7日午前1時05分)に羽田空港に到着しました。

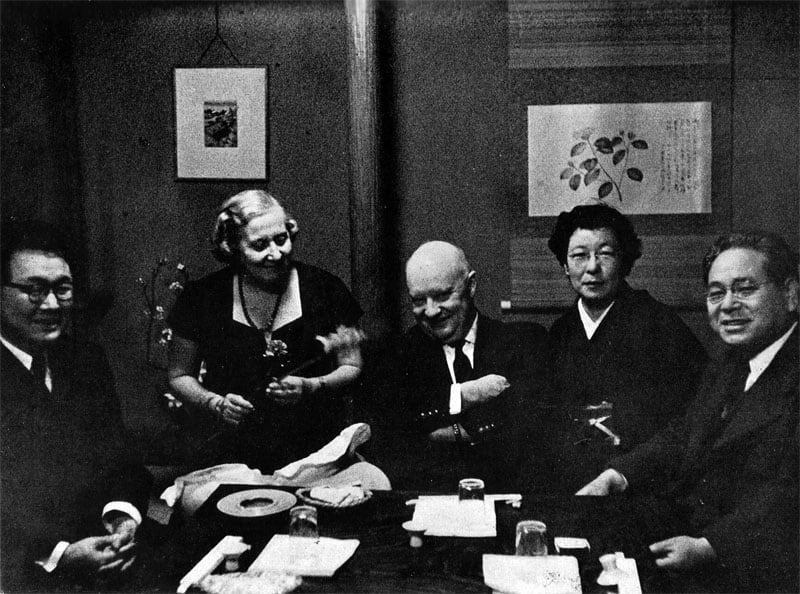

(↑帝国ホテルにて。「音楽芸術」昭和31年5月号より)

この時、ウィーン・フィルも記念すべき初来日で、楽員51人という「ハーフ・サイズ」でしたが、4月27日までヒンデミットの指揮のもと日本全国で演奏したようです。ヒンデミットはなんと、17回の演奏会を指揮!そして4月28日に羽田から日本をたちました。(お疲れさまでしたと言いたい。)

↓日比谷公会堂にて。コンサート・マスターはボスコフスキー(Willi Boskovsky, 1909-1991)

↓芸大講堂での講演会(4月27日午前10時より)。各音楽学校生ら約500人が集まり、ユーモアを交えた和やかな講義だったそうです。

講演会の内容は

・賞金制度や商業主義が若い作曲家を如何に害するか

・十二音技法やコンクレート音楽に対する鋭い批判(作曲技法の過大評価を戒めた。作品はむしろ作曲者の精神の反映であるべき)

・ラモーに端を発した和声学やフックス(※)の対位法は現代の作曲にはそのまま用いられないが、音楽理論の根本を究める為に必要である。

・日本の能楽の旋律の自由性とリズムの多様性に讃詞を呈し、西洋と日本の音楽が異質である点を明かし、新しい日本音楽の樹立を要望した。。など

(「音楽芸術」昭和31年6月号及び「音楽之友」7月号より。講演会の内容は坂本良隆による)

※ Johann Joseph Fux(1660-1741) フックスの著した対位法の本『Gradus ad Parnassum(パルナス山への階段)』を坂本氏が抄訳しています(絶版)。

IMSLPでオリジナル(ラテン語)、ドイツ語訳、フランス語訳を見ることができます。

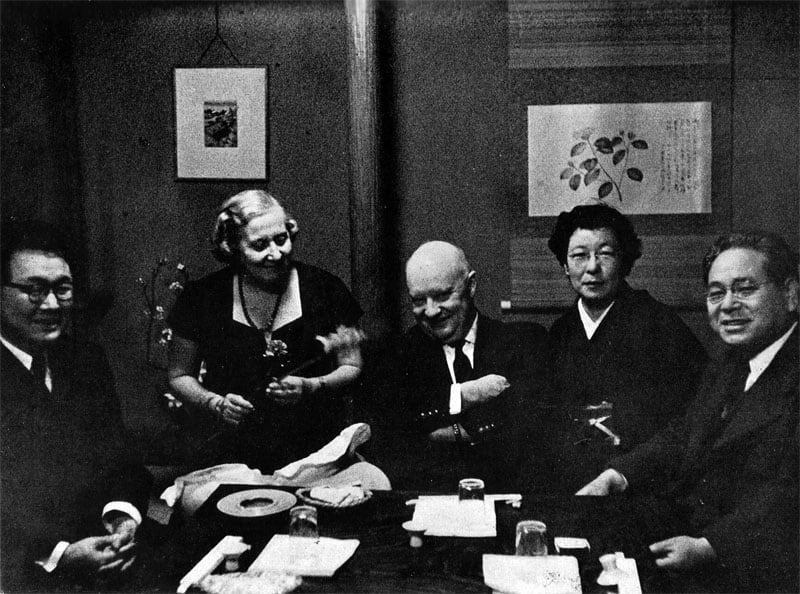

↓ヒンデミットのお弟子さんである下總皖一氏(しもうさ かんいち 1898-1962、写真一番右。1932年10月から1934年7月末までベルリン芸術大学でヒンデミットの指導を受けた。隣は夫人)と坂本良隆氏(1898-1968、一番左)。ヒンデミットの左の女性は夫人。

この写真は音楽之友7月号によるとおそらく4月11日夜、新橋駅付近の「松喜」というスキヤキ屋で撮影されたものです。

店がなかなか見つからず、「松喜の2階にあがって、日本間の卓を中にして座ったら、もう十一時になっていた」らしいです。

「ヒンデミット夫妻は器用に箸を持って、サシミをたべたり、スキヤキをつついたり、日本酒を『オオ、サケ』と盃を重ねたりして、われわれは時の経つのを忘れていた。」(下総氏による)

この松喜ってスキヤキ屋、まだ残っていたら行ってみたいです!

それにしても、なんだかヒンデミットってそのヒンヤリした音楽から想像するよりも、かなりイイ人だったのかもしれないです。