【2015年8月6日】

ヘレン・シャルフベック。初めて聞く名前だが、フィンランドで1900年前後という世紀をまたがる時代を生きた女性画家だということを東京藝術大学美術館で開催される美術展の案内で知って、ずいぶんと心惹かれていたのだが、なかなか出かける機会に恵まれなかった。

この美術展だけを目的に仙台から新幹線に乗るというのは、それなりに心理的なバリアがあって焦れていたのだが、後に巡回展で宮城県美術館にやって来ることを知って問題はあっさりと解消した。8月6日の展覧会初日に出かけた。

ヘレン・シャルフベック(Herene Schjerfbeck):1862年7月10日ヘルシンキに生まれる。3歳の時、階段から転落して腰を負傷し、足に障害が残る。11歳からフィンランド芸術協会素描学校で学び、18歳、24歳と2度にわたって奨学金を得てパリで学ぶ。1890年(28歳)でフィンランドに帰国し、素描学校の教師を務めたあと、1902年からヒュヴィンカーで母親と暮らす。57歳ころ心臓病を患い、1923年(61歳)に母親が死亡。タンミサーに引っ越し、79歳でロヴィーサの老人ホームへ、翌年ルオントフ療養所に移るが、82歳で入所したスエーデン・サルトショーバーデンの温泉療養ホテルで1946年1月23日84歳の生涯を終えた。(シーナ・ハリッカ「ヘレン・シャルフベックの生涯」(図録 [1]、p. 175)による)

《雪の中の負傷兵》1880年、油彩・カンヴァス、39.0×59.5cm、

フィンランド国立アテネウム美術館 (図録、pp. 44-5)。

画家18歳のときの《雪の中の負傷兵》は、これによって奨学金を得てパリで絵を学ぶ契機となった作品である。構図はだいぶ異なるが、この主題はただちにクールベの《The Wounded Man》(オーストリア・ギャラリー(ベルヴェデーレ上宮19・20世紀美術館)で何度か見た)を思い起こさせる。じっさい、図録解説でもこの《傷ついた男》を取り上げて、クールベ・リアリズムの影響の可能性を指摘している。

この絵のような端正なリアリズムは、対象に向きあう純真さ、真摯さを感じさせるし、傷ついた兵士を主題とする心性に若いロマンティシズム(感傷と言っても差し支えないが)をうかがい見ることができて、私は好きである。

【上】《妹に食事を与える少年》1881年、油彩・カンヴァス、画寸115.0×94.5cm、

フィンランド国立アテネウム美術館 (図録、p. 48)。

【下】《子供を抱く女性》1887年、油彩・カンヴァス、画寸45.0×54.5cm、

フィンランド国立アテネウム美術館寄託 (図録、pp. 55)。

シャルフベックの絵を眺めながらいくつか気付くこともあるが、多くの画家たちとの関係が図録解説にも指摘されている。まず第一に、ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌとジェームズ・マクニール・ホイッスラーの影響が挙げられている。加えて、印象派からラファエル前派、マリー・ローランサンやモジリアニとの関係も指摘されている。

とはいえ、シャルフベックの絵の基質は、《雪の中の負傷兵》から《妹に食事を与える少年》や《子供を抱く女性》などに見られる自然主義的なリアリズムに裏打ちされている。主題の設定も描き方も、私などにはとても馴染みやすい(親しみやすい)絵である。

とりわけ、《子供を抱く女性》の構図に目を惹かれた。斜め背後から描かれる若い母親の表情は見えない。母親に抱かれる幼子がかろうじて片目だけを見せてこちらを窺っている。このような構図は、たとえば私たちがむやみに撮す写真のなかにもありそうに思えるが、あえて画家が選び取ったこの構図には想像の余剰をもたらす効果があるようだ。

隠された表情が観者のイマジネーションを強く刺激する《子供を抱く女性》は、たとえば、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールのマグダラのマリアの絵を想起させる。ラ・トゥールは多くのマグダラのマリアの姿を描いたが、その多くの絵ではマリアの顔の表情は隠されている。私たちにとっては、人間の表情から主題の持つ物語を読むことの方が容易い。そして、それゆえにこそ主題が浅く流れていってしまうこともまた多いように思う。

隠されることによって強く喚起される想像が、それぞれの観者にそれぞれの物語の構築を強く支えることになるのではないかと思う。

《恢復期》1888年、油彩・カンヴァス、39.0×59.5cm、

フィンランド国立アテネウム美術館 (図録、pp. 60-1)。

《恢復期》は、シャルフベックの画家人生を画することになる作品だという。佐藤直樹による図録解説がその事情を述べている。

本作はこの年〔1888年〕のパリのサロンに出品されると、フィンランド芸術協会によって買い上げられ、翌年のパリ万博では銅メダルを獲得、シャルフベックは国際的な名声を得ることとなった。この作品には、光の表現や鮮やかな色彩に印象派の影響が入り込んでいるだけでなく、ドガやマネによる断片的な構図法が採用されている。病気から快復した女の子の姿と彼女が見つめる小枝に芽吹いた緑に、婚約破棄を乗り越えた自分の姿を投影する「精神的な自画像」という解釈が与えられてきた。 (図録、p. 40)

また、この《恢復期》を契機として病める人々を描いた絵画について考察を与えた佐藤直樹の論考「シャルフベックの《恢復期》に見られる病床画の系譜とイギリス美術の影響」が図録の巻頭(図録、p. 8)に掲載されている。病床画という視点で西洋絵画を論じる興味深い論文である。

シャルフベックはこの絵によって自らの絵画に確信を抱いたのだろうか。少しずつその絵は変容を見せ始める。リアリズムを超えて歩み出すように見える。多くの画家から良い影響を獲得し、学びながら、シャルフベックは「ヘレン・シャルフベック」というアイデンティティを獲得していくのである。

【左】《堅新式の朝》1891年、油彩・カンヴァス、58.5×42.0cm、

フィンランド国立アテネウム美術館 (図録、p. 71)。

【右】《菩提樹の下で》1911年、油彩・カンヴァス、62.0×46.0cm、

フィンランド国立アテネウム美術館 (図録、p. 93)。

シャルフベックはじつに多くの人物画を描いている。29歳と49歳と、20年の歳月を経て描かれたよく似た主題の絵を並べて見た。《堅新式の朝》は写実的だが、印象派の香りがする。《菩提樹の下で》の筆致にはセザンヌの影響が顕著(図録、p. 64)だと指摘されている。

この二つの絵は比較的色彩豊かに描かれているが、シャルフベックの絵がしだいにごく限られた色彩で描かれるように変わっていくことが明らかにされている。アンナ=マリア・フォン・ボンスドルフは「ヘレン・シャルフベック――永遠性と物質性」(図録、p. 21)という論考の中で、フレスコ画やシャヴァンヌの壁画、ホイッスラーの絵画から学んで獲得した少ない色彩で描くというシャルフベックの技法の持つ意味を次のように述べている。

通常、黒、白、褐色に限定されるわずかな色数を用いること、より正確には、色彩の明暗のコントラストに集中することによって、絵画が「人生の分析、プラトン主義の鏡像と反映」の領域にまでもたらされた。暗く抑えられた色彩が、憂鬱を示唆するのは明らかだが、画家によっては、それは瞑想的な静寂や観照的な雰囲気、精神性と等しいものであった。面白いことに、こうした無彩色の色調は、抽象的かつ説明的でもあると見なされたである。このことが示唆するのは、抑制や「非感情的」、より高い精神性、単純さ、純粋さ、飾り気のなさといつたものの世紀転換期における比喩的表現であり、この時代に多くの画家が目指したあらゆる暗示的意味である。それゆえ、色彩の禁欲主義は「近代世界」やその社会と文化基盤を暗示する肯定的な歴史用語にもなる。 (図録、pp. 27-8)

【左】《お針子(働く女性)》(部分)1905年、油彩・カンヴァス、95.5×84.5cm、

フィンランド国立アテネウム美術館 (図録、p. 85)。

【右】《お針子の半身像(働く女性)》1927年、油彩・カンヴァス、67.0×49.5cm、

フィンランド国立アテネウム美術館 (図録、p. 143)。

【左】ジェームズ・ホイッスラー《灰色と黒のアレンジメント:母の肖像》1871年頃、

油彩・カンヴァス、オルセー美術館 [2]。

【右】ジェームズ・ホイッスラー《灰色と黒のアレンジメントNo.2:トーマス・カーライルの肖像》

1872-3年、油彩・カンヴァス、171.1×143.5cm、オルセー美術館 [3]。

65歳になった頃からシャルフベックは、自らの作品の再解釈としての絵を描き始める。《お針子(働く女性)》はその一例である。筆致が柔らかく粗くなったこと以外に、再解釈によって何が変わったのかを指摘するのは難しいが、強いて言えば、暗鬱さが増したように思える。自らの人生の解釈の変化であろう。

《お針子(働く女性)》は、黒を主調とする色彩ばかりではなく、その構図においてもホイッスラー絵画との強い関連が指摘されている絵である。比較のために、ホイッスラーの二作品を示しておく。

上に示したホイッスラーとシャルフベックの絵を比較して、ボンスドルフによる面白い指摘がある。

シャルフベックの絵画は20世紀の産物であり、その無名のモデルたちは描かれるためにポーズを取っている一方、ホイッスラーのモデルたちは個人が特定されることで人格を与えられている。 (図録、p. 28)

確かに、シャルフベックにも個人名を与えられた人物画も多くあるのだが、それは肖像画というよりも個人名が特定できるモデルという印象が強いように思う。

【上】《ラーセボリの風景(真夏の夜)》1890年、油彩・カンヴァス、52.0×41.5cm、

フィンランド国立アテネウム美術館 (図録、p. 70)。

【下】《フィエーゾレの糸杉》1894年、油彩・カンヴァス、43.5×62.5cm、

フィンランド国立アテネウム美術館 (図録、p. 79)。

風景画においてもシャルフベック特有の変容が見られる。《ラーセボリの風景(真夏の夜)》は印象派風の見慣れた風景画だが、《フィエーゾレの糸杉》では色彩感が乏しくなって茫洋と霞む風景が描かれている。「典型的な手法は「ぼかし」、すなわち「おぼろげな」イメージであり、例えば、霧や立ち込める雨といった大気の状態である。それは輪郭を曖昧にし、対象物を露の中に包み込むことで物質感を弱め、想像を喚起する力を強めることができた」(図録、p. 26)のである。

こうした風景を「おぼろげ」に描く手法は、ホイッスラーの「ノクターン」と名付けられた一連の風景画そのものの特徴でもある。ホイッスラーのそれは《フィエーゾレの糸杉》よりもはるかに色彩感が乏しく、単色に近い色彩で闇の中におぼろに浮かび上がる海や港、川辺の風景が描かれている。

【左】《赤いりんご》1915年、油彩・カンヴァス、40.5×40.5cm、

フィンランド国立アテネウム美術館 (図録、p. 91)。

【右】《青りんごとシャンパン・グラス》1934年、油彩・カンヴァス、40.0×33.0cm、

フィンランド国立アテネウム美術館 (図録、p. 164)。

静物画においても画家の変容は際立っている。53歳で描かれた《赤いりんご》は、明るい生命感と確かな物質感に満ちている。一方、72歳で描かれた《青りんごとシャンパン・グラス》は色彩が乏しいというばかりではなく、なにか生命感も失われているように思える。

「死に向かいつつある自分と「死んでいる自然(ナツゥール・モルト)=静物」を同じまなざしで見ていた」(図録、p. 155)ということらしい。

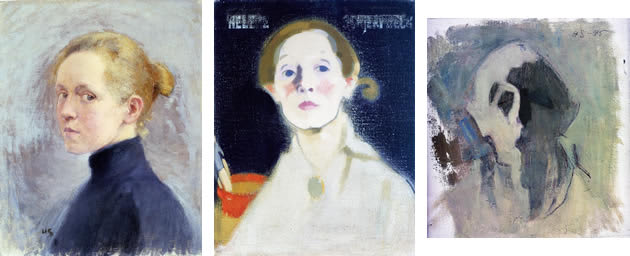

【左】《自画像》1895年、油彩・カンヴァス、38.0×31.0cm、

西ニューラント郷土博物館 (図録、p. 107)。

【中】《黒い背景の自画像》1915年、油彩・カンヴァス、45.5×36.0cm、

フィンランド国立アテネウム美術館 (図録、p. 113)。

【右】《自画像:光と影》1945年、油彩・カンヴァス、36.0×34.0cm、

ユレンベリ美術館 (図録、p. 164)。

シャルフベックの絵は、そのときどきの画家の心、感情が強く反映されたものが多いようだ。この美術展のテーマを「魂のまなざし」とした所以であろう。たくさん描かれている自画像にはことさら画家の主情が強く反映されている。33歳、53歳、83歳で描かれた自画像を並べて見る。

限定的な色彩を用いて描かれた33歳の《自画像》には、不安も希望もないまぜに抱えている若々しい画家が素直に描かれているように見える。淡い色彩が落ち着いた雰囲気を醸し出していて心地いい絵画である。

昂然と顔を上げて自信に満ちた自画像である《黒い背景の自画像》には、もう一つの重要な意味があるのだという。黒い背景の上部に自らの名前を「風化した「古代の」金字」(図録、p. 27)で記している。つまり、それは長い時間軸を示すことで「この近代画家の永遠性を表わそうとした」のだという。シャルフベック自身が「この作品を自分の墓石と見なしていた」(図録、p. 102)ということだ。いわば、自信に満ちた画業(人生)の最盛期とも言うべき年齢で、己の死(の可能性と必然性)を自らの創造世界に見据えている芸術家の感性に驚く。

最晩年には多くの自画像を描いているが、そのどれもが忍び寄る死への恐怖のような表情に描かれていて、「方向性は「自己消去」の自画像」(図録、p. 151)となっている。その中でも死の前年に描かれた83歳の《自画像:光と影》には、文字通り「光」と「影」だけになってしまった自分が描かれている。いわば、肉体は消去してしまい、あたかも恐怖や苦痛を抱えた「魂」だけがそこに「在る」ようだ。死んで消えていく自らを凝視する画家の「魂のまなざし」である。

シャルフベック自身が友人に宛てた59歳のときの手紙に次のように書いている。

私の自画像は生気のない表情になるでしょう。こうして画家はその魂を顕わにするのですし、私はそうせざるを得ません。より陰鬱で力強い表情を探しているのです。 (図録、p. 29)

[1] 『ヘレン・シャルフベック――魂のまなざし』(以下、図録)(求龍堂、2015年)。

[2] 『ホイッスラー展――James McNeill Whistler Retrospective』(NHK、NHKプロモーション、2014年) p. 44。

[3] 同上 p. 45。