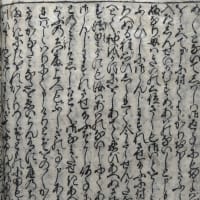

十訓抄第一 可施人惠事

一ノ五十七

われ、その能ありと思へども、人々にゆるされ、世に所置かるるほどの身ならずして、人のしわざも、ほめむとせむことをも、いささか用意すべきものなり。

三河守知房所詠の歌を、伊家辨、感歎して

優によみ給へり

といひけるを、知房、腹立して

詩を作ることはかたきにあらず。和歌のかたは、すこぶるかれに劣れり。これによりて、かくのごとくいはるゝ。もつとも奇怪なり。今よりのち、和歌をよむべからず

といひけり。

優の詞も、ことによりて斟酌すべきにや。これはまされるが、申しほむるをだに、かくとがめけり。いはむや、劣らむ身にて褒美、なか/\、かたはらいたかるべし。よく心得て、心操をもてしづむべきなり。

人の善をもいふべからず。いはむや、その悪をや。このこころ、もつとも神妙か。

ただし、人々遍照寺にて、山家秋月といふことをよみけり。その中に範永朝臣、藏人たる時の歌、

すむ人もなき山里の秋の夜は月の光もさびしかりけり

とありけり。件の懷紙の草案どもを、定頼中納言とりて、公任卿出家して居られたる、北山長谷といふところに遣はしたりければ、範永が歌を深く感じて、かの歌の端に

範永誰人哉、得其躰 範永、誰人や、その躰を得たり

と自筆にて、書きつけられたりけるを、範永、情感にたへず、その草案を乞ひ取りて、錦袋に入れて、寶物として持ちたりけり。

これこそ稱美のかひありと聞こゆれ。かやうのことは、よくいれたる人のすべきなり。