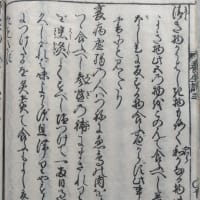

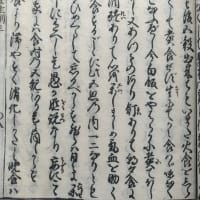

論語郷黨篇に記せし聖人の飲食の法是養生

の要なり。聖人の疾を慎み給ふ事かくの如し。法と

すべし。

飯はよく熱して中心まで和らかなるべし。こはくねば

きをいむ。煖なるに冝し。羹は熱きに冝し。酒は夏

月も温なるべし。冷飲は脾胃をやぶる。冬月も熱飲

すべからず。氣を上せ血液をへらす。

飯を炊くに法多し。たきぼしは壮実なる人に冝し。

餴は積聚氣滞ある人に冝し。湯取飯は脾胃

虚弱の人に冝し。粘りて糊の如くなるは滞塞

す。硬きは消化しがたし。新穀の飯は性つよくし

て虚人はあしゝ。殊早稲は氣を動かす。病人にいむ。晩

稲は性かろくしてよし。

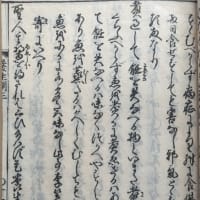

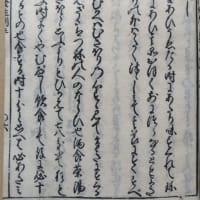

凡の食淡薄なる物を好むべし。肥濃油膩の物多く

食ふべからず。生冷堅硬なる物を禁ずべし。あつ物

只一によろし。肉も一品なるべし。飣は一二品に止まる

べし。肉を二かさぬべからず。又肉多くくらふべからず。

生肉をつゞけて食ふべからず。滞りやすし。羹に肉

あらば飣には肉なきが冝し。

【感想】

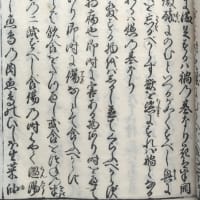

論語の郷党篇に書かれている孔子の食を養生の要とした。郷党篇には、

食不厭精、膾不厭細、食饐而曷魚餒而肉敗不食、食悪不食、臭悪不食、失壬不食、不時不食、割不正不食、不得其醤不食、肉雖多不使勝食気、惟酒無量、不及乱、沽酒市脯不食、不撤薑食、不多食。祭於公不宿肉、祭肉不出三日、出三日不食之矣、食不語、寝不言、雖疏食菜羹瓜祭、必斉如也。

食は精を厭わず、膾は細きを厭わず。食の饐して曷せると、魚の餒れて肉の敗れたるは食らわず。色の悪しきは食らわず。臭いの悪しきは食らわず。壬を失えるは食らわず。時ならざるは食らわず。割正しからざれば食らわず。その醤を得ざれば食らわず。肉は多しと雖も、食の気に勝たしめず。唯酒は量なく、乱に及ばず。沽酒と市脯は食らわず。薑を撤てずして食らう、多くは食らわず。公に祭するときは肉を宿せず。祭の肉は三日を出でず。三日を出でたるはこれを食らわず。食らうに語らず、寝ぬるに言わず。疏食と菜羹と瓜と雖も、祭るときは必ず斉如たり。

と有る。つまり孔子は、食品の鮮度、摂取量にこだわりを持っていたが、これは現代も同じ。

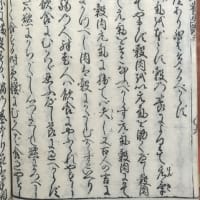

硬くて粘りあるものは良くない。又冷たいものは、胃腸のバランスを破るとある。暑い時、冷えたビールを一気飲みする小生には耳の痛い話である。冷やし中華に熱い餃子とビールがあれば夏は他に何もいらないのではあるが。冬も熱すぎる汁は駄目とある。季節と異なり過ぎるからかも知れない。

一度炊いたご飯を蒸す餴(ふたたびいい)は胃けいれんに、湯取飯(おかゆ)は胃腸虚弱には良いとある。糊のような炊き方は、滞塞(体内に滞って病気の元となる)とあるがこれは迷信であろう。お強は硬いので消化に悪いともある。新米は現在は好まれるが、性が強いと言う事で悪いとあるが、水を多めにして現在は炊く。早生は病人には悪いので晩稲が良いともある。多くは迷信であろう。

油っこい物は、現在でも慎むものである。肉類は多く食べてはならないとある。飣(さい)は副食の事で、汁に肉を入れたら副食には入れない。肉食が多いと、小腸に滞り宿便となって排泄されにくくなると言う事か?

養生訓巻第三 飲食上