長寛元年(一一六三)癸未 生年

長寛二年(一一六四)甲申

仁安元年(一一六六)丙戌 父光孝 右衛門少尉に任官

仁安二年(一一六七)丁亥 父光孝 後白河上皇女御平滋子の侍に補される。

仁安三年(一一六八)戊子 兄則清右衛門尉に任官か。

承安二年(一一七二)壬辰 光行 蒙求、李嶠百詠などの幼学書を学ぶ。

治承元年(一一七七)丁酉 叔父孝貞は、平清盛の側近「源大夫判官孝貞」としてあり、鹿ヶ谷謀議発覚による藤原成親ら捕縛に赴く。

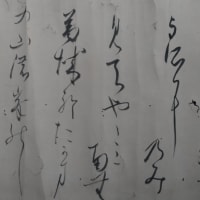

治承二年(一一七八)戊戌 日吉五首歌合に出詠

よよをへて玉ゆへなきし人だにもつゐにはかくとしられやはせぬ

治承三年(一一七九)己亥 光行大膳進に任官か。

治承四年(一一八〇)庚子 一月光行民部大丞に任官される。四月従五位下に叙される。五月源頼政死す。六月福原遷都。八月頼朝挙兵。九月義仲挙兵。

養和元年(一一八一)辛丑 平清盛歿ず。

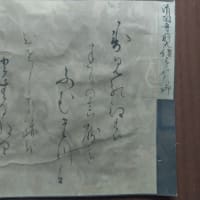

寿永元年(一一八二)壬寅 月詣和歌集賀茂社に奉納。光行歌(散位源光行)四首、季貞歌六首入集。

君こふるなみだの雨のひまなくて心はれせぬ旅の空かな

我ゆゑの涙と君がしりませばくつとも袖の嬉しからまし

夢路にもあはで帰るは身のうさをさめて後こそ思ひあはすれ

板まあらみ霰もりくるしづの屋はすがきの床に玉ぞしきける

寿永二年(一一八三)癸卯 二月千載和歌集撰進の院宣下る。七月平家一門都落ち。

元暦元年(一一八四)甲辰 二月一の谷合戦。四月光行は、父光孝が平家に属した科の宥助を乞いに、京都から鎌倉へ到着する。光行は下向の際、藤原隆信から歌を贈られる。父光孝の科を免許する由の義経への御教書が遣わされた。九月光行が賀茂社で歌合を催す。

文治元年(一一八五)乙巳 三月平家滅亡の際、叔父季貞と兄則清が生虜となり、四月平宗盛、時忠と共に入洛し、五月宗盛と共に鎌倉へ下る。季貞の子である宗季(後の逸見宗長)が、父親の存亡を見届けようと(上総国の中禅寺弘長を頼って)鎌倉へ下り、矢を作ぐ技倆を頼朝に披露して御家人に列せられる。

文治三年(一一八七)丁未 九月千載和歌集奏覧?。光行、季貞入集。この年の以前、光行藤原敦倫女?と結婚。

文治四年(一一八八)戊申 一月光行は、大和守に任官?四月千載和歌集奏覧(明月記より)光行三首、叔父季貞(平家方で生虜されたが実名)一首入集。

おしめどもはかなく暮れてゆく年のしのぶ昔にかへらましかば

恋ひ死なん涙のはてや渡り川ふかき流れとならんとすらん

あぢきなく言はで心をつくすかなつゝむ人目も人のためかは

文治五年(一一八九)己酉 閏四月義経衣川に死す。奥州藤原氏滅ぶ。

建久元年(一一九〇)庚戌 頼朝上洛。

建久二年(一一九一)辛亥 光行(前大和守従五位上源朝臣光行)若宮社(石清水八幡宮)歌合に出座。

鴬のこゑもみちをぞとぢてける雪は消にしみ山べのさと

ときはなる松もや春を知ぬらん木のまの梅の風のたよりに

思ひたつ恋路のすゑのとをさこそ千年の坂にいる心地すれ

建久三年(一一九二)壬子 後白河法皇崩御。

建久四年(一一九三)癸丑

建久五年(一一九四)甲寅 建久年間、定家は源氏物語五十四帖を盗まれ、以来、元仁元年十一月から翌年(1225年)までを要して写させるまで、この本なしという。

建久六年(一一九五)乙卯 一月光行民部卿藤原経房家歌合(前大和守光行)に出座。

よしの山花ゆへ結ぶたびの庵をながき棲となしやはてなん

子規さとなれ初むる一こゑにあまたこたふる山びこもかな

松の戸に独りながめしむかしさへ思ひしらるるあり明の月

宮木引く民のかよひぢ絶えにけりいづみの杣の雪の明ぼの

逢ふまでとおしむにのぶる齢哉なみだの末や菊のした水

※「松の戸」にの歌は、判者藤原俊成も指摘する通り、『白氏文集』の「陵園妻」の一句「松門暁到月徘徊」に依存している。(源氏物語 手習 引歌)

三月 後鳥羽天皇の行幸になる東大寺供養のため、政子を伴って上洛した源頼朝の大行列は、この日、南都東南院に到着。おびたたしい供奉人の中に「源民部大夫」とあり、光行かともいう。この行列供奉人の「源民部大夫」は、源行景であっても差し支えない。

建久九年(一一九八)戊午 この年、光行、鎌倉へ移住か。

正治元年(一一九九)己未 一月源頼朝病歿す。二月光行は、源頼家征夷大将軍就任の吉書始に鎌倉幕府重臣らと列座し、その政所にある。

正治二年(一二〇〇)庚申 十二月光行は石清水社歌合(前大和守従五位上源朝臣光行)に列座。関東より上洛した折の出座か。

みよしのははれぬやはるのいろならんかすみのみまも花のしづくも

あはれともおもひしらすはかひもあらじこころぞ月のひかりなりける

建仁元年(一二〇一)辛酉 七月 後鳥羽上皇、二条御所に和歌所を置き、俊成、定家、良経、家隆、寂蓮ら十一人、寄人となる。十一月 後鳥羽上皇、定家らに勅撰集(『新古今和歌集』)撰進の院宣を下す。

建仁二年(一二〇二)壬戌 寂蓮歿す。

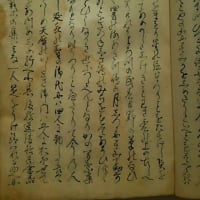

建仁三年(一二〇三)癸亥 九月比企能員、一幡ら比企一族が、北条時政に殺される。実朝を征夷大将軍となす。十一月 光行、新たに定められた鎌倉神社奉行の制で、阿弥陀堂の担当奉行となる。十二月 光行ら、十二歳の新将軍実朝に供奉して永福寺以下の御堂に参詣、御礼仏之儀を行う。

元久元年(一二〇四)甲子 四月光行は、祭の除目で正五位下となる。七月光行の「蒙求和歌」成る。十月光行の『百詠和歌』成る。十一月光行にとって歌道、ならびに源氏研究上の師であった藤原俊成歿す。十二月光行『楽府和歌』成るか。

元久二年(一二〇五)乙丑 三月光行一首が『新古今和歌集』に入集する。

巻第十六 雑歌上

題知らず

源光行

心ある人のみ秋の月を見ば何をうき身の思ひいでにせん

九月『新古今和歌集』写本が内藤朝親を通じて鎌倉へ到着し、実朝それを被見する。光行も一見か。

十一月源親行が、左馬允に任官される。

十二月光行は、上総国で追捕狼藉をする黒柄次郎入道に対する訴えについて、行村とともに奉行となる。

河内本源氏物語成立年譜攷(池田利夫 著 日本古典文学会 1977.12)より