真面目なお話しを。

全日本鍼灸学会に参加してきました。ワタクシの本業の勉強会です。

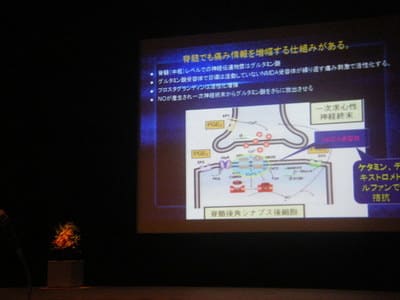

僕の専門領域はとても狭いもので、疼痛治療(ペインクリニック)における鍼灸マッサージ治療。学生の時は神経生理学(正確には電気生理学)の研究室に潜り込んで、痛み感覚の勉強をさせてもらいました。

15年前、疼痛感覚と神経生理の基礎分野はまだ分かっていないことが多く、仮説やおそらくこうであろうという話しが多かったのですが、たゆまぬ先生方の努力の結果、かなり(僕的にはほぼ)その辺のメカニズムや機能が分かったようです。

脳の機能が視覚化できるようになったこと、動物モデルを使った実験が発達した事、電気生理学のコツコツとした地味な活動の蓄積などが貢献したようです。

今度はここから得られた知見を、患者さんに(臨床に)どう応用するか。これが今後10年の新しいテーマになりそうで、興味深いです。

カヌーの人に繋がるところでは、「インシデントレポート」についての発表があり、唸ってしまいました。

ある医療施設で、インシデント(ヒヤリ・ハット)かアクシデント(重大事故)が起こると、レポートを書いてもらい、それをスタッフで共有するためメーリングリストで情報を発信するというシステムを作ったそうです。これを3年間行った。うっかりミスから、シリアスな事故までいろいろあって、一つ一つが他人事でないぞと前のめりで聞いてて、最後、ビックリ。この活動をしていて、アクシデントは減っているように見えるのですが、インシデントは減っていない(年によっては増えている)。インシデントレポートだけでは、事故の抑制効果が薄い?という印象を受けました。

食事より優先しなければならない緊急の用事というものは、あまりない。 出展不詳