2月25日(火)

昨日、今日と暖かい一日でした。

久しぶりのブログアップです

今月は何度かお茶の稽古をしました。

花月という五人で行う、お茶のお点前をして楽しみました。

最初の花月は

「法磨之式」

十二代又妙斎が、点前の錬磨を目的に考案しました。

私は初めての花月だったので、

初めの役を決める札で 役が当たらないように と祈りながら札を引きました

役札が当たった人は花をを活けたり

炭点前をして湯相を整えたりします。

そして

お茶を点てた人の点前の修証(採点)をする遊びです。

その後

且座の式 と言う花月をしました。

香を炊き、花を入れて、炭をつぎ、濃茶を練って、薄茶を点てる且座の式

八畳の間で5人で行います。

初めに役を決める札を引きます。

花-----東(亭主)

月-----半東

正客が香

次客に花

三客で炭を所望して式を進めてゆきます。

且座の式は席の皆が仕事をきちっとできなければうまく進みません。

何が当たるかな~!

ただお濃茶やお薄を点てる稽古も非日常で楽しいですが、

花月もワクワク感があり楽しいですよ。

2月15日に稽古したお濃茶とお薄点前

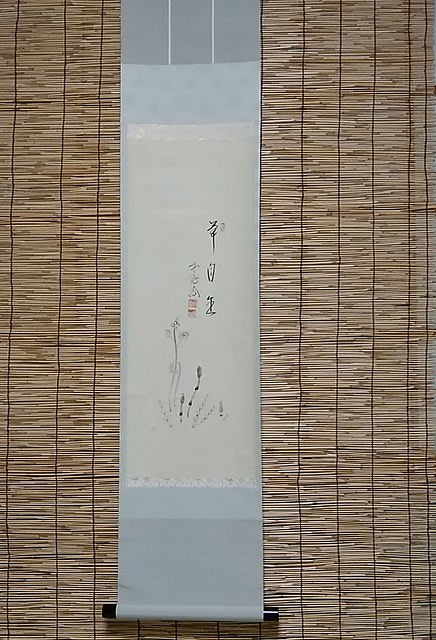

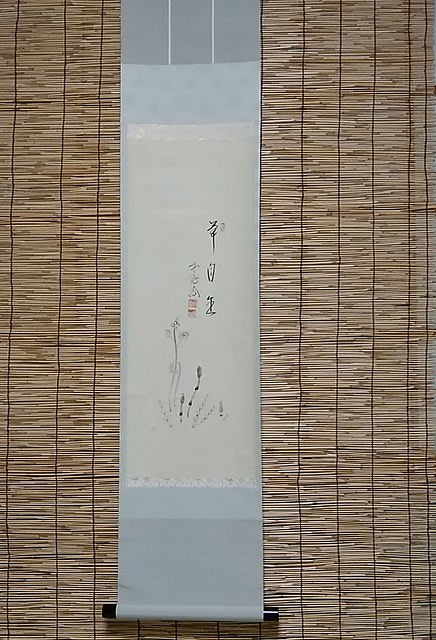

軸

草自生(くさおのずからしょうず) と書いてあります。

兀然無事座 春来草自生

(こつねんとしてぶじにざすれば はるきたりてくさおのずからしょうず)

ということから引用された茶掛けです。

自然の流れに逆らわず、春が来れば自然に草が生え、秋になれば葉が落ちる。

ただじっと座禅をしなさい。

その時になれば、悟りの境地は自然と訪れる」という仏教所からの出典だそうです。

濃茶

薄茶

総飾り

薄器は金輪寺

菜の花の模様と螺鈿の蝶の模様 季節感があり美しい!

蓋と動の模様があっていませんでした

釜の湯の湧く音やほんのりと立ち上る湯気に癒され

日本の伝統工芸を鑑賞できるお茶の稽古

非日常のゆったりとした時の流れに身を置き、おいしいお茶とお菓子

こういう時間もたまにはいいものです。

おまけ

おまけ

2月22日

スマホ撮り

夫と河津桜を見に行きました。

夫は車の中から眺めていましたので

私は急いで写真を数枚撮りました。

三脚は使っていませんので、少々ピンボケになってしまいました。

が聞けたこと

が聞けたこと

クサシギ

クサシギ

おまけ

おまけ

、

、