箱館奉行所

箱館奉行所は、幕末の箱館開港により設置された江戸幕府の役所です。安政元年(1854)の日米和親条約により、箱館と下田が開港され、箱館山麓(現在の元町公園)に奉行所が置かれました。しかし、港湾から近く防備上不利であったことなどから、内陸の亀田の地に奉行所を移すことになりました。奉行所を守る外堀には、箱館奉行所諸術調書(しょじゅつしらべしょ)教授役で蘭学者の武田斐三郎(あやさぶろう)が、ヨーロッパの城塞都市を参考とした西洋式の土塁を考案し、星形五角形の形状から五稜郭と呼ばれるようになりました。

安政4年(1857)から五稜郭の築造が始まり、7年後の元治元年(1864)に役所建物などがほぼ完成したことから箱館山麓の奉行所が移転して五稜郭の中で業務が開始され、蝦夷地の統治や開拓、開港地箱館での諸外国との交渉など幕府の北方政策の拠点となりました。

その後、大政奉還による江戸幕府の崩壊により明治新政府の役所に引き継がれましたが、明治維新の戊辰戦争最後の戦いとなる箱館戦争の舞台となりました。箱館戦争後は、明治4年(1871)に開拓使により奉行所庁舎を含むほとんどの建物が解体され、大正時代以降は公園として一般に開放されました。

函館市では、郭内の建物が失われて五稜郭の本来の姿が理解されにくい状況が続いていたことから、箱館奉行所の復元を主とした五稜郭の史跡整備を計画しました。昭和60年(1985)から発掘調査を始め、古写真や文献資料・古図面などの調査を基に奉行所復元の検討を重ね、平成18年(2006)から工事が開始されました。このようにして、史実に忠実な復元が進み、平成22年(2010)に140年の時を超えて箱館奉行所が再現されました

佐久にも小さいながら、建設途中の五稜郭があるんです

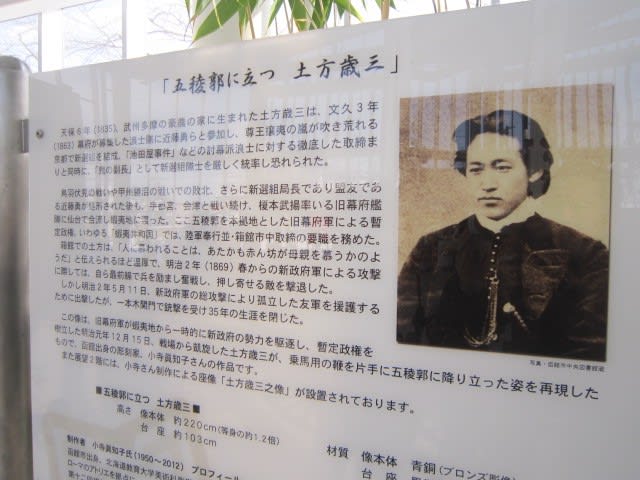

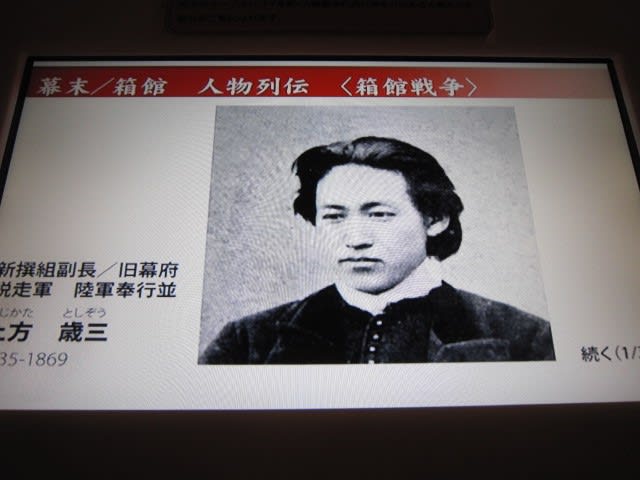

幕末/箱館 人物列伝 <函館戦争> 土方歳三