大型二種免許取得 その9.卒業検定と学科試験

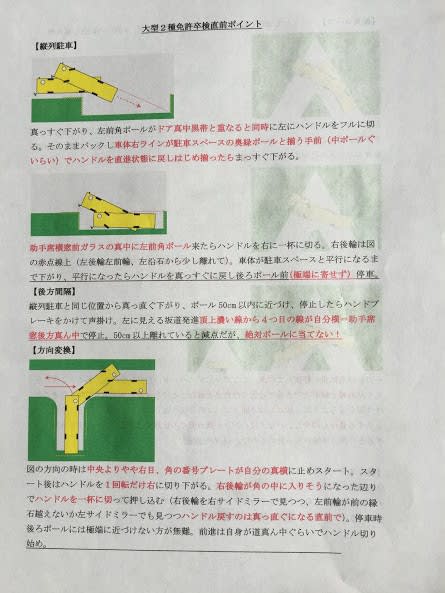

前回の第二段階状況から、リポートの期間が空いてしまい申し訳ありません。その後の経過です。第二段階の技能である路上教習とシュミレーション、そして学科を、それぞれ個性あふれる教官の方々にアドバイスいただきながら、1/26(日)まで着々とこなしました。技能の卒業検定となる路上+教習所コース内の卒業検定課題に関しては、どちらかというとコース内課題にまだ不安を持っていた状況。卒業検定時のコース内課題とは、後方間隔、縦列駐車、方向変換、鋭角、の4つです。

そんななかで、教習としては最終日の1/27(月)午後に最後の技能教習と、卒業検定に進めるかの、見極めがありました。第一段階の修了検定に向かう見極めでは、3回目でようやく見極めてもらえたことから、「どうなるだろう?」と案じていました。しかし、痩せ型で口はへの字の決して優しくはないMM教官があっさりと「では、卒業検定を受けて」と言ってくれました。翌日1/28(火)が卒業検定です。ぼくは「卒業検定で合格すると、もうこの辺に来るのは最後だなぁ」などと、帰り道にバイクで南古谷駅に寄って眺めてみたり、結構お気楽でいました。しかし、それが誤りだった。

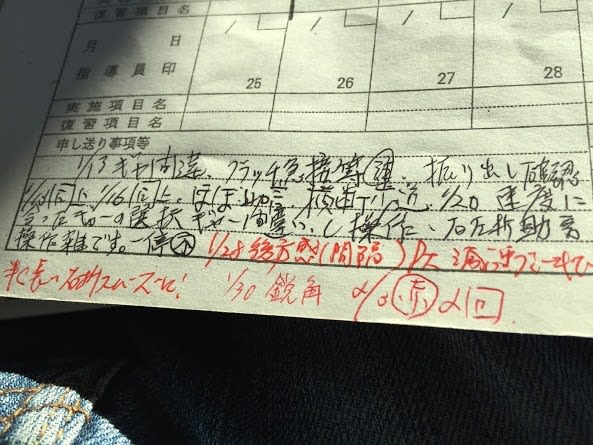

卒業検定は3回失敗し、不合格。その度補習教習を受けて卒業検定に臨む派目に…。写真の赤字が都度の、不合格理由です。整理すると、

1回目)1/28、路上後のコース内課題の後方間隔で、後方ポールに車体後ろを接触→×(IY教官)

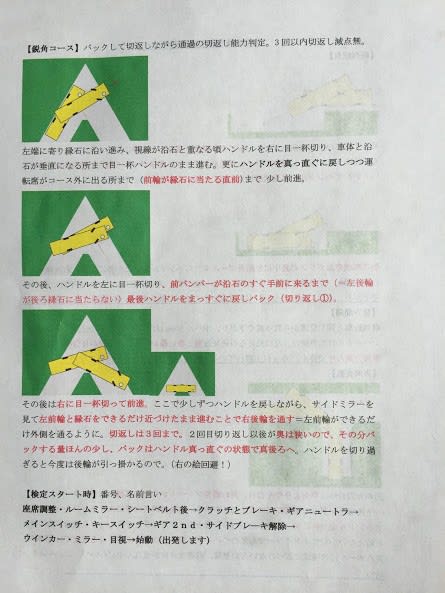

2回目)1/30、路上後のコース内課題の鋭角で、3回以内を4回切返しでなくては抜けれず→×(SS教官)

3回目)2/3、路上の交差点右左折時中に信号赤になるが2回あり→×(参考:コース内課題はすべてクリア MG教官)

ちなみに、1回目後の補習では、「規定50センチ内以上の52cm離れていても5m離れていても減点数は一緒で、接触してしまえば不合格決だからリスク負うのは止めろ」と。

※これは不合格後直した課題のポイントです。

2回目後の鋭角では「切り返しバッグ限界点は前バンパーが前沿石と揃ったとこ。アンダーミラーで見てここで切り返し後の前進を」と初めて教わった。

3回目の補習では、「交差点は特徴をできるだけ覚え、対抗の信号を見て正面信号の変わり目予測しつつ、絶対に無理目で進まないこと」と念押しされた。2/6(木)4回目の卒業検定でようやく合格できましたが、超過費用としては2回を超えた3回目、4回目の検定費と、3回目の補習費各約1万円、計約3万円を支払った。

また、4回目の検定においても、「交差点で青に変わるのを予測して動く準備が感じられることと、1箇所の交差点右折で対向車が減速で譲るのを期待し動き始める雰囲気を感じた。まだ一般車感覚が十分に抜けてない可能性あり、今後心するよう」とのアドバイスをもらった。アドバイスは的を射ているところもあり、本当に心しなくちゃ! しかし、このスケジュールメモを見てください。

免許取得とは関係のない遊びの用事も書き足しましたが、4回目をしくじっていたら、2/6の新年会、2/7のGolfコンペ、そして2/8、9の泊まってスキーが大変なことになっていた…。古谷教習所とお別れできて、よかった。

スキーから帰って翌日2/10(火)には、鴻巣免許センターで学科試験を受けました。勉強はというと、卒業技能検定がもう少し早めに終わる予定に合わせてしていたので、そう心配はしていなかった。でも遊んだ後だったこともあり、当日は免許センターまで電車で行き電車やバス内でも復習をするようにしました。

一問一問勘違いのないよう熟読して進めたせいか、回答作成には結構時間を要しましたが、備考欄に答えに迷う問題番号を記載しておき、最後に今一度考え直す時間は何とか確保できました。

結果は合格でき、午前中合格発表後の午後に新しい運転免許の交付をもらい、帰路につけました。翌日は奥さんと東京ドイツ村バスツアーで遊ぶスケジュールで、ホント合格できてヨカッタぁ。

<今回の将来>

大型二種免許取得シリーズは、今回でリポート終了です。同じ試みをされようとしている方に参考なりましたかね? ところで皆様の興味は「大型二種免許を取り、今後は一体何をするの?」ですよね。それに関しては、どこかでタイミングをみて、リポートさせていただきましょうかねぇ???

走行車線に出て、何とかギアチェンジなどをして外周を廻り、最初に練習をしたのが「路端停車」です。第一段階修了検定の技能試験課題で、上の資料のとおり路則に停車時バスの車体全体を路則の30cm未満に近づけ、バスの前バンパーを路則にあるポール位置にぴったり合わせ停車。その後発信時には前にあるポールに左ミラーを接触させず、かつリアオーバーハングにより左後ろの車体が路則をオーバーしないように発信する課題。ふぅー。

走行車線に出て、何とかギアチェンジなどをして外周を廻り、最初に練習をしたのが「路端停車」です。第一段階修了検定の技能試験課題で、上の資料のとおり路則に停車時バスの車体全体を路則の30cm未満に近づけ、バスの前バンパーを路則にあるポール位置にぴったり合わせ停車。その後発信時には前にあるポールに左ミラーを接触させず、かつリアオーバーハングにより左後ろの車体が路則をオーバーしないように発信する課題。ふぅー。