【樹齢約250年の桜~親戚の家から~】

月に叢雲花に風 (つきにむらくもはなにかぜ)

好事にはとかく邪魔が入りやすく

よい 状態は長続きしないということ。

月見をすれば雲が名月を隠し

花見に行けば風が桜花 を散らす。

同意語として、 「花には嵐のさわりあり」、「花に風」、「花に嵐」

「花開いて風雨多し 」 などかあるそうです。

昔の人はうまいこと言いましたよね。

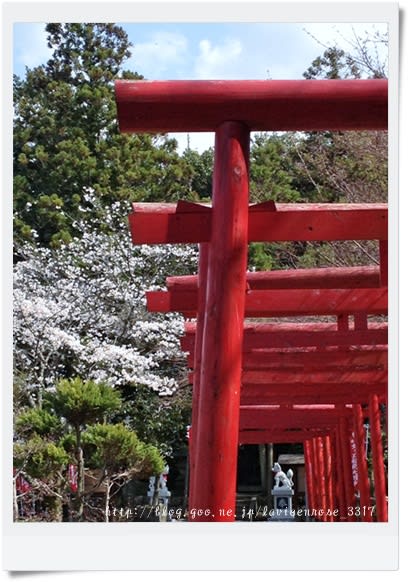

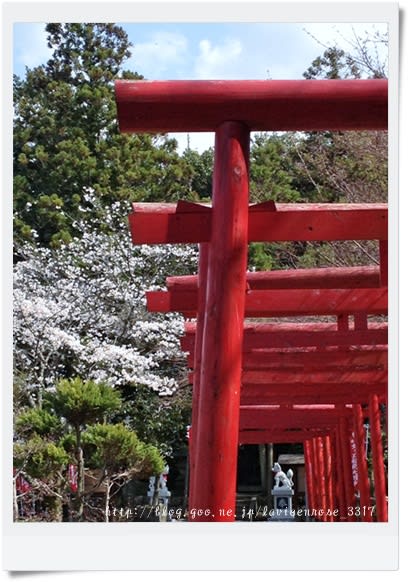

【お稲荷さんの桜】

土曜日から日曜日にかけてのの花嵐で、満開だった桜の花が随分と数を減らしてしまいました。

それでも踏ん張って残ってくれた桜たちが、入学式に花を添えてくれそうです。

花といえば、日本語には多くの花の付く言葉がありますね。

どんな言葉がお好きですか?

花明かり:桜の花が一面に咲いて、夜でもあたりが明るく見えること

花嵐:桜の花の盛りのころに吹く強い風 また、その風で桜の花が散り乱れること

花筏(はないかだ):散った花びらが川面を流れてゆくようす

花香

花霞(はながすみ):遠く咲く桜の花群

花の鏡:花の影の映る水面のようす

花の顔ばせ:花のように美しい顔

花の賀:花の宴

花の雲~咲き連なる桜の花の様の例え

花曇り:桜の花が咲くころに、空が薄く曇っているようす

花心:うつろいやすい心

花の波:花の連なり、花の散り浮かぶ波

花冷え:春、桜の花が咲くころに一時的にもどってくる寒さ

花疲(はなづかれ):花見に歩いて疲れること

花の姿:美しい様

花筵:草花などが一面に咲きそろったさま、また、花の散り敷いたさまを筵にたとえていう語

花風

花の顔ばせ:花のように美しい顔

花匂(はなにおい):花に美しく映える様

花笑(はなえみ):花が咲くこと また咲いた花のような華やかな笑顔

花香(はなが)

花雪:花群を雪に例えたもの

花催(はなもよい):花の咲きそうな気配

花の雫:花から滴り落ちる露

花掛水(はなかけみず)

花錦

花のふすま:花が身に降りかかる様

花恥ずかしい:ういういしい

花盗人(はなぬすびと)

花守(はなもり):花の番人

花のとざし(とぼそ):花に囲まれた家

花の浮き橋:花の水面に散り敷いた様

花見船

花風

花陰(はなかげ)

花の顔ばせ:花のように美しい顔

花匂(はなにおい):花に美しく映える様

花見顔

花見鳥~うぐいすの異称

花摘(はなつみ)

花の下臥(はなのしたぶし):花の下陰に寝ること

花細し(はなぐわし):花が美しいの意

花摺衣:花摺りで染めた衣 すりごろも

・・・・いやはや、きりがありません。

こんな言葉をさらりと使える様な、花のような人でありたいものです。

ところで、桜の花が日本人に好まれるのには

散り際が潔い(いさぎよい)からだと言われています。

潔いとは、思い切りがよい。卑怯なところや未練がましいところがない。

清らかで気持ちが良い。汚れがないという意味です。

このいさぎよい という言葉を

いさぎいいとも言ったりしますが

これは大きな間違いです。

潔いとは 「いさ(いと)」 + 「清い 」から来たもので

「いさぎ」が 良いとか悪いとかいう 意味ではないのです。

とても清い・・・という意味なのだそうです。

いや~!

使ってましたよ「いさぎいい ですね!」って

間違ってたのですね。

【姪から届いた桜の写真~なばなの里にて~】

月に叢雲花に風 (つきにむらくもはなにかぜ)

好事にはとかく邪魔が入りやすく

よい 状態は長続きしないということ。

月見をすれば雲が名月を隠し

花見に行けば風が桜花 を散らす。

同意語として、 「花には嵐のさわりあり」、「花に風」、「花に嵐」

「花開いて風雨多し 」 などかあるそうです。

昔の人はうまいこと言いましたよね。

【お稲荷さんの桜】

土曜日から日曜日にかけてのの花嵐で、満開だった桜の花が随分と数を減らしてしまいました。

それでも踏ん張って残ってくれた桜たちが、入学式に花を添えてくれそうです。

花といえば、日本語には多くの花の付く言葉がありますね。

どんな言葉がお好きですか?

花明かり:桜の花が一面に咲いて、夜でもあたりが明るく見えること

花嵐:桜の花の盛りのころに吹く強い風 また、その風で桜の花が散り乱れること

花筏(はないかだ):散った花びらが川面を流れてゆくようす

花香

花霞(はながすみ):遠く咲く桜の花群

花の鏡:花の影の映る水面のようす

花の顔ばせ:花のように美しい顔

花の賀:花の宴

花の雲~咲き連なる桜の花の様の例え

花曇り:桜の花が咲くころに、空が薄く曇っているようす

花心:うつろいやすい心

花の波:花の連なり、花の散り浮かぶ波

花冷え:春、桜の花が咲くころに一時的にもどってくる寒さ

花疲(はなづかれ):花見に歩いて疲れること

花の姿:美しい様

花筵:草花などが一面に咲きそろったさま、また、花の散り敷いたさまを筵にたとえていう語

花風

花の顔ばせ:花のように美しい顔

花匂(はなにおい):花に美しく映える様

花笑(はなえみ):花が咲くこと また咲いた花のような華やかな笑顔

花香(はなが)

花雪:花群を雪に例えたもの

花催(はなもよい):花の咲きそうな気配

花の雫:花から滴り落ちる露

花掛水(はなかけみず)

花錦

花のふすま:花が身に降りかかる様

花恥ずかしい:ういういしい

花盗人(はなぬすびと)

花守(はなもり):花の番人

花のとざし(とぼそ):花に囲まれた家

花の浮き橋:花の水面に散り敷いた様

花見船

花風

花陰(はなかげ)

花の顔ばせ:花のように美しい顔

花匂(はなにおい):花に美しく映える様

花見顔

花見鳥~うぐいすの異称

花摘(はなつみ)

花の下臥(はなのしたぶし):花の下陰に寝ること

花細し(はなぐわし):花が美しいの意

花摺衣:花摺りで染めた衣 すりごろも

・・・・いやはや、きりがありません。

こんな言葉をさらりと使える様な、花のような人でありたいものです。

ところで、桜の花が日本人に好まれるのには

散り際が潔い(いさぎよい)からだと言われています。

潔いとは、思い切りがよい。卑怯なところや未練がましいところがない。

清らかで気持ちが良い。汚れがないという意味です。

このいさぎよい という言葉を

いさぎいいとも言ったりしますが

これは大きな間違いです。

潔いとは 「いさ(いと)」 + 「清い 」から来たもので

「いさぎ」が 良いとか悪いとかいう 意味ではないのです。

とても清い・・・という意味なのだそうです。

いや~!

使ってましたよ「いさぎいい ですね!」って

間違ってたのですね。

【姪から届いた桜の写真~なばなの里にて~】