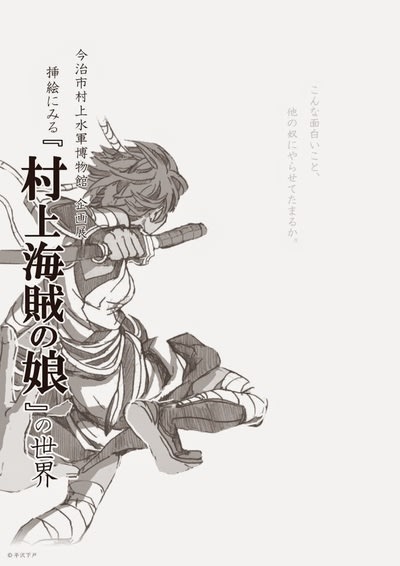

村上海賊の娘

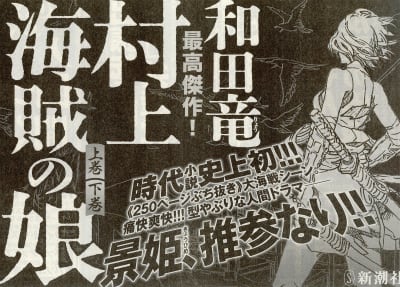

『のぼうの城』の和田竜先生の

最新作『村上海賊の娘』をお送りします。

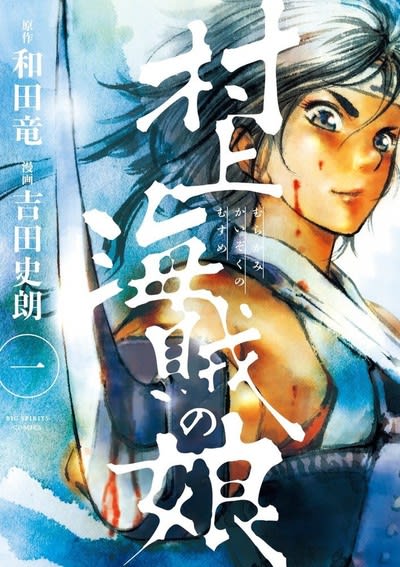

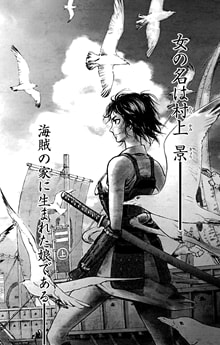

↑の絵が『村上海賊の娘』こと

主人公の村上景です。

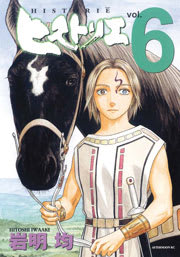

マンガ連載も始まりました。

「さぁ、海賊の時間だ!」

海賊つながりということで・・・(^-^;)

第一次木津川口の戦い

『村上海賊の娘』は、

毛利と織田信長の戦(いくさ)である

「第一次木津川口の戦い」を

描きます。

作者の和田竜先生は『マッドマックス』(古い方)

などのアクション映画がお好きで

『村上海賊の娘』は海戦のシーンが

長いです。

↑250ページと宣伝されていますし。

実は『村上海賊の娘』は主人公の村上景が

出るまでちょっとページの枚数が

かかります。

それで時代背景などが語られますが、

『信長の忍び』の重野なおき先生が

大河ドラマ『軍師・官兵衛』を見て

描いた絵や、『修羅の刻』などの絵で、

『村上海賊の娘』の登場人物を紹介

したいと思います。

本願寺顕如

鈴木孫一

小早川隆景と吉川元春

乃美宗勝

↑『村上海賊の娘』は、こんな感じで

大変な戦況となっています。

(これはもう少し後のことですが・・・)

村上景

村上景は『村上海賊の娘』のタイトル通り

海賊の頭領の娘なんですよ。

もちろん海賊の娘だから(?)とても強い

のです。

だけど村上景の魅力はそれだけでは

ありません。

村上景は作中でブサイク、ブサイク

言われるんですが、現代の美的感覚から

すれば美人なのはお約束です♪(笑)

村上景が美人と言われて喜んでいるのが

どこかかわいらしいのです♪

あと和田竜先生はナウシカがお好きなようで

村上景にも、ちょっとナウシカが入ってる気が

します。

そしてお約束のように平安時代的な美人の

琴姫が登場し、村上景とちょっと張り合うのです

が・・・村上景の方がキレイになってるのも

お約束です☆(笑)

なんとなく琴姫は高畑勲の『かぐや姫』に

出てきた女官のイメージがあります。

あの女官も可愛かったですが♪

そして 出番は少ないながら、琴姫の一言が

村上景を突き動かすのです。

村上景は、とある事件から

戦うこと、そのものを忌避するように

なります。

読んでる方からすれば、あれだけ強い

村上景の初めて見せる弱さに驚き、そして

ギャップに萌えることになります♪

そこから村上景が復活するのですが、

恵まれてるというか、良い人が多いというか

みんな、どこか村上景のことが好き

なんですよ、お父さんとか弟とか(笑)

いい味だしてるキャラが多いのですが

ちょっと人数が多いので、書くのを

あえて村上景1人に絞りました。

『村上海賊の娘』は村上景という

1人の少女を描き切った話だと思います。

私は、この小説を読んで、

『アルスラーン戦記』の田中芳樹が書いた

初の歴史小説、『風よ、万里を翔けよ』を

思い出しました。

そして『村上海賊の娘』は終章で

登場人物の、その後を書くのですが

どこか不思議な余韻が残りました。

あと海賊たちの戦いに対する考え方。

譜代の臣とかなら忠義や忠誠が

戦う理由になりますが、海賊たちの考えは

まず生き残ることで忠義は二の次で、

だからこそ仲間や身内、家族を大事にするん

だなぁ、と思いました。