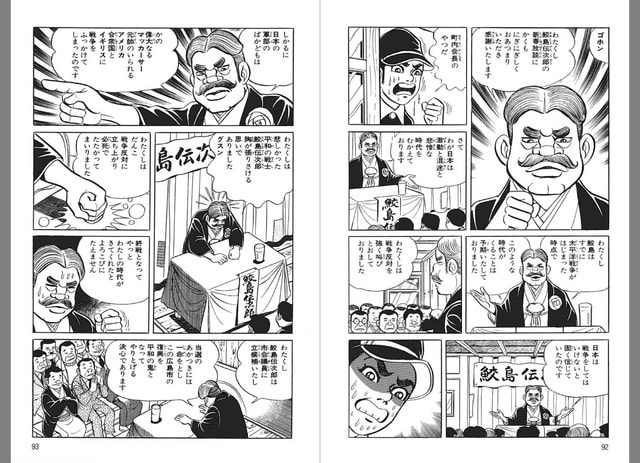

鮫島伝次郎とは漫画『はだしのゲン』にでてくる登場人物で、戦中は町内会長として軍部にベッタリで「進め一億火の玉だ」「非国民」とゲン一家を虐めていたのだが、敗戦で世の中の風向きが180度変わると「私は戦争に反対だった」「平和の鬼になる」と転向して市会議員に立候補するもゲンにその「転向」を非難される。

『はだしのゲン』は始めはジャンプに掲載されていたそうだが、共産党の機関紙に移ったので『反日の聖書』といえる漫画だ。人格が固まっていない小学生、中学生に読ませるために小学校、中学校の図書室に置くのは教育上危険極まりない。しかし左翼が騒いだので図書室から排除する請願は退けられてしまった。

(画像はツイッターより転載)

マスコミと知識人はこれなのだ。支那事変も大東亜戦争も反対するマスコミや知識人はほとんどいなかった。共産主義者(社会主義者)とそう見なされた人間くらいだろう。

それが敗戦するやいなや「マッカーサー万歳」だ。正確にはGHQに発禁処分を受けて震え上がってからだが。恥を知る人間ならこんなことはできない。

日本はドイツを見習えという声を聞くが、ドイツはナチスに協力した新聞は全て廃刊している。今のドイツの新聞は戦後に創刊したものなのだ。日本でも朝日新聞も読売新聞も毎日新聞、日経新聞、産経新聞その他全ての地方紙も廃刊すべきだった。

敗戦で「転向」した知識人の代表が宮澤俊義だ。東京大学の教授で憲法の権威だ。戦時中は軍部に迎合し、占領中はGHQに迎合した。少し長いがウィキペディアを読んで貰いたい。流し読みでも構わない。

~~引用ここから~~

(略)

来歴

美濃部達吉の弟子。美濃部の後継として東京帝国大学(のち東京大学)法学部教授を務め、東京大学退官後は末延三次らと共に、立教大学法学部の創設に尽力した。

日本国憲法の制定時に学術面から寄与し、後の憲法学界に多大な影響を残した。司法試験などの受験界では「宮沢説」は通説とされ、弟子の芦部信喜以下東大の教授陣に引き継がれている。

(略)

学説

学説は時宜に伴い変化した。

戦前、大日本帝国憲法の講義の際、「憲法第一条から第三条まで、これは伝説です。講義の対象になりません。省きます」として進歩的立場を示していた。

1935年に天皇機関説事件が発生して師の美濃部が激しく攻撃された時には、東大で憲法学を教えていた宮澤も激しい批判の対象とされた。蓑田胸喜によれば、「美濃部達吉氏に対してと共に厳粛に司法行政的処置がなさるべきである」「国体国憲に対する無学無信の反逆思想家が帝大憲法教授たることは学術的にも法律的にも断じて許さるべきではない」とされた。

国体明徴声明で天皇機関説が公式に否定されて以降は、これに積極的に異議申し立てをすることはなかった。戦時下の東大法学部の阿諛追従ぶりを批判した小田村寅二郎によれば、1937年度の法学部講義では天皇の統治権についての説明を行わずにこの問題を回避していた。

大政翼賛会については、『改造』1941年1月号掲載の論文「体制翼賛運動の法理的性格」において、万民翼賛は帝国憲法のみならず、肇国以来の憲法の大原則である、として積極的に擁護し、議会制民主主義を時局にそぐわず不十分である、と論じた。

終戦直後は、天皇機関説事件の以前と同様に帝国憲法の立憲主義的要素を擁護し、美濃部と同じく改正不要の立場を表明していた。しかし1946年3月までには、憲法改正は平和国家の建設を目指すものだ、との主張に転じた。その後、1946年5月には大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を法的に解釈した八月革命説を提唱する。八月革命説とは、大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を、1945年8月におけるポツダム宣言の受諾により、主権原理が天皇主権から国民主権へと革命的に変動したとすることにより、説明する議論である。この主権原理の変動により、大日本帝国憲法の内容も大きく変容し、国民主権原理と両立し得ない部分は、その効力を失った。こうした変容を被った大日本帝国憲法は、日本国憲法と法的に連続している。つまり、変容後の大日本帝国憲法の改正として、日本国憲法の成立は説明できるとするものである。

その他では、法哲学者である尾高朝雄との尾高・宮沢論争(国体論争)も有名で、その他公共の福祉の解釈における一元的内在制約説の主張など、後の憲法学界に多大な影響を残した。

帝国憲法下における帝国議会を国民の代表として位置づける美濃部の議論に対して、帝国議会の議員は有権者から命令委任を受けておらず、したがって、真の意味において帝国議会は国民の代表とは言えないとする批判を展開した。この議論は、国会および国会議員を国民の代表とする日本国憲法43条のいう「代表」とは、法的意味ではなく、政治的意味の代表にとどまるとする現在の通説に引き継がれている。

公共の福祉に関する一元的内在制約説とは、憲法の保障する基本権を制約する根拠となるのは、他の人々の基本権でしかあり得ないとの前提から、こうした基本権相互の矛盾・抵触を調整する実質的公平の原理が公共の福祉であるとするものである。ただ、この議論は、基本権の制約根拠は他の基本権以外にも容易に想定できるのではないかとの批判や、他者の基本権を侵害しえないことは、各基本権の保護範囲の存在によってより説得的に説明し得るのではないかとの批判を被っている。

天皇の立場については、1947年の時点では「日本国憲法の下の天皇も『君主』だと説く事が、むしろ通常の言葉の使い方に適合するだろうとおもう」と述べた。しかし、1955年には「君主の地位をもっていない」と君主制を否定した。さらに1967年の『憲法講話』(岩波新書)では、天皇はただの「公務員」などと述べ、死去する1976年の『全訂日本国憲法』(日本評論者)では、「なんらの実質的な権力をもたず、ただ内閣の指示にしたがって機械的に『めくら判』をおすだけのロボット的存在」と解説し、その翌年死去した。変説の理由について西修は「東京帝大教授で憲法の権威であった宮澤にはGHQから相当の圧力があったであろう」という説を紹介している。

(略)

~~引用ここまで~~

知識人などこの程度の存在なのだ。軍部に逆らって弾圧されたり、GHQに逆らって戦犯にされても自説を貫ける硬骨な知識人などそうはいないが。

軍部やGHQに迎合したのはマスコミや知識人に限った話でもない。

昭和3年前後に生まれた「小国民世代」と言われる世代は小学校で「御国のために死ね」と教えられたのに、敗戦で同じ教師に「占領軍兵士にハローと言いましょう」と教育されたらしい。それゆえ天皇陛下や教師に不信感を持つに至ったそうだ。田原総一朗や石原慎太郎がこの世代だ。実は私の祖母も昭和3年生まれなのだが、特別私に何か言ってきたことはない。なぜか昭和天皇に対する評価が低く、東條英機に対する評価が高い祖母なのだが。

知識人を世の中から抹殺すればそれはポル・ポトだ。要は信頼できる専門家なのか、専門家の皮を被った詐欺師なのかを見分けられれば良いのだ。それが国民に、もちろん私を含む、容易にできれば詐欺師に騙される人間はいないだろうし、選挙で安倍晋三が勝つこともなかったはずだ。

「すべてに専門知識を持たなくてはならない訳ではありませんでしょう。宝石にもワインにも専門家がいますから、要は信頼するに足る専門家を見分ける目ですわ」(『銀河英雄伝説』ヒルデガルド・フォン・マリーンドルフの発言)

緊縮財政派の経済学者、エコノミスト、マスコミは財務省の迎合者だ。阿諛追従の輩だ。そのせいで緊縮財政が続き経済が落ち込んでいるのだ。国民には財政が破綻すると繰り返すオオカミ少年(物語のように最後に破綻するというわけではない)に騙されず、積極財政に転じて欲しいのだが。

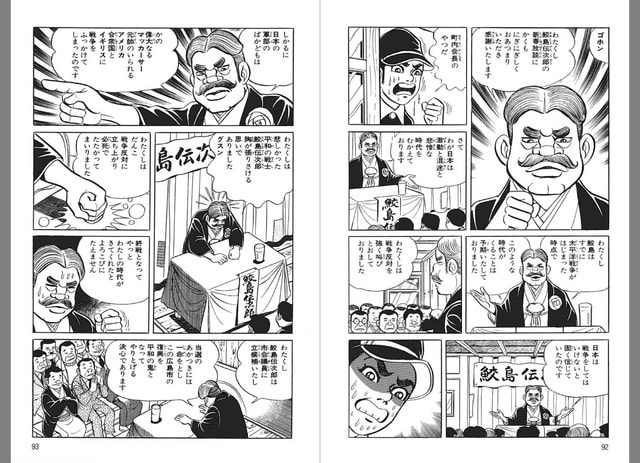

『はだしのゲン』は始めはジャンプに掲載されていたそうだが、共産党の機関紙に移ったので『反日の聖書』といえる漫画だ。人格が固まっていない小学生、中学生に読ませるために小学校、中学校の図書室に置くのは教育上危険極まりない。しかし左翼が騒いだので図書室から排除する請願は退けられてしまった。

(画像はツイッターより転載)

マスコミと知識人はこれなのだ。支那事変も大東亜戦争も反対するマスコミや知識人はほとんどいなかった。共産主義者(社会主義者)とそう見なされた人間くらいだろう。

それが敗戦するやいなや「マッカーサー万歳」だ。正確にはGHQに発禁処分を受けて震え上がってからだが。恥を知る人間ならこんなことはできない。

日本はドイツを見習えという声を聞くが、ドイツはナチスに協力した新聞は全て廃刊している。今のドイツの新聞は戦後に創刊したものなのだ。日本でも朝日新聞も読売新聞も毎日新聞、日経新聞、産経新聞その他全ての地方紙も廃刊すべきだった。

敗戦で「転向」した知識人の代表が宮澤俊義だ。東京大学の教授で憲法の権威だ。戦時中は軍部に迎合し、占領中はGHQに迎合した。少し長いがウィキペディアを読んで貰いたい。流し読みでも構わない。

~~引用ここから~~

(略)

来歴

美濃部達吉の弟子。美濃部の後継として東京帝国大学(のち東京大学)法学部教授を務め、東京大学退官後は末延三次らと共に、立教大学法学部の創設に尽力した。

日本国憲法の制定時に学術面から寄与し、後の憲法学界に多大な影響を残した。司法試験などの受験界では「宮沢説」は通説とされ、弟子の芦部信喜以下東大の教授陣に引き継がれている。

(略)

学説

学説は時宜に伴い変化した。

戦前、大日本帝国憲法の講義の際、「憲法第一条から第三条まで、これは伝説です。講義の対象になりません。省きます」として進歩的立場を示していた。

1935年に天皇機関説事件が発生して師の美濃部が激しく攻撃された時には、東大で憲法学を教えていた宮澤も激しい批判の対象とされた。蓑田胸喜によれば、「美濃部達吉氏に対してと共に厳粛に司法行政的処置がなさるべきである」「国体国憲に対する無学無信の反逆思想家が帝大憲法教授たることは学術的にも法律的にも断じて許さるべきではない」とされた。

国体明徴声明で天皇機関説が公式に否定されて以降は、これに積極的に異議申し立てをすることはなかった。戦時下の東大法学部の阿諛追従ぶりを批判した小田村寅二郎によれば、1937年度の法学部講義では天皇の統治権についての説明を行わずにこの問題を回避していた。

大政翼賛会については、『改造』1941年1月号掲載の論文「体制翼賛運動の法理的性格」において、万民翼賛は帝国憲法のみならず、肇国以来の憲法の大原則である、として積極的に擁護し、議会制民主主義を時局にそぐわず不十分である、と論じた。

終戦直後は、天皇機関説事件の以前と同様に帝国憲法の立憲主義的要素を擁護し、美濃部と同じく改正不要の立場を表明していた。しかし1946年3月までには、憲法改正は平和国家の建設を目指すものだ、との主張に転じた。その後、1946年5月には大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を法的に解釈した八月革命説を提唱する。八月革命説とは、大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を、1945年8月におけるポツダム宣言の受諾により、主権原理が天皇主権から国民主権へと革命的に変動したとすることにより、説明する議論である。この主権原理の変動により、大日本帝国憲法の内容も大きく変容し、国民主権原理と両立し得ない部分は、その効力を失った。こうした変容を被った大日本帝国憲法は、日本国憲法と法的に連続している。つまり、変容後の大日本帝国憲法の改正として、日本国憲法の成立は説明できるとするものである。

その他では、法哲学者である尾高朝雄との尾高・宮沢論争(国体論争)も有名で、その他公共の福祉の解釈における一元的内在制約説の主張など、後の憲法学界に多大な影響を残した。

帝国憲法下における帝国議会を国民の代表として位置づける美濃部の議論に対して、帝国議会の議員は有権者から命令委任を受けておらず、したがって、真の意味において帝国議会は国民の代表とは言えないとする批判を展開した。この議論は、国会および国会議員を国民の代表とする日本国憲法43条のいう「代表」とは、法的意味ではなく、政治的意味の代表にとどまるとする現在の通説に引き継がれている。

公共の福祉に関する一元的内在制約説とは、憲法の保障する基本権を制約する根拠となるのは、他の人々の基本権でしかあり得ないとの前提から、こうした基本権相互の矛盾・抵触を調整する実質的公平の原理が公共の福祉であるとするものである。ただ、この議論は、基本権の制約根拠は他の基本権以外にも容易に想定できるのではないかとの批判や、他者の基本権を侵害しえないことは、各基本権の保護範囲の存在によってより説得的に説明し得るのではないかとの批判を被っている。

天皇の立場については、1947年の時点では「日本国憲法の下の天皇も『君主』だと説く事が、むしろ通常の言葉の使い方に適合するだろうとおもう」と述べた。しかし、1955年には「君主の地位をもっていない」と君主制を否定した。さらに1967年の『憲法講話』(岩波新書)では、天皇はただの「公務員」などと述べ、死去する1976年の『全訂日本国憲法』(日本評論者)では、「なんらの実質的な権力をもたず、ただ内閣の指示にしたがって機械的に『めくら判』をおすだけのロボット的存在」と解説し、その翌年死去した。変説の理由について西修は「東京帝大教授で憲法の権威であった宮澤にはGHQから相当の圧力があったであろう」という説を紹介している。

(略)

~~引用ここまで~~

知識人などこの程度の存在なのだ。軍部に逆らって弾圧されたり、GHQに逆らって戦犯にされても自説を貫ける硬骨な知識人などそうはいないが。

軍部やGHQに迎合したのはマスコミや知識人に限った話でもない。

昭和3年前後に生まれた「小国民世代」と言われる世代は小学校で「御国のために死ね」と教えられたのに、敗戦で同じ教師に「占領軍兵士にハローと言いましょう」と教育されたらしい。それゆえ天皇陛下や教師に不信感を持つに至ったそうだ。田原総一朗や石原慎太郎がこの世代だ。実は私の祖母も昭和3年生まれなのだが、特別私に何か言ってきたことはない。なぜか昭和天皇に対する評価が低く、東條英機に対する評価が高い祖母なのだが。

知識人を世の中から抹殺すればそれはポル・ポトだ。要は信頼できる専門家なのか、専門家の皮を被った詐欺師なのかを見分けられれば良いのだ。それが国民に、もちろん私を含む、容易にできれば詐欺師に騙される人間はいないだろうし、選挙で安倍晋三が勝つこともなかったはずだ。

「すべてに専門知識を持たなくてはならない訳ではありませんでしょう。宝石にもワインにも専門家がいますから、要は信頼するに足る専門家を見分ける目ですわ」(『銀河英雄伝説』ヒルデガルド・フォン・マリーンドルフの発言)

緊縮財政派の経済学者、エコノミスト、マスコミは財務省の迎合者だ。阿諛追従の輩だ。そのせいで緊縮財政が続き経済が落ち込んでいるのだ。国民には財政が破綻すると繰り返すオオカミ少年(物語のように最後に破綻するというわけではない)に騙されず、積極財政に転じて欲しいのだが。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます