青春18きっぷ・・・乗り鉄、駅鉄の旅です。

青春18きっぷ・・・JR全国各社がが売り出している

特別企画乗車券。JRの各駅列車、快速列車に1日乗り放題、5回使用可、12050円。

今回は

JR東海道線から

JR飯田線、JR中央線を・・・コロナ禍戒厳令の出る前の三日間の急ぎ旅・・・

今日で3日目、最終日、豊橋から飯田線で195㎞の辰野駅まで、辰野駅から中央本線で209.8㎞の新宿まで、合計500㎞に及ぶロングトラベル。

飯田線始発駅の豊橋から豊川に沿って新城駅っ三河川合駅。峠を越えて相川、大千世川の天竜川水系の東栄駅、出馬駅、天竜川沿いの中部天竜駅、そしてトンネルを潜って水窪川沿いの水窪駅に。ここからは秘境駅ゾーンに入ります。

飯田線の静岡県最北端の駅「

小和田」・・・静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家・・・車窓から駅名標をパチリ。

集落無し、車道無し、乗降客無し、1日上り列車8本、下り列車9本、

秘境中の秘境駅・・・

1936年開業、1面1線の無人駅、佐久間ダムの完成で

小和田集落は湖底に。

※撮影日は3月27日。

★

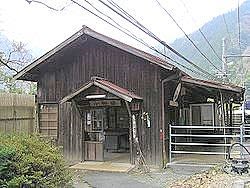

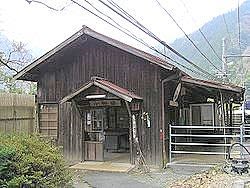

小和田駅舎(

写真はWikipediaから)・・・中部天竜駅管理の無人駅。数年前までトイレもあったが撤去。人家がないので郵便業務、新聞輸送もなし。対岸は愛知県豊根村富山地区、県道1号線が走っているが人家はない。長野県境に駅から約1㎞。愛知県への橋、長野県に通じる車道はない。

★

1日の乗客数・・・1990年代まで10人以上、2000年代に入り5~6人に、最近は鉄ちゃん、秘境マニアが3人程度、生活路線としての乗客は?

★

人家は・・・人道を4~5㎞、急傾斜の山道を約1時間、標高650m(

小和田駅との標高差350m)の塩沢集落。4世帯ほど?集落からは車道で山道を20㎞ほどで長野県天竜村平岡、静岡県水窪へ。

★1993年

皇太子(

現天皇)成婚のとき、皇太子妃

雅子さんの旧姓

小和田にちなんで訪れる人で賑わったとか。

★

小和田の地名由来は・・・川の作った曲がった小さな沖積地・・・小輪田・・・であろうか?

※コメント欄オープンしています。

・URL無記入のコメントは削除します。

・当ブログ無関係のコメントは削除。

}

}

名古屋駅到着・・・まずは駅名標をパチリ。

名古屋駅到着・・・まずは駅名標をパチリ。

★小和田駅舎(

★小和田駅舎(

★大嵐駅(

★大嵐駅(