彩風人・・・2016年5月、北九州の旅の写真紀行です。

関門海峡を渡って下関市みもすそ川町・・・みもすそ川公園です。バス停は「御裳川」・・・読めないですね。ちなみに伊勢神宮の神域を流れる五十鈴川の異名を御裳濯川をいうが関係は・・・よくワカラナイ。

平安時代の末期、平清盛の天下が崩れて、平家は瀬戸内海を西へ敗走、それを追う源氏の軍勢・・・源平合戦の最後の戦場が・・・眼前の壇之浦です。

・・・彩風人の写真帳・・・

(比企の丘からブログのギャラリー開放です)

(比企の丘からブログのギャラリー開放です)

関門海峡を渡って下関市みもすそ川町・・・みもすそ川公園です。バス停は「御裳川」・・・読めないですね。ちなみに伊勢神宮の神域を流れる五十鈴川の異名を御裳濯川をいうが関係は・・・よくワカラナイ。

平安時代の末期、平清盛の天下が崩れて、平家は瀬戸内海を西へ敗走、それを追う源氏の軍勢・・・源平合戦の最後の戦場が・・・眼前の壇之浦です。

みもすそ川公園から眺めた関門海峡、早鞆ノ瀬戸、玄海灘から瀬戸内海への玄関口。

いちばん狭いところで海峡の幅700m。1日4回の潮の流れ、いちばん早いときで時速18㎞。

関門橋(関門自動車道)・・・1973年竣工、長さ1068m、最大支長712m、高さ141m。

眼の前は源平合戦(治承・寿永の乱)・・・最後の海戦(寿永4年-1185年)が行われた「壇之浦」・・・

平知盛・・・碇知盛・・・

知盛は平清盛の四男、平家の総大将、戦に敗れもはやこれまでと碇を体に巻きつけて入水(じゅすい)したと伝えられるが?・・・

源義経・・・義経の八艘跳び・・・

義経は源頼朝の異母弟、壇之浦の海戦で舟の上を次から次へと八艘、飛びまわったと伝えられるが?・・・

源平合戦の総大将源範頼(頼朝の弟)、稀代の戦略・戦術家義経・・・そのご次々に兄頼朝に抹殺されていきます。

江戸末期の1863年、64年、長州軍は米、英、仏、オランダの連合艦隊と一戦を交え叩きのめされました・・・攘夷戦争、馬関戦争。

欧米列国の軍事力の違いを見せつけられた長州藩は「攘夷(夷人を攘う・・・排除する)」は政権転覆のタテマエにして、開国への道に進みます。

そのときの長州軍のカノン砲・・・戦利品としてフランス軍が徴収・・・ゆえに長州砲?・・・のレプリカ・・・屈辱・明治の夜明けのモニュメント。

いちばん狭いところで海峡の幅700m。1日4回の潮の流れ、いちばん早いときで時速18㎞。

関門橋(関門自動車道)・・・1973年竣工、長さ1068m、最大支長712m、高さ141m。

眼の前は源平合戦(治承・寿永の乱)・・・最後の海戦(寿永4年-1185年)が行われた「壇之浦」・・・

平知盛・・・碇知盛・・・

知盛は平清盛の四男、平家の総大将、戦に敗れもはやこれまでと碇を体に巻きつけて入水(じゅすい)したと伝えられるが?・・・

源義経・・・義経の八艘跳び・・・

義経は源頼朝の異母弟、壇之浦の海戦で舟の上を次から次へと八艘、飛びまわったと伝えられるが?・・・

源平合戦の総大将源範頼(頼朝の弟)、稀代の戦略・戦術家義経・・・そのご次々に兄頼朝に抹殺されていきます。

江戸末期の1863年、64年、長州軍は米、英、仏、オランダの連合艦隊と一戦を交え叩きのめされました・・・攘夷戦争、馬関戦争。

欧米列国の軍事力の違いを見せつけられた長州藩は「攘夷(夷人を攘う・・・排除する)」は政権転覆のタテマエにして、開国への道に進みます。

そのときの長州軍のカノン砲・・・戦利品としてフランス軍が徴収・・・ゆえに長州砲?・・・のレプリカ・・・屈辱・明治の夜明けのモニュメント。

※撮影日は2016年5月30日。カメラはCanon PowerShot G7X。

林芙美子(1903~1951年)下関に生まれ各地を転々として小学5年生から市立尾道高女を卒業するまでの6年間を尾道で過ごした。上京してフリーターの生活を続けながら同棲を繰り返したりして奔放に逞しく生きて、やがて女流文学者になって行く。

林芙美子(1903~1951年)下関に生まれ各地を転々として小学5年生から市立尾道高女を卒業するまでの6年間を尾道で過ごした。上京してフリーターの生活を続けながら同棲を繰り返したりして奔放に逞しく生きて、やがて女流文学者になって行く。

松陰神社の少し奥の伊藤博文の実家。

松陰神社の少し奥の伊藤博文の実家。 武家屋敷の並ぶ小路。袴を穿いて大小を腰に差したお侍が歩いていても違和感のない街だ。

武家屋敷の並ぶ小路。袴を穿いて大小を腰に差したお侍が歩いていても違和感のない街だ。

長州萩の武家屋敷街、いまなら高級官僚住宅団地であろうか。維新の英傑を生んだ街。それにしても維新後には非凡の天才は残らず消えた。維新の元勲とは動乱の時代に生き残った人。もし坂本竜馬、高杉晋作、村田蔵六が生きていたら・・・。

長州萩の武家屋敷街、いまなら高級官僚住宅団地であろうか。維新の英傑を生んだ街。それにしても維新後には非凡の天才は残らず消えた。維新の元勲とは動乱の時代に生き残った人。もし坂本竜馬、高杉晋作、村田蔵六が生きていたら・・・。

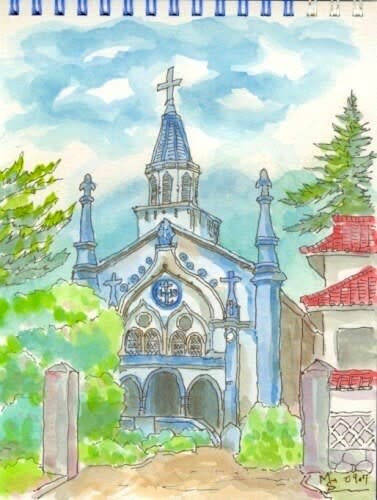

鯉のいる町を歩いていると目の前に教会が。

鯉のいる町を歩いていると目の前に教会が。

石州瓦の赤い屋根とナマコ壁の白がイイ。9時少し過ぎ、まだ掃除のおばさんなんかいていろいろお話してくれました。まるで安野さんとお友達みたい。

石州瓦の赤い屋根とナマコ壁の白がイイ。9時少し過ぎ、まだ掃除のおばさんなんかいていろいろお話してくれました。まるで安野さんとお友達みたい。