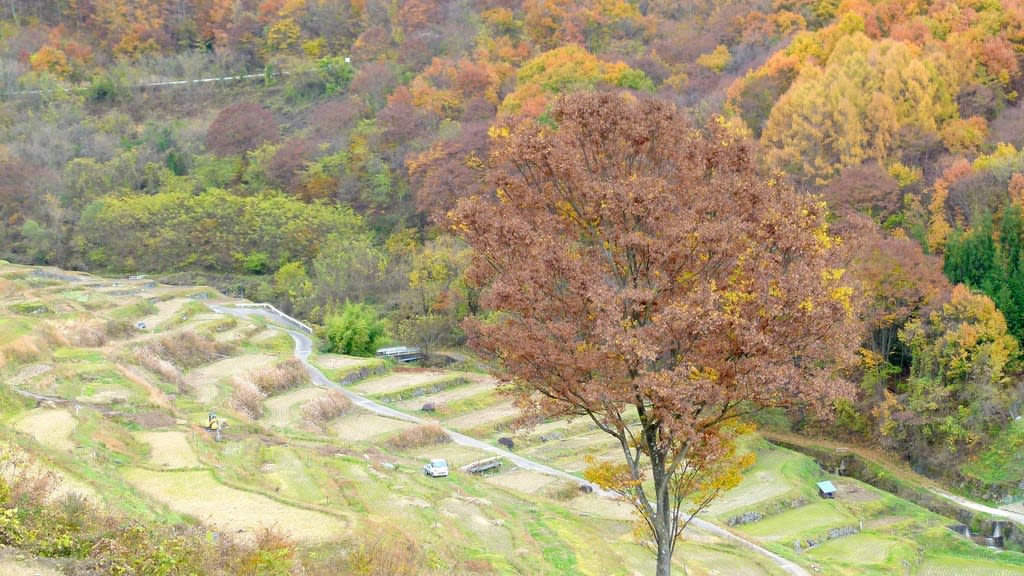

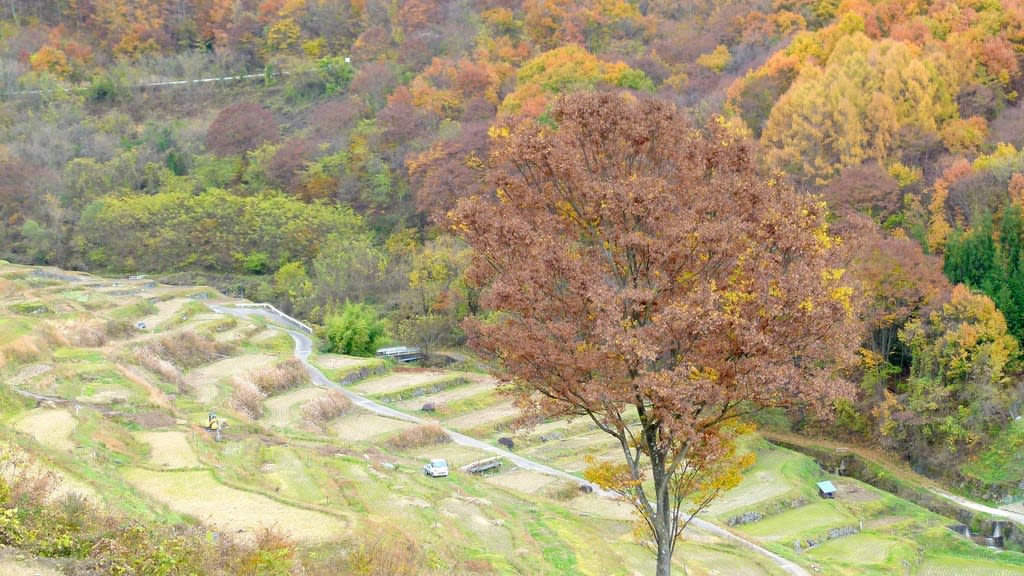

信州更級の姨捨・・・「田毎の月」で有名な姨捨の四十八枚田・・・稔りの秋です。

18号台風の通過したあとの稲田は倒伏した稲もありましたが、稲刈りも進行していました。

水耕民族日本の原点です。

コスモスの花が咲いています。畦の草刈りのときわざと刈り残したのかな。

眼の前に山々(

科)が更に更に続きます。更級の地名由来です。

※いまから1000年以上むかしの平安時代初期、「古今和歌集」に詠われた姨捨の風景です。

わが心なぐさめかねつ更級や

※いまから1000年以上むかしの平安時代初期、「古今和歌集」に詠われた姨捨の風景です。

わが心なぐさめかねつ更級や

姨捨山に照る月を見て (

詠み人しらず)

急勾配ですがいまの農道は舗装されて軽トラが登れます。急坂を下って帰路につきます。

※撮影は9月19日

《2014年7月19日のブログから》

信州銘酒「

棚田」を呑みながら・・・・・

《銘酒「

棚田」が効いてきました・・・これからあとは酔いにまかせた話です》

※

棚田・・・名勝をであり、俳句や歌や紀行文や絵や写真のテーマになります。

でも「棚田」って日本に水稲耕作が始められた時代(

弥生時代といわれますが、縄文時代にもその形跡があります)から、お先祖様が営々と築き上げてきた汗の結晶です。日本は国土の70%近くが山岳、森林ですから棚田は日本中にあります。

ここ姨捨の棚田の農道は急坂ですが今は四駆軽トラックが登れるように舗装され、脇を30㎝足らずの階段状にコンクリートで固められた水路が轟音を立てて滝のように落ちています。コンクリート水路のなかった時代はどうだったのでしょう。土はたちまち抉り取られます。階段状の棚田が水をだんだんに下の田んぼに落としていったのでしょうか。「

水の文化史」(

文藝春秋社1980年刊)の著者

富田和子は「

日本の水田はダムである」といっています。階段状の棚田のダムは傾斜地の崩壊を防ぎ、沖積平野に下りた水は水田で一時的に水を保水・浄水して、やがて河川に流れ、人の生活用水、工業用水に利用され、やがて海にと下って行きます。

日本の川は一部の大河を除けが短くて急勾配。ほっておけば海まで一気呵成に突っ走ります。この水をうまく使ってきたのが農耕民族日本人でした。

中国には「

耕して天に至る」という言葉がありますが、日本の棚田は上に森林があります。

治水は

治山であり

保水・利水・・・

国土保全です。この環境をどうやって保全していくのか。河川を改修してロング堤防を作るとか、水田はいらないから安価な米を輸入すればイイとか・・・そういう問題じゃないと思うのですが。