でした<(__)>

雪嶽山旅行、お昼を頂きに寄ったソジチョガットルで中断していましたが、

このソジチョガットルには、会えばきっと誰もがまるで自分の田舎のおばあ

ちゃんに久々会った時のような気持ちになれそうなハルモニがいらっしゃい

ました。

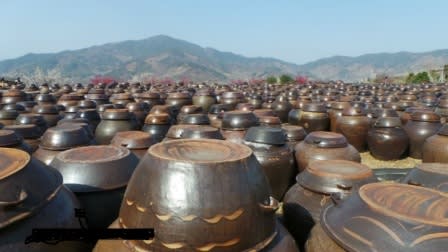

ソジチョガットルは江原道江陵にある韓食レストランで、古くからこの地方で

田植えなどで人手を集めた時に振る舞われたお膳を、伝統として今に伝えてい

ます。

ペ・ヨンジュンはこの伝統食を著書に掲載する為に取材に訪れ、ハルモニに

会うことになったわけです。

嫁いで70年を超える年月の間たった三度しか外出したことがないハルモニ、

訪問の時点でハルモニがペ・ヨンジュンを知っていたかどうかは分かりません

が、突如我が家に舞い降りた美しい青年に、きっとハルモニの心も浮き立った

ことでしょう。最初で最後のたった一度の旅行先に選んだ済州道に行ってきた

経験を、不思議な思いとときめきをこめ、几帳面、かつ正確に綴った日記を

取り出して来て、一文字一文字しっかり読んで聞かせてくれたそうです。

この時の印象を彼は「心地よいリズムに乗って低めのトーンが安らぎを与えてくれ

まるで母方の祖母に膝枕をしてもらって聞いているようだった。おばあさんの話す

声を聞けば、誰でもきっと気持ちが穏やかになるだろう」と言っています。

また「長い歳月の間、もどかしさや退屈さに打ち克ってきた忍耐にも驚いたが、

それにもかかわらず、一点の陰りもなく鮮やかに書き下ろした文章は、とても純粋

だった」とも。

その力となったものをペヨンジュンはしっかり発見していました。

ハルモニの箪笥の中をはじめ、毎日手の届く所帯道具のあちこちに、嫁いで来る時

お父様が、肝に銘じなければならない心構えや身持ちを、一つ一つ紙に書いて

くださったものを貼って、日々の規範とされていたらしいのです。

「おばあさんの純粋で清らかなお人柄の背景には、娘に対する父の愛が大きな役割を

果たしていたのだろう」と記しています。

ハルモニは初訪問の2011年7月にはまだお元気で、お昼をお店のスタッフさん達と

ご一緒されるらしく、住居からお店の方へ出向いていらっしゃいました。

食事を終えた私がハルモニについてお尋ねしたタイミングと重なり、会って

いらっしゃいと快く勧めていただき、お会いする幸運を得たのでした^^

その後の訪問時は足が痛いとお店に出向かれることはなくなったとのことでしたが

母屋でご息災でいらっしゃる旨をお聞きして、安堵の胸をなでおろしていました。

が7年目の今年、お暇間際のお支払いのついでに「ハルモニはお元気ですか?」と

問うと・・・・

お亡くなりになったとの返事!

詳しく話を聞こうと思ううちに、席を立つ前に電話をかけていただいて呼んでいた

タクシーが丁度来てしまい、亡くなられたのが今年とだけ聞いてそそくさと

ソジチョガットルを後にしなければなりませんでした。

お父様の愛に包まれて人生を全うされ、きっと安らかに往生されたことでしょう(合掌)