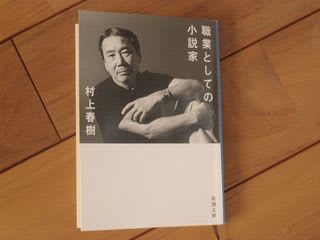

「職業としての小説家」 村上春樹著。 新潮文庫

久しぶりの村上春樹。たった今、読了したばかりである。

名実ともに、世界文学の流れを変えたといえる、日本が誇る作家である村上春樹。彼が、デビュー以来、35年にわたる軌跡や創作の方法などをあまさず語っているのだから、イヤでも中身の濃い、凝縮された一冊になっている。

だから、読み終わった私も、いささかの疲労と達成感を感じているわけなのだけど、やはりハルキ・ムラカミは凄い。

語られる内容のハイレベルさと濃さもさることながら、一流の作家にしかなしえないスタイルが、そこかしこににじみ出ている。別の言葉で言えば、村上春樹自身も、この本の中で語っているように「オリデナリティー」であること、ということなのだけど。

独特のコスモポリタンな雰囲気のある、滑らかな流れるような文章……彼ほどの資質を持った作家ともなれば、それこそ流れるように一気に書いてしまうのだろう、と思っていたのだがあにはからんや。 短編などは、さらっと一筆書き(60枚ほどの短編であれば、三日あれば書けると言っている)で書くスタイルなのらしいが、これが長編小説ともなれば、何度も何度も書き直すのだそう。

最低でも1年、何冊分にもわたる長編小説(IQ84のような)であれば3年くらい、来る日も来る日も、部屋に閉じこもって、一日5~6時間執筆している。その、彼曰く「レンガ職人が少しずつレンガを積んでいくような)忍耐を重ねて、こうした作品が生み出されたのだった。

書き直しに最低4度、それから第三者の意見を聞き、細かいところを何度も直す。ゲラに出てからも、出版社を困らせるぐらい、何度も何度も書き直す、とあれば、あの世界じゅうを魅了した文章も、こうした血のにじむような忍苦(本人は、僕はこうしたトンカチ仕事が大好きなのです、と言っているが)と精進から生まれたものなのか、と納得。

高校1年生の頃、初めて彼の小説を読み、世界が生まれ変わったような衝撃を受けたことを、昨日のように思い出す。こんなにソフィスティーケートされた、軽やかな文体で、文学の地平を切り開いてくれる作家がいたのか、という驚き。それは、同時代を生きる多くの人々の実感であったはずで、当時バブルの絶頂期にあった日本で、1960年代末の学生紛争の時代を描いた「ノルウェイの森」が巷にあふれかえったことも、懐かしく思い出す。(「ノルウェイの森」のカバーの美しい赤と緑。あの綺麗なクリスマスカラーも、私は大好きだった)

若い頃、彼の本がどんなに好きだったか……そこのとを思い返しながら、「まだ読んでいない作品を読んでみなきゃ」と、本の裏に記された村上春樹の全著作品のリストを見ている。