―「昨日の記事(139)」の続きを書きます。―

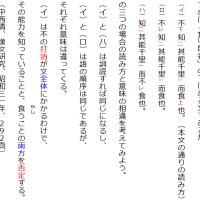

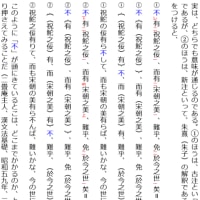

(33)

① B(A)。

に於いて、『括弧の中』を、「先に読む」ならば、

① A→B。

といふ「順番」で、「読む」ことになる。

従って、

(33)により、

(34)

② C〔B(A)〕。

に於いて、『括弧の中』を、「先に読む」ならば、

② A→B→C。

といふ「順番」で、「読む」ことになる。

従って、

(34)により、

(35)

③ #C〔#B(#A)〕。

に於いて、「#」に関しては、「そのまま、左から右へ、読み」、「アルファベット」に関しては、『括弧の中』を、「先に読む」ならば、

③ #→#→#→A→B→C。

といふ「順番」で、「読む」ことになる。

従って、

(35)により、

(36)

③ #C〔#B(#A)〕=

③ 我不〔常読(英文)〕。

であるならば、

③ 我→常→英→文→読→不。

といふ「順番」で、「読む」ことになる。

従って、

(37)により、

(38)

③ 我不常読英文。

といふ「漢文」を、

③ 我、〔常には(英文を)読ま〕ず。

といふ風に、「訓読して欲しい」のであれば、

③ 我不〔常読(英文)〕。

といふ風に、『括弧』を加へれば良い。

cf.

③ 我不三 常読二 英文一。

③ 私は、常に英文を読む。といふわけではない。

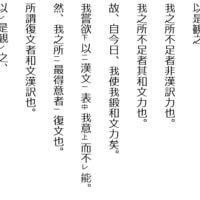

従って、

(38)により、

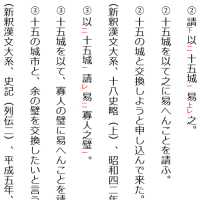

(39)

④ 是以大學始敎必使學者皍凡天下之物莫不因其已知之理而益極之以求至乎其極。

といふ「漢文(大學、伝五章)」を、

④ 是を以て、大學の始敎は、必ず〈學者をして(凡そ天下の物に)皍きて{[(其の已に知るの理に)因って、益々(之を)極め、以て〔(其の極に)至るを〕求め]不るを}莫から〉使む。

④ そのため、大學の敎へを始める際には、必ず〈學者をして(凡そ天下の物に)ついて{[(その學者がすでに知っているの理に)依って、益々(これを)極め、以て〔(その極点に)至ることを〕求め]ないことが}無いやうに〉させる。

といふ「語順」で、「訓読して欲しい」のであれば、

④ 是以、大學始敎、必使〈學者皍(凡天下之物)、莫{不[因(其已知之理)、而益極(之)、以求〔至(乎其極)〕]}〉。

といふ風に、『括弧』を加へれば良い。

cf.

④ 是以、大學始敎、必使下 學者皍二 凡天下之物一、莫上レ 不下 因二 其已知之理一、益々極レ 之、以求上レ 至二 乎其極一。

④ そのため、大學の敎へを始める際には、必ず學者をして凡そ天下の物について、その學者がすでに知っているの理に依って、益々、天下の物を極め、それによって、その極点に至ることを求めないことが、無いやうにさせる。

然るに、

(40)

漢語における語順は、国語と大きく違っているところがある。すなわち、その補足構造における語順は、国語とは全く反対である。しかし、訓読は、国語の語順に置きかえて読むことが、その大きな原則となっている。それでその補足構造によっている文も、返り点によって、国語としての語順が示されている。

(鈴木直治、中国語と漢文、1975年、296頁)

従って、

(39)(40)により、

(41)

④ 是以大學始敎必使學者皍凡天下之物莫不因其已知之理而益極之以求至乎其極=

④ 是以、大學始敎、必使〈學者皍(凡天下之物)、莫{不[因(其已知之理)、而益極(之)、以求〔至(乎其極)〕]}〉⇒

④ 是以、大學始敎、必〈學者(凡天下之物)皍、{[(其已知之理)因、而益(之)極、以〔(乎其極)至〕求]不}莫〉使=

④ 是を以て、大學の始敎は、必ず〈學者をして(凡そ天下の物に)皍きて{[(其の已に知るの理に)因って、益々(之を)極め、以て〔(其の極に)至るを〕求め]不るを}莫から〉使む。

といふ「漢文訓読」に於ける、

④〈 ( ){ [ ( )( )〔 ( ) 〕 ] } 〉

といふ『括弧』は、

(ⅰ)一つには、「漢文訓読」の「語順」 を示してゐて、

(ⅱ)一つには、「漢文自体」の「補足構造」を示してゐる。

従って、

(40)(41)により、

(42)

「漢文における語順は、国語と大きく違っているところがある。すなわち、その補足構造における語順は、国語とは全く反対である。」

といふ「事情」が、有るからこそ、

④ 是以、大學始敎、必使〈學者皍(凡天下之物)莫{不[因(其已知之理)而益極(之)以求〔至(乎其極)〕]}〉

に於ける、

④〈 ( ){ [ ( )( )〔 ( ) 〕 ] } 〉

といふ『括弧』は、

(ⅱ)「漢文自体」の「補足構造」を示してゐる。

従って、

(41)(42)により、

(43)

④ 是以大學始敎必使學者皍凡天下之物莫不因其已知之理而益極之以求至乎其極。

といふ「漢文」を、

④ 是を以て、大學の始敎は、必ず〈學者をして(凡そ天下の物に)皍きて{[(其の已に知るの理に)因って、益々(之を)極め、以て〔(其の極に)至るを〕求め]不るを}莫から〉使む。

といふ風に、「訓読」したとしても、

(ⅲ)「語順」 に関しては、「同じ」ではないが、

(ⅱ)「補足構造」に関しては、「変り」がない。

然るに、

(44)

例へば、

⑤ ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν=

⑤ ἐν(ἀρχῇ)ἐποίησεν(ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν)⇒

⑤ (ἀρχῇ)ἐν(ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν)ἐποίησεν=

⑤ (初め)に(神は、天と地を)創造した。

の場合は、

⑤ (初め)に(神は、天と地を)

のやうに、 (神は、天と地を)の中に、

(主語 と 目的語)が有る。

従って、

(44)により、

(45)

⑤ エン(アルケー)エポイエーセン(ホ テオス トン ウーラノン カイ テーン ゲーン)。

に於ける、

⑤ ( ) ( )

といふ「括弧」は、「補足構造」を、表してはゐない。

加へて、

(46)

ギリシャ語の場合は、「屈折語」であるため、

⑤ ἐποίησεν ὁ ΘΕΟΣ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

だけでなく、

⑥ ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὁ ΘΕΟΣ.

といふ「語順」も、「可能」である。

然るに、

(47)

⑥ ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὁ θεὸς.

⑥ ἐποίησεν{τὸν-οὐρανὸν(καὶ〔τὴν-γῆν[ὁ θεὸς)〕]}⇒

⑥ {(〔[ὁ θεὸς)τὸν-οὐρανὸν〕καὶ]τὴν-γῆν}ἐποίησεν=

⑥ {(〔[神は)天〕と]地を}創造した。

に於ける、

⑥ { ( 〔 [ ) 〕 ] }

といふ「それ」は、『括弧』ではない。

従って、

(43)~(47)により、

(48)

④ 是以大學始敎必使學者皍凡天下之物莫不因其已知之理而益極之以求至乎其極。

といふ「漢文」とは異なり、『括弧』を用ひて、

⑤ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

⑥ ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὁ θεὸς.

といふ「希臘語」の「補足構造」を、表すことは、出来ない。

加へて、

(49)

「漢字」には、「音と釧」があるが故に、「(漢字は)日本語」であるが、「希臘語のアルファベット」には、「音」だけが有って、「釧」はない。

従って、

(43)(50)により、

(50)

⑤ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

⑥ ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὁ θεὸς.

といふ「希臘語」は、固より、「訓読」は出来ないし、いづれにせよ、

⑤ ἐποίησεν(ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν).

⑥ ἐποίησεν{τὸν-οὐρανὸν(καὶ〔τὴν-γῆν[ὁ θεὸς)〕]}

といふ「それ」は、「希臘語の補足構造」を表してゐるわけではない。

従って、

(51)

「漢文訓読」と、例へば、「希臘語訓読」等を、「同列に、論じる」べきではない。

然るに、

(52)

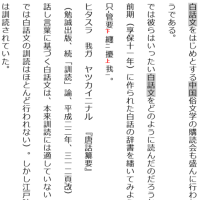

「訓読論」数年前、ある言語学教育関連の新聞の連載のコラムに、西洋文化研究者の発言が載せられていた。誰もが知る、孟浩然の『春眠』「春眠暁を覚えず・・・・・・」の引用から始まるそのコラムでは、なぜ高校の教科書にいまだに漢文訓読があるのかと疑問を呈し、「返り点」をたよりに「上がったり下がったりしながら、シラミつぶしに漢字にたどる」読み方はすでに時代遅れの代物であって、早くこうした状況から脱するべきだと主張する。「どこの国に外国語を母国語の語順で読む国があろう」かと嘆く筆者は、かつては漢文訓読が中国の歴史や文学を学ぶ唯一の手段であり「必要から編み出された苦肉の知恵であった」かもしれないが、いまや中国語を日本にいても学べる時代であり「漢文訓読を卒業するとき」だと主張するのである。

(「訓読」論 東アジア漢文世界と日本語、中村春作・市來津由彦・田尻祐一郎・前田勉 共編、2008年、1頁)

従って、

(51)(52)により、

(53)

「どこの国に外国語を母国語の語順で読む国があろう」かと嘆く筆者の「見解」は、「正しくはない」と、言はざるを得ない。

然るに、

(54)

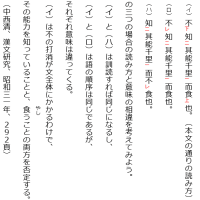

大学(京都帝国大学)に入った二年め(昭和5年)の秋、倉石武四郎先生が中国の留学から帰られ、授業を開始されたことは、私だけではなく、当時の在学生に一大衝撃を与えた。先生は従来の漢文訓読を全くすてて、漢籍を読むのにまず中国語の現代の発音に従って音読し、それをただちに口語に訳すことにすると宣言されたのである。この説はすぐさま教室で実行された。私どもは魯迅の小説集『吶喊』と江永の『音学弁徴』を教わった。これは破天荒のことであって、教室で中国の現代小説を読むことも、京都大学では最初であり、全国のほかの大学でもまだなかったろうと思われる。

(『心の履歴』、「小川環樹著作集 第五巻」、筑摩書房、176頁)

従って、

(51)(54)により、

(55)

「漢籍を読むのにまず中国語の現代の発音に従って音読し、それをただちに口語に訳すことにする。」といふ「やり方」も、「正しくはなかった」と、言ふべきである。

(33)

① B(A)。

に於いて、『括弧の中』を、「先に読む」ならば、

① A→B。

といふ「順番」で、「読む」ことになる。

従って、

(33)により、

(34)

② C〔B(A)〕。

に於いて、『括弧の中』を、「先に読む」ならば、

② A→B→C。

といふ「順番」で、「読む」ことになる。

従って、

(34)により、

(35)

③ #C〔#B(#A)〕。

に於いて、「#」に関しては、「そのまま、左から右へ、読み」、「アルファベット」に関しては、『括弧の中』を、「先に読む」ならば、

③ #→#→#→A→B→C。

といふ「順番」で、「読む」ことになる。

従って、

(35)により、

(36)

③ #C〔#B(#A)〕=

③ 我不〔常読(英文)〕。

であるならば、

③ 我→常→英→文→読→不。

といふ「順番」で、「読む」ことになる。

従って、

(37)により、

(38)

③ 我不常読英文。

といふ「漢文」を、

③ 我、〔常には(英文を)読ま〕ず。

といふ風に、「訓読して欲しい」のであれば、

③ 我不〔常読(英文)〕。

といふ風に、『括弧』を加へれば良い。

cf.

③ 我不三 常読二 英文一。

③ 私は、常に英文を読む。といふわけではない。

従って、

(38)により、

(39)

④ 是以大學始敎必使學者皍凡天下之物莫不因其已知之理而益極之以求至乎其極。

といふ「漢文(大學、伝五章)」を、

④ 是を以て、大學の始敎は、必ず〈學者をして(凡そ天下の物に)皍きて{[(其の已に知るの理に)因って、益々(之を)極め、以て〔(其の極に)至るを〕求め]不るを}莫から〉使む。

④ そのため、大學の敎へを始める際には、必ず〈學者をして(凡そ天下の物に)ついて{[(その學者がすでに知っているの理に)依って、益々(これを)極め、以て〔(その極点に)至ることを〕求め]ないことが}無いやうに〉させる。

といふ「語順」で、「訓読して欲しい」のであれば、

④ 是以、大學始敎、必使〈學者皍(凡天下之物)、莫{不[因(其已知之理)、而益極(之)、以求〔至(乎其極)〕]}〉。

といふ風に、『括弧』を加へれば良い。

cf.

④ 是以、大學始敎、必使下 學者皍二 凡天下之物一、莫上レ 不下 因二 其已知之理一、益々極レ 之、以求上レ 至二 乎其極一。

④ そのため、大學の敎へを始める際には、必ず學者をして凡そ天下の物について、その學者がすでに知っているの理に依って、益々、天下の物を極め、それによって、その極点に至ることを求めないことが、無いやうにさせる。

然るに、

(40)

漢語における語順は、国語と大きく違っているところがある。すなわち、その補足構造における語順は、国語とは全く反対である。しかし、訓読は、国語の語順に置きかえて読むことが、その大きな原則となっている。それでその補足構造によっている文も、返り点によって、国語としての語順が示されている。

(鈴木直治、中国語と漢文、1975年、296頁)

従って、

(39)(40)により、

(41)

④ 是以大學始敎必使學者皍凡天下之物莫不因其已知之理而益極之以求至乎其極=

④ 是以、大學始敎、必使〈學者皍(凡天下之物)、莫{不[因(其已知之理)、而益極(之)、以求〔至(乎其極)〕]}〉⇒

④ 是以、大學始敎、必〈學者(凡天下之物)皍、{[(其已知之理)因、而益(之)極、以〔(乎其極)至〕求]不}莫〉使=

④ 是を以て、大學の始敎は、必ず〈學者をして(凡そ天下の物に)皍きて{[(其の已に知るの理に)因って、益々(之を)極め、以て〔(其の極に)至るを〕求め]不るを}莫から〉使む。

といふ「漢文訓読」に於ける、

④〈 ( ){ [ ( )( )〔 ( ) 〕 ] } 〉

といふ『括弧』は、

(ⅰ)一つには、「漢文訓読」の「語順」 を示してゐて、

(ⅱ)一つには、「漢文自体」の「補足構造」を示してゐる。

従って、

(40)(41)により、

(42)

「漢文における語順は、国語と大きく違っているところがある。すなわち、その補足構造における語順は、国語とは全く反対である。」

といふ「事情」が、有るからこそ、

④ 是以、大學始敎、必使〈學者皍(凡天下之物)莫{不[因(其已知之理)而益極(之)以求〔至(乎其極)〕]}〉

に於ける、

④〈 ( ){ [ ( )( )〔 ( ) 〕 ] } 〉

といふ『括弧』は、

(ⅱ)「漢文自体」の「補足構造」を示してゐる。

従って、

(41)(42)により、

(43)

④ 是以大學始敎必使學者皍凡天下之物莫不因其已知之理而益極之以求至乎其極。

といふ「漢文」を、

④ 是を以て、大學の始敎は、必ず〈學者をして(凡そ天下の物に)皍きて{[(其の已に知るの理に)因って、益々(之を)極め、以て〔(其の極に)至るを〕求め]不るを}莫から〉使む。

といふ風に、「訓読」したとしても、

(ⅲ)「語順」 に関しては、「同じ」ではないが、

(ⅱ)「補足構造」に関しては、「変り」がない。

然るに、

(44)

例へば、

⑤ ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν=

⑤ ἐν(ἀρχῇ)ἐποίησεν(ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν)⇒

⑤ (ἀρχῇ)ἐν(ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν)ἐποίησεν=

⑤ (初め)に(神は、天と地を)創造した。

の場合は、

⑤ (初め)に(神は、天と地を)

のやうに、 (神は、天と地を)の中に、

(主語 と 目的語)が有る。

従って、

(44)により、

(45)

⑤ エン(アルケー)エポイエーセン(ホ テオス トン ウーラノン カイ テーン ゲーン)。

に於ける、

⑤ ( ) ( )

といふ「括弧」は、「補足構造」を、表してはゐない。

加へて、

(46)

ギリシャ語の場合は、「屈折語」であるため、

⑤ ἐποίησεν ὁ ΘΕΟΣ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

だけでなく、

⑥ ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὁ ΘΕΟΣ.

といふ「語順」も、「可能」である。

然るに、

(47)

⑥ ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὁ θεὸς.

⑥ ἐποίησεν{τὸν-οὐρανὸν(καὶ〔τὴν-γῆν[ὁ θεὸς)〕]}⇒

⑥ {(〔[ὁ θεὸς)τὸν-οὐρανὸν〕καὶ]τὴν-γῆν}ἐποίησεν=

⑥ {(〔[神は)天〕と]地を}創造した。

に於ける、

⑥ { ( 〔 [ ) 〕 ] }

といふ「それ」は、『括弧』ではない。

従って、

(43)~(47)により、

(48)

④ 是以大學始敎必使學者皍凡天下之物莫不因其已知之理而益極之以求至乎其極。

といふ「漢文」とは異なり、『括弧』を用ひて、

⑤ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

⑥ ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὁ θεὸς.

といふ「希臘語」の「補足構造」を、表すことは、出来ない。

加へて、

(49)

「漢字」には、「音と釧」があるが故に、「(漢字は)日本語」であるが、「希臘語のアルファベット」には、「音」だけが有って、「釧」はない。

従って、

(43)(50)により、

(50)

⑤ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

⑥ ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὁ θεὸς.

といふ「希臘語」は、固より、「訓読」は出来ないし、いづれにせよ、

⑤ ἐποίησεν(ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν).

⑥ ἐποίησεν{τὸν-οὐρανὸν(καὶ〔τὴν-γῆν[ὁ θεὸς)〕]}

といふ「それ」は、「希臘語の補足構造」を表してゐるわけではない。

従って、

(51)

「漢文訓読」と、例へば、「希臘語訓読」等を、「同列に、論じる」べきではない。

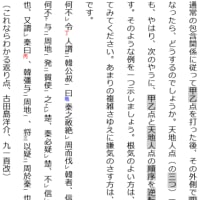

然るに、

(52)

「訓読論」数年前、ある言語学教育関連の新聞の連載のコラムに、西洋文化研究者の発言が載せられていた。誰もが知る、孟浩然の『春眠』「春眠暁を覚えず・・・・・・」の引用から始まるそのコラムでは、なぜ高校の教科書にいまだに漢文訓読があるのかと疑問を呈し、「返り点」をたよりに「上がったり下がったりしながら、シラミつぶしに漢字にたどる」読み方はすでに時代遅れの代物であって、早くこうした状況から脱するべきだと主張する。「どこの国に外国語を母国語の語順で読む国があろう」かと嘆く筆者は、かつては漢文訓読が中国の歴史や文学を学ぶ唯一の手段であり「必要から編み出された苦肉の知恵であった」かもしれないが、いまや中国語を日本にいても学べる時代であり「漢文訓読を卒業するとき」だと主張するのである。

(「訓読」論 東アジア漢文世界と日本語、中村春作・市來津由彦・田尻祐一郎・前田勉 共編、2008年、1頁)

従って、

(51)(52)により、

(53)

「どこの国に外国語を母国語の語順で読む国があろう」かと嘆く筆者の「見解」は、「正しくはない」と、言はざるを得ない。

然るに、

(54)

大学(京都帝国大学)に入った二年め(昭和5年)の秋、倉石武四郎先生が中国の留学から帰られ、授業を開始されたことは、私だけではなく、当時の在学生に一大衝撃を与えた。先生は従来の漢文訓読を全くすてて、漢籍を読むのにまず中国語の現代の発音に従って音読し、それをただちに口語に訳すことにすると宣言されたのである。この説はすぐさま教室で実行された。私どもは魯迅の小説集『吶喊』と江永の『音学弁徴』を教わった。これは破天荒のことであって、教室で中国の現代小説を読むことも、京都大学では最初であり、全国のほかの大学でもまだなかったろうと思われる。

(『心の履歴』、「小川環樹著作集 第五巻」、筑摩書房、176頁)

従って、

(51)(54)により、

(55)

「漢籍を読むのにまず中国語の現代の発音に従って音読し、それをただちに口語に訳すことにする。」といふ「やり方」も、「正しくはなかった」と、言ふべきである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます