15日は、恒例の大山初詣ののち以前改修中で、全容を見る事が叶わなかった日向薬師へ参詣しに行くことに。

何でも昨年11月に改修工事が完了し茅葺きの特徴的な本堂が蘇ったそうで、盛大に落慶法要が執り行われたそうです。

今回は、もちろん改修工事が終わった日向薬師を訪れるのもひとつの理由だったのですが実は、もう一つの目的。

壬申の乱で敗れ自害したはずの大友皇子が、 実は生き延びてここ伊勢原の日向で余生を送りこの地に墓があるとの言い伝えがあり訪れてみたかったのでした。

一昨年の正月に訪れた君津市の俵田にある白山神社にも同様な大友皇子伝承がありました。

参考記事:【神社・古墳】白山神社~白山神社古墳 (伝)大友皇子の墓@千葉県君津市俵田

日向薬師バス停から日向川沿いに西へ歩くこと20分ほど。名刹浄発願寺を過ぎた日向山荘キャンプ村の手前の橋(御所の入橋)を渡ります。

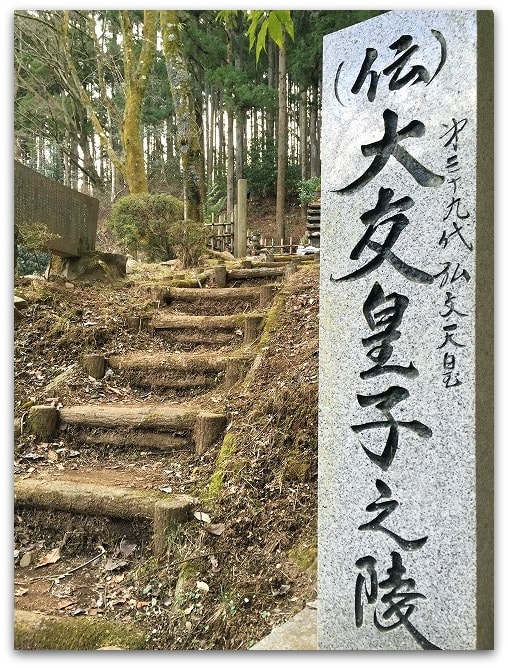

すぐに(伝)大友皇子の墓に至る登山道があります。登山道を歩いて5分ほどで現地に到着です。(トップ写真)

由緒を伝える石碑

(以下からは内容の全文となります。)

(伝)大友皇子陵

この塔は後の弘文天皇である大友皇子の陵と伝えられる。

皇国地誌日向村には「相伝往古古兵乱ノ際親王此地ニ行宮ヲ建築シテ御座シマス、終ニ行宮二崩ジ賜フ、ヨツテ此地ニ埋葬シ奉ル。」とある。

大友皇子は天智天皇を父とし歳若くして太政大臣となるが、天智帝崩御の天智十一年(西暦六七二年)後の皇位継承を巡って叔父大海人皇子と争い敗れ自害したという。これが壬申の乱である。

しかし当地の伝説によると百済の若者を身代わりに自害したと偽り、僅かの従者を率いて近江国山崎を逃れ、この地に隠れ住み、淋しい生涯を閉じたとされている。

当初、墓所には遺言にしたがって皇子が生前に愛された松が植えられたのみであったという。

後に諸国行脚の僧、華厳法師が紫雲に導かれるまま日向の地に分け入り、皇子を開基として養老二年(西暦七一八年)一寺を建立した。

この寺が医王山雨降院石雲寺である。

その後、鎌倉時代に里人が五層の石塔を皇子の墓として、その他の五輪塔を従者の墓として建立したと伝えられる。

現在でも雨降山石雲寺の貴い寺領として諸人の参詣が絶えない。

この五層の塔は正式には“日向渕ノ上石造五層塔”と呼称されているそうで調査で14世紀後半の南北朝時代に作られたものだそうです。

大友皇子との関連性は残念ながら時代的に隔たりがあって不明ではありますが、少なくとも鎌倉時代末から南北朝時代初めに層塔を建立した有力な人物、集団が存在した確証となり貴重な遺構と言えるでしょう。

その足で日向薬師を参詣しました。

300段あまりの石段は、さすがにヘタレの我々にはキツかったです。^^;

すっかりリニューアルされた本堂(薬師堂)

参考記事:2014 恒例の大山詣

【マップ】

何でも昨年11月に改修工事が完了し茅葺きの特徴的な本堂が蘇ったそうで、盛大に落慶法要が執り行われたそうです。

今回は、もちろん改修工事が終わった日向薬師を訪れるのもひとつの理由だったのですが実は、もう一つの目的。

壬申の乱で敗れ自害したはずの大友皇子が、 実は生き延びてここ伊勢原の日向で余生を送りこの地に墓があるとの言い伝えがあり訪れてみたかったのでした。

一昨年の正月に訪れた君津市の俵田にある白山神社にも同様な大友皇子伝承がありました。

参考記事:【神社・古墳】白山神社~白山神社古墳 (伝)大友皇子の墓@千葉県君津市俵田

日向薬師バス停から日向川沿いに西へ歩くこと20分ほど。名刹浄発願寺を過ぎた日向山荘キャンプ村の手前の橋(御所の入橋)を渡ります。

すぐに(伝)大友皇子の墓に至る登山道があります。登山道を歩いて5分ほどで現地に到着です。(トップ写真)

由緒を伝える石碑

(以下からは内容の全文となります。)

(伝)大友皇子陵

この塔は後の弘文天皇である大友皇子の陵と伝えられる。

皇国地誌日向村には「相伝往古古兵乱ノ際親王此地ニ行宮ヲ建築シテ御座シマス、終ニ行宮二崩ジ賜フ、ヨツテ此地ニ埋葬シ奉ル。」とある。

大友皇子は天智天皇を父とし歳若くして太政大臣となるが、天智帝崩御の天智十一年(西暦六七二年)後の皇位継承を巡って叔父大海人皇子と争い敗れ自害したという。これが壬申の乱である。

しかし当地の伝説によると百済の若者を身代わりに自害したと偽り、僅かの従者を率いて近江国山崎を逃れ、この地に隠れ住み、淋しい生涯を閉じたとされている。

当初、墓所には遺言にしたがって皇子が生前に愛された松が植えられたのみであったという。

後に諸国行脚の僧、華厳法師が紫雲に導かれるまま日向の地に分け入り、皇子を開基として養老二年(西暦七一八年)一寺を建立した。

この寺が医王山雨降院石雲寺である。

その後、鎌倉時代に里人が五層の石塔を皇子の墓として、その他の五輪塔を従者の墓として建立したと伝えられる。

現在でも雨降山石雲寺の貴い寺領として諸人の参詣が絶えない。

この五層の塔は正式には“日向渕ノ上石造五層塔”と呼称されているそうで調査で14世紀後半の南北朝時代に作られたものだそうです。

大友皇子との関連性は残念ながら時代的に隔たりがあって不明ではありますが、少なくとも鎌倉時代末から南北朝時代初めに層塔を建立した有力な人物、集団が存在した確証となり貴重な遺構と言えるでしょう。

その足で日向薬師を参詣しました。

300段あまりの石段は、さすがにヘタレの我々にはキツかったです。^^;

すっかりリニューアルされた本堂(薬師堂)

参考記事:2014 恒例の大山詣

【マップ】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます