富士山静岡空港株式会社は皆さんよくご存知だろう。

県職員の天下りが続いている空港運営を委託されている第三セクターである。

税金支援で建設したターミナルビルを県や航空会社に貸して賃料を得て黒字化している空港ビル所有会社でもある。

しかし今後、川勝平太の意向を受けビルは県所有になる見込みとなり、天下りを養う利権確保のため新たな資金ルートを求めているところに、やはり税金頼みの様相を見せはじめたと見えるのが、今日紹介するイベント受託である。

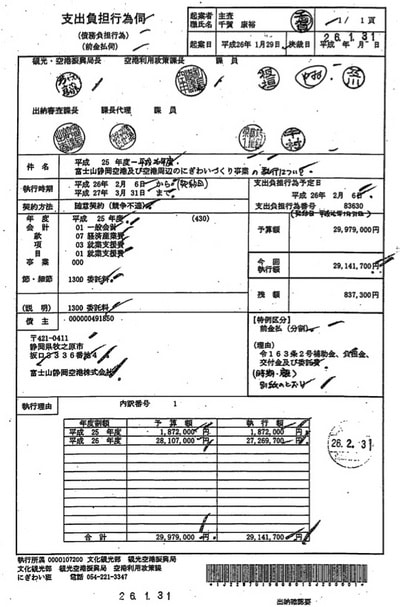

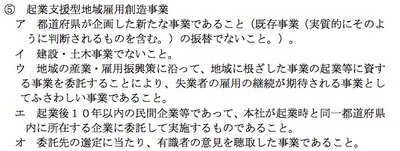

まずは、以下の画像を御覧いただきたい。

平成25年度末から平成26年度にかけての事業で、件名のとおり「富士山静岡空港及び空港周辺のにぎわいづくり」を目的とした事業である。

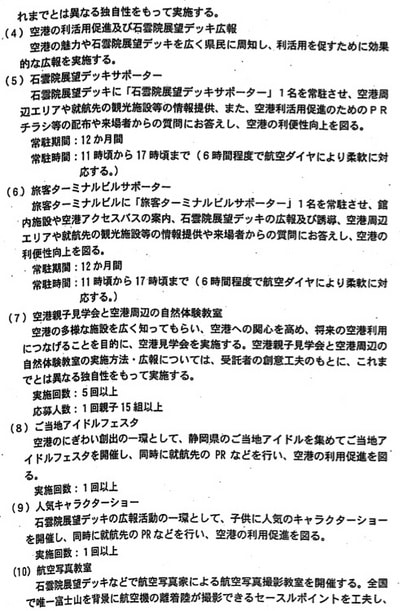

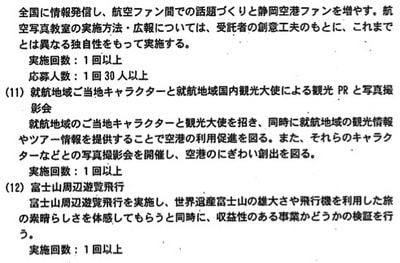

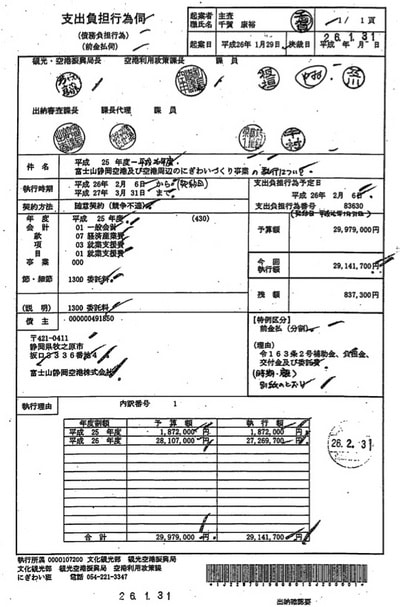

さらに事業の具体的内容については、委託契約書中の業務委託要領から、以下の画像のとおりである。

見てのとおり、そのほとんどが、これまで県が直接民間に委託して実施してきた事業である。(昨年度は(6),(8),(9),(11)以外は株式会社シグマ観光サービスが受託して行った。)

しかも、言い訳のように「受託者の創意工夫のもとに、これまでとは異なる独自性をもって実施する」との文言が踊っているのが分かる。まるで新受託企業の方が従前の受託企業よりも創意工夫に長けていると言いたげだ。

しかし、この受託企業こそ、県職員による天下り社長ャXトとなっている第3セクター「富士山静岡空港株式会社」なのである。役所がよく使う民間活力云々という民間とは役人が天下った会社のことなのだろうかと首を傾げたくなる現実である。

肝心の新規雇用は5人(しかも、経費積算の資料によれば日当1万円以上の計算。既存雇用の経費の一部も賄う計算。)であるが、ノウハウのない新規雇用のスタッフだけで各種事業が出来るわけがなく、下請け、要するに別業者への再委託は容易に想像できる。これでは中間搾取の構造であり、間に立つ天下り会社の利益分、税金負担は増えることとなるのである。(実際、昨年の類似のにぎわい事業総額に比べ約1割の事業費増)

問題はさらにある。

最初の画像の予算科目を見てほしい。

この予算は空港関連予算ではなく雇用対策を目的とした「就業支援費」による事業であるという問題だ。

つまり、先日紹介した空港関連予算には算入されない隠れ空港予算ということであるばかりでなく、県予算書上の事業名は「緊急経済対策民間活力等推進事業費」として「民間からの提案方式などにより、幅広い雇用の創出及び地域のニーズに応じた人材育成を行う。」という目的である予算が、本来の目的からはほど遠いこのようなイベント予算に投じられているという問題である。(ちなみに、「維新エンターテインメント株式会社」による「静岡空旅×(カケル)小説プロジェクト」なる映画製作も緊急雇用創出事業による税金で作られたものである。)

そもそも、この県の「緊急経済対策民間活力等推進事業」、その原資は国からの交付金である。

国の「緊急雇用創出事業」として県に交付され、基金に繰り入れて運用する仕組みである。

本県でも国の復興予算の流用として問題になった、中部電力浜岡原発から無料で温水を提供されている「静岡県温水利用研究センター」のコスト負担として静岡県の基金を通して4億円が中電に実際に支払われた際の基金と同じ仕組みの基金である。

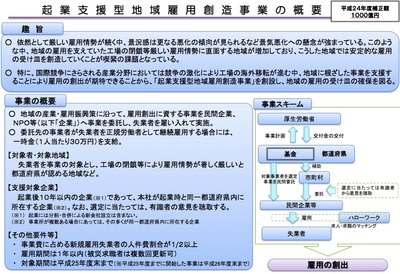

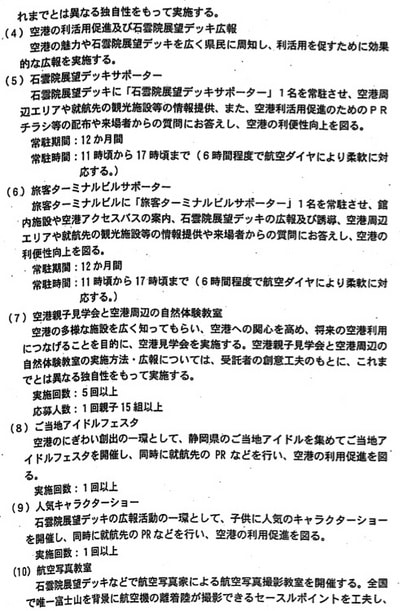

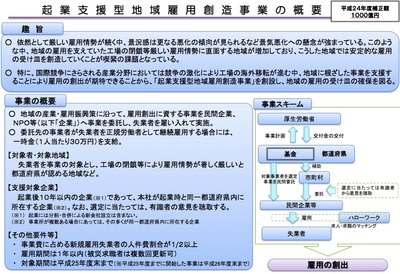

ゆえに一応、国が使途や要件を定めているのであるが、今回問題となっているこの事業は、その「緊急雇用創出事業」のうちの一メニューである「企業支援型地域雇用創造事業」に該当するいう位置づけのもので、その事業の概要は以下の画像(厚生労働省資料)のとおりである。

見てのとおり、事業の趣獅ヘ、

「安定的な雇用 の受け皿を創造していく」「特に、国際競争にさらされる産業分野においては競争の激化により工場の海外移転が進む中、地域に根ざした事業を支援す ることにより雇用の創出が期待できることから、「起業支援型地域雇用創造事業」を創設し、地域の雇用の受け皿の確保を図る」ことにあるが、はたしてこの事業がそのような趣獅ノ沿ったものであろうか。

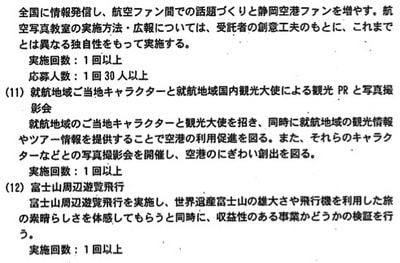

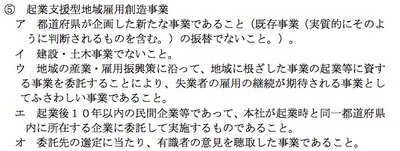

さらに国の「緊急雇用創出事業等実施要領」では、「起業支援型地域雇用創造事業」の要件として、以下のとおり、

「都道府県が企画した新たな事業であること(既存事業(実質的にそのよ うに判断されるものを含む。)の振替でないこと。)」との事業対象要件が定められているが、このようなイベント事業が多少の創意工夫と言っても新たな事業と見るべきか疑問である。

事業仕分けで名前を変えて事業を復活させ無駄を排して新規事業を計上したという詭弁になれた静岡県ならではの事業採択でしかない。

また、このような空港イベント事業が同要領の「地域の産業・雇用振興策に沿って、地域に根ざした事業の起業等に資する事業」たりうるかも、大いに疑問であるが、独自の言語解釈が得意の静岡県なら、である。

もっとも、国にあってさえ、政権が変われば憲法解釈ですら変えられるというのでは、国も県に文句は言えまいが。

静岡県の人口流出が続いていることが昨今ニュースになって、その一因が雇用にあるとされている。

そのような中、本県においては雇用対策の資金がこのような使途に投じられ、他県の後塵を拝する結果となっている。

このような県行政の使命感・責任感の欠如は情けない限りである。

さて、最後に、どのようにして受託事業者を「富士山静岡空港株式会社」にすることができたのかであるが、ここに、謎の業者が介在していた。

まず、この事業者選択を誰がしたかであるが、以下のとおり、県空港利用政策課職員5名が選考委員となって選んだことが分かる。

このような選考で天下り会社を排除することなど出来ようはずがないことは、誰もが容易に想像できよう。

では、当て馬、役所用語で「相見積(あいみつ)業者」はどこかであるが、これが実態がよくわからない会社であった。

名称は「株式会社デコデザイン」、会社をネットで調べても実働しているホームページが見当たらない。いろいろと見ていくと元県会議員の大石裕之氏が代表を務め、会社の住所は同氏の選挙事務所内となっていることが分かった。

氏が本気でイベント会社としての企業を考え、天下り会社に勝てると思っていたかは公文書上からは不明である。

しかし、もしそのように思っていたのなら県行政の実態を知らなさすぎるということは言えるのではないだろうか。

逆に、当て馬承知だとしたらあまりに不誠実な加担である。

いずれにしても、まさに、議会が行政を監視できない実態を垣間見るような現実である。釈明をぜひここに寄せられたいものである。

県職員の天下りが続いている空港運営を委託されている第三セクターである。

税金支援で建設したターミナルビルを県や航空会社に貸して賃料を得て黒字化している空港ビル所有会社でもある。

しかし今後、川勝平太の意向を受けビルは県所有になる見込みとなり、天下りを養う利権確保のため新たな資金ルートを求めているところに、やはり税金頼みの様相を見せはじめたと見えるのが、今日紹介するイベント受託である。

まずは、以下の画像を御覧いただきたい。

平成25年度末から平成26年度にかけての事業で、件名のとおり「富士山静岡空港及び空港周辺のにぎわいづくり」を目的とした事業である。

さらに事業の具体的内容については、委託契約書中の業務委託要領から、以下の画像のとおりである。

見てのとおり、そのほとんどが、これまで県が直接民間に委託して実施してきた事業である。(昨年度は(6),(8),(9),(11)以外は株式会社シグマ観光サービスが受託して行った。)

しかも、言い訳のように「受託者の創意工夫のもとに、これまでとは異なる独自性をもって実施する」との文言が踊っているのが分かる。まるで新受託企業の方が従前の受託企業よりも創意工夫に長けていると言いたげだ。

しかし、この受託企業こそ、県職員による天下り社長ャXトとなっている第3セクター「富士山静岡空港株式会社」なのである。役所がよく使う民間活力云々という民間とは役人が天下った会社のことなのだろうかと首を傾げたくなる現実である。

肝心の新規雇用は5人(しかも、経費積算の資料によれば日当1万円以上の計算。既存雇用の経費の一部も賄う計算。)であるが、ノウハウのない新規雇用のスタッフだけで各種事業が出来るわけがなく、下請け、要するに別業者への再委託は容易に想像できる。これでは中間搾取の構造であり、間に立つ天下り会社の利益分、税金負担は増えることとなるのである。(実際、昨年の類似のにぎわい事業総額に比べ約1割の事業費増)

問題はさらにある。

最初の画像の予算科目を見てほしい。

この予算は空港関連予算ではなく雇用対策を目的とした「就業支援費」による事業であるという問題だ。

つまり、先日紹介した空港関連予算には算入されない隠れ空港予算ということであるばかりでなく、県予算書上の事業名は「緊急経済対策民間活力等推進事業費」として「民間からの提案方式などにより、幅広い雇用の創出及び地域のニーズに応じた人材育成を行う。」という目的である予算が、本来の目的からはほど遠いこのようなイベント予算に投じられているという問題である。(ちなみに、「維新エンターテインメント株式会社」による「静岡空旅×(カケル)小説プロジェクト」なる映画製作も緊急雇用創出事業による税金で作られたものである。)

そもそも、この県の「緊急経済対策民間活力等推進事業」、その原資は国からの交付金である。

国の「緊急雇用創出事業」として県に交付され、基金に繰り入れて運用する仕組みである。

本県でも国の復興予算の流用として問題になった、中部電力浜岡原発から無料で温水を提供されている「静岡県温水利用研究センター」のコスト負担として静岡県の基金を通して4億円が中電に実際に支払われた際の基金と同じ仕組みの基金である。

ゆえに一応、国が使途や要件を定めているのであるが、今回問題となっているこの事業は、その「緊急雇用創出事業」のうちの一メニューである「企業支援型地域雇用創造事業」に該当するいう位置づけのもので、その事業の概要は以下の画像(厚生労働省資料)のとおりである。

見てのとおり、事業の趣獅ヘ、

「安定的な雇用 の受け皿を創造していく」「特に、国際競争にさらされる産業分野においては競争の激化により工場の海外移転が進む中、地域に根ざした事業を支援す ることにより雇用の創出が期待できることから、「起業支援型地域雇用創造事業」を創設し、地域の雇用の受け皿の確保を図る」ことにあるが、はたしてこの事業がそのような趣獅ノ沿ったものであろうか。

さらに国の「緊急雇用創出事業等実施要領」では、「起業支援型地域雇用創造事業」の要件として、以下のとおり、

「都道府県が企画した新たな事業であること(既存事業(実質的にそのよ うに判断されるものを含む。)の振替でないこと。)」との事業対象要件が定められているが、このようなイベント事業が多少の創意工夫と言っても新たな事業と見るべきか疑問である。

事業仕分けで名前を変えて事業を復活させ無駄を排して新規事業を計上したという詭弁になれた静岡県ならではの事業採択でしかない。

また、このような空港イベント事業が同要領の「地域の産業・雇用振興策に沿って、地域に根ざした事業の起業等に資する事業」たりうるかも、大いに疑問であるが、独自の言語解釈が得意の静岡県なら、である。

もっとも、国にあってさえ、政権が変われば憲法解釈ですら変えられるというのでは、国も県に文句は言えまいが。

静岡県の人口流出が続いていることが昨今ニュースになって、その一因が雇用にあるとされている。

そのような中、本県においては雇用対策の資金がこのような使途に投じられ、他県の後塵を拝する結果となっている。

このような県行政の使命感・責任感の欠如は情けない限りである。

さて、最後に、どのようにして受託事業者を「富士山静岡空港株式会社」にすることができたのかであるが、ここに、謎の業者が介在していた。

まず、この事業者選択を誰がしたかであるが、以下のとおり、県空港利用政策課職員5名が選考委員となって選んだことが分かる。

このような選考で天下り会社を排除することなど出来ようはずがないことは、誰もが容易に想像できよう。

では、当て馬、役所用語で「相見積(あいみつ)業者」はどこかであるが、これが実態がよくわからない会社であった。

名称は「株式会社デコデザイン」、会社をネットで調べても実働しているホームページが見当たらない。いろいろと見ていくと元県会議員の大石裕之氏が代表を務め、会社の住所は同氏の選挙事務所内となっていることが分かった。

氏が本気でイベント会社としての企業を考え、天下り会社に勝てると思っていたかは公文書上からは不明である。

しかし、もしそのように思っていたのなら県行政の実態を知らなさすぎるということは言えるのではないだろうか。

逆に、当て馬承知だとしたらあまりに不誠実な加担である。

いずれにしても、まさに、議会が行政を監視できない実態を垣間見るような現実である。釈明をぜひここに寄せられたいものである。