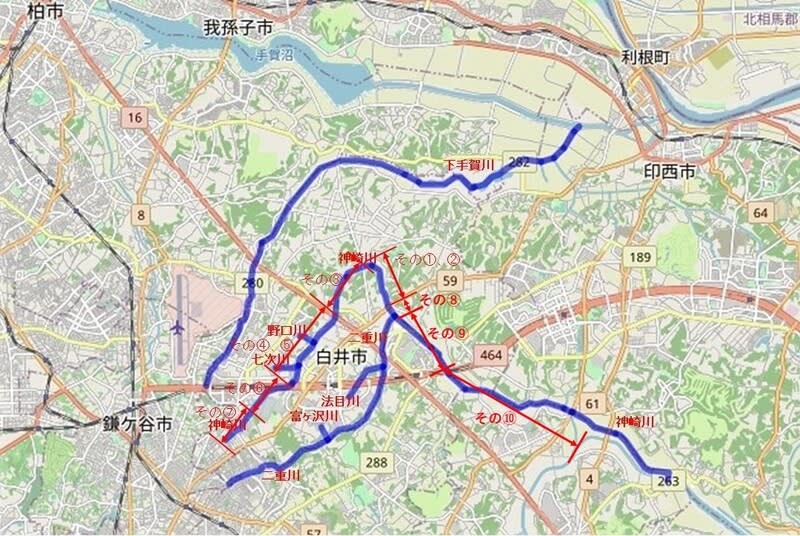

これまで9回に亘ってご覧いただいた『 白井市内の川 - 神崎川沿いを歩く』だが、今回が最終回となる。

今回は国道464号に架かる橋から下流に向かって進み、印旛放水路(新川)に注がれる地点までを歩いた。神崎川は二重川との合流後、白井市と船橋市の境界を流れ、鈴身川との合流後は八千代市と白井市、さらに下流では八千代市と印西市との境界を流れている。今回は白井市の範囲を越えて最下流までを見てきた。

下記はYAMAPで取った歩跡だ。Sがスタート地点の「国道464号に架かる橋」で、Gがゴール地点の「印旛放水路」である。

その⑨でゴールとした「鎌倉橋」から「国道464号に架かる橋」までの間(約60m)は歩いていない。なお「鎌倉橋」のいわれだが、たもとに鎌倉幕府の役所があったのでこの名があるらしい。

今回は、先ず前半で川沿いの風景とその近くで見かけた鳥、そして後半で見かけた花の順にまとめてみた。花は思いのほか種類が多かったが、珍しいものはなかった。

では、先ず風景から・・

スタートは「国道464号に架かる橋」だ。この橋が白井市と船橋市との境になっている。国道464号は東京外環自動車道と成田空港を結ぶ道路として計画され、将来は高速化も計画されている。沿線に商業施設が開業して以来、慢性的に渋滞が見られる。

写真左は白井市側から船橋市側を見たもの。写真右は橋の中央から下流を眺めたものだ。

白井市側の左岸は草がぼうぼうで歩くことも困難な一方、船橋市側の右岸は道が舗装されている。今回は自転車に乗って右岸を進んだ。

周辺の田んぼは既に稲刈りが済んでいるが、ひとつだけまだ刈られずに残っている田んぼがあった。

周囲にスズメが集まっていた。

稲刈りが終わった田んぼに1羽のダイサギがいた。そこに4羽が飛来してきて、最終的に5羽となった。40mほど離れているので、この写真では見えにくい(多分見えない)。しばらくダイサギを眺めて過ごした。近くで南から鈴身川が注ぎ込んできた。

■ダイサギ

Great Egret

ペリカン目サギ科

Andea alba

大鷺/L88~98cm

こちらは別の田んぼで観たダイサギ。何か餌を見つけたようだ。

アオサギも見かけたが、すぐに飛び去っていった。

■アオサギ

Grey heron

ペリカン目サギ科

Ardea cinerea

青鷺/L93cm

小池橋を通過した。その先の道も舗装されていた。

佐山第二橋を通過した。その先の道も舗装されていた。

川と周囲の田んぼの風景。手前の畦にはエノコログサの群落。

佐山橋を通過した。その先の道も舗装されていて、サイクリングロードの体をなしてきていた。

と思ったら、舗装路が突然終わり、道は川沿いを離れて竹藪に突入。おいおい大丈夫か??

そのまま進んだら千葉県道61号船橋印西線に出た。左折して神崎川に架かる「神崎橋」に向かった。

写真左が印西市側(左岸)。右が八千代市側(右岸)。

右岸の舗装路を進む。川幅が広くなり見た目では水の流れが分からなくなった。

この先でカイツブリを観たが、背負っていたカバンからカメラを取り出す隙に見えなくなった。

印旛放水路(新川)直前に架かっている名の無い橋と放水路への流入地点。

自転車を停めて放水路沿いの桜並木を平戸橋まで歩いた。

平戸橋から眺めると、80mほど上流に2羽の鳥が浮かんでいた。カイツブリより大きい鳥だった。

川沿いの道からは藪が邪魔して鳥が見えない。見かけた辺りを文字通り右往左往して見つけた鳥はオオバンだった。

自転車まで戻り、帰路は「神崎橋」まで左岸を進んだ。そこから自宅までは川を離れて最短距離を行ったが、1時間もかかってしまった。

では、見かけたお花(実になっているものもある)を順にご覧いただきましょう。

■ツユクサ(露草、鴨跖草、鴨跖、ツユクサ科ツユクサ属の一年草)

■コセンダングサ(小栴檀草、キク科センダングサ属の一年草)

■カナムグラ(鉄葎、アサ科カラハナソウ属の一年草)

■セイバンモロコシ(西播蜀黍、イネ科モロコシ属の多年草)

■メマツヨイグサ(雌待宵草、アカバナ科マツヨイグサ属の二年草)

■セイヨウタンポポ(西洋蒲公英、キク科タンポポ属の多年草)だと思うが自信がない。

■セイタカアワダチソウ(背高泡立草、キク科アキノキリンソウ属の多年草)

■ノゲシ(野芥子、キク科ノゲシ属の一年草または二年草)だと思うが自信がない。

■アキノノゲシ(秋の野芥子、秋の野罌粟、キク科アキノノゲシ属の一年草または二年草)

■ムラサキツメクサ(紫詰草、マメ科シャジクソウ属の多年草)

■ヒメジョオン(姫女菀、キク科ムカシヨモギ属の一年草または二年草)

■ニラ(韮、韭、ヒガンバナ科ネギ属に属する多年草)の実

■ユウゲショウ(夕化粧、アカバナ科マツヨイグサ属の多年草)

■ススキ(芒、薄イネ科ススキ属の多年草)

■イガオナモミ(葈耳、巻耳、キク科オナモミ属の一年草)

南アメリカ原産の植物で、荒地、道端などで普通に見られる。葉柄は赤から暗い赤紫色。短毛がやや多めに散らばる。果苞のくちばしの先端は内側にカールする。完熟すると全体が黒っぽくなる。果苞のサイズは20~30mmと大きい。表面の棘の胴体部には細かな棘を密生させるため、オオオナモミと区別できる。

■コシロノセンダングサ(小白の栴檀草、キク科センダングサ属の一年草)

■イヌタデ(犬蓼、タデ科イヌタデ属の一年草)

■キクイモ(菊芋、キク科ヒマワリ属の多年草)だと思うが、細かい観察はしていない。

今日の区間ではキクイモをほとんど見なかった。この花は印旛放水路への流入地点付近で観た。

2022/10/14

白井市内の川 - 神崎川沿いを歩く(完)

旅行中のため、コメント欄を閉じています。