1990年に出版されたこの本を買いました。もちろん古本です。

古本ですが、思いのほか面白い本です。その意味は色々あるのですが、その一つが世代をまたいでモノを見ることが出来ることです。

1950年代、1960年代前半のころの日本の海外留学生は、世界で最も好奇心にもえた、最も勤勉なものたちで占められていたが、今の若者にそのようなエネルギーを感じることが出来ないと嘆く著者。著者が嘆いたその若者が親になって、その子たちが成人している。その今の状況はどうか?

この本では最新の利器として携帯電話やワープロが登場するが、スマホやパソコンが私たちの生活に入ってくることなどもちろん予見されていません。その落差の面白さ。

救われる思いをしたところもあります。

著者は若くして逝った作家の名前を列記しています。

開高健58歳、「丹下左膳」の林不忘35歳、大詩人萩原朔太郎55歳、織田作之助33歳、火野葦平52歳、梅崎春生50歳、高見順58歳。

タカ長でも知っている作家がこのように若くして逝っていることに驚きました。著者は言います。

だから平均寿命などという数字を基準に人の生涯を見て若死にしたとかどうとか言うのは誤っている、人の一生はその生の密度こそ見なければならぬ、ということがわかる。(中野幸次)

この一文を見て救われるような気がしました。54歳で亡くなった長女は芸術家ではないので、目に見えるものは残していません。しかし、長女なりに高く羽ばたいて生き切ったことは感じています。長女も、「思い残すことはない」と言い残して逝きました。この一文を読んで、そのような長女の生き方を全面的に肯定されたような気がしたのです。

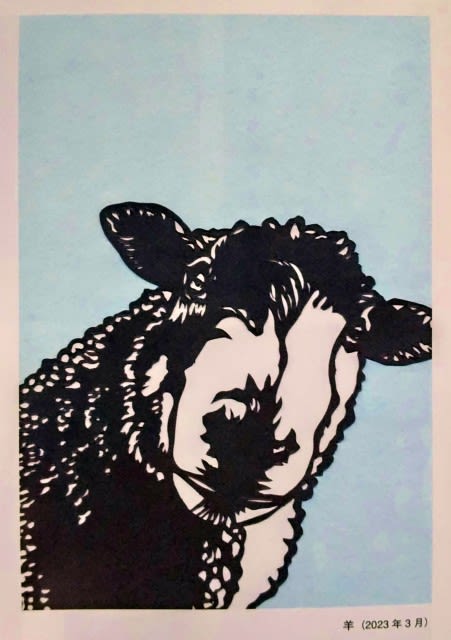

「羊」と題する陽子ちゃんの遺作です。

陽子ちゃんは45歳で不慮の事故死しましたから、彼女の人生を生き切ったとは言えないかも分かりません。しかし、人の生き死には人知を超えたものだと考えれば、たくさんの作品を残して逝った陽子ちゃんの死も、受け入れられないと思いながら受け入れないといけないという気持ちになりました。

この本は52円でした。今日は1円の本をワンクリックしました。古本は財布に優しくて、年金生活者には助かりますね。