平成23年9月25日(日)秋晴れの中、群馬方面に行ってきました。実は同じ関東平野にあって実際には、余り行ったことのない場所なのです。

朝7時半、三男が柔道の練習に行くのと同時に私たちも家を出る。日曜日の朝ということで道も余り混んでなく、あきる野インターから、はじめて乗る圏央道に入る。サマーランドが近くにあって、昔、波が出るプールが面白くて何度か連れて来てもらったなーとしばし感慨にふけった。

鶴ヶ島のJICから藤岡JICに行き、関越自動車道に入って、沼田インターを目指す。そのインターに行くまでに、東側に赤城山、西側に榛名山が見えていた。とはいうもののたくさんの山が連なっていて、どれがとははっきりと分からなかった。

そして、沼田インターを下り、日本のナイアガラといわれている、吹割の滝へ行く。

台風の影響か水量が多くて、半端じゃなく激流で思わず体が引き込まれてしまうんではないかと少し怖くなったくらいである。滝は、確かに割れ目に左右から川の水が流れ落ちていく感じで、すばらしい景観であった。

芭蕉も来た事があるらしく、「桟(かけはし)や 命をからむ うたかずら」の句碑があった。山が険しく、歩くのに植物のかずらの蔦が助けになったのだろう。

また、川の中に大きな浮島があり、そこには、川の両端から橋がかかっていて、そこに設置されている観音様を拝むことができた。この観音様は日光の眠り猫等を彫った左甚五郎の作と説明書きがあった。こんなところにも歴史の共通事項が見出せた。

昼にそばを食べたが、たぶんここで作って切ったんだろうが、太さがまちまちで、太いのはまだ硬い、細くて短いのはこしがなくて・・・、家庭的なそばでした。

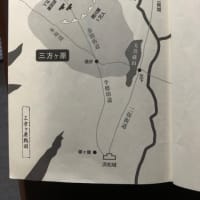

ここまで来たのだから、沼田城を見ようということで、行く。戦国時代は関東平野は小田原北条氏が領地としていたがここは関東のはずれでもあるのでいろいろな武将が利権を奪い合った。上杉から武田、武田から真田になったらしい。徳川家康の時代は真田の兄真田信幸が安住した。ちなみに真田の父と弟の幸村は長野の上田城だった。

沼田城址は公園なっていて、広い芝生のところは野球の試合をやっていた。隣は緑に囲まれた憩いの場になっていて、本丸跡地にはお城の瓦等が出土されていて、それが上田城出土瓦と酷似しているということが、書かれていた看板があった。

ここからいよいよ私が一回は行きたかった長野と群馬境にある碓氷峠に行く。

一年前に読んだ本で、いたく感動した、百田尚樹の「影法師」がある。武士の時代の話だが、自分を犠牲にして、藩のために、そして友のために友には分からないように立ち回り救った、ひとりの名もない剣の達人、磯貝彦四郎の物語である。その最後にこの碓氷峠で友を討ちに追いかけてきていた刺客を先回りして、やっつける。自分はそのまま藩を脱藩して放浪のたびにでる。物語では追分の宿から先に碓氷峠にやってきて、そこで待ち伏せして討つ。

その舞台がどんなところなのかずーと気になっていたので、心がワクワクした。

碓氷峠は群馬からだと獣道になってしまっているということで長野から回って旧中仙道に入る。軽井沢を通ったのだが、最近何回目かのブームになっていて、道路も街中もすごく混んでいて、特に軽井沢銀座は人がひしめくほどの賑わいであった。驚いた。道路も車がすごい列になっているところもあって、これをまた戻るのかと思ったら、気がめいる。

峠は山の一番高いところで、熊野神社が建っていた。その向かいには茶店があり、そこが、丁度県の境にあたっていて、看板がかかっていた。熊野神社や茶店を通り過ぎ、奥に進むと、車が通れないような細く木が茂った昔の趣がある道に突き当たる。昔はどこもこんな道だったのであろう。

高崎の方の宿は調べておいたけれど、そこに行くための道がいたく込んでいたのを来る時に知ったので、夏に体験した道の駅での泊を選択した。

途中めがね橋の案内板があったので、寄ってみることにした。

みょうぎの道の駅にいく途中に、偶然にも峠の湯があったので、そこでお風呂に入り、

旅の疲れをとり、身体を癒す。その峠の湯で、映画「人間の証明」で歌ったジョー中山の「お母さん、あの黄色い帽子はどこへいったんでしょうね」の舞台はこの碓氷峠ということが分かった。西条八十の「帽子」という詩を英訳して歌ったそうである。

道の駅みょうぎでは、20歳代の人たちが車談義?をしているみたいだったが、気にせず、途中コンビニで買ってきた(やっと一軒あって、そこを逃していたら夕食抜きであった。)おにぎり等を食べて寝袋で寝る。

途中3時頃、話声で目が覚める。何と主人が人生初の職質を体験していた。最近家出人が多くて、声をかけたと言っていた。車のナンバーが相模であるし、不審に思ったのであろう。免許証から照会をかけて事なきを得たが、夏の真っ盛りであればこんな車がたくさんいるからいいが、一台だけだと心細いと、感じた。

朝起きて、近くの妙義神社に行く。由緒あるところらしく、皇室の人たちがお参りするところらしい。マンジュシャゲが鮮やかな赤を打ち出していた。

ここまで来る途中に、富岡という地名が。近代日本の発展を担った「富岡製糸工業」の場所である。そこによってみようということで、行くがまだ時間が早くて中に入ることはできなかった。

妙義を早く出たので、お昼過ぎには自宅に着いた。

上信越自動車道から圏央道に入り、八王子から町田を通ってきた。

車で行くとこんなに簡単だが、昔の人はこれを歩いて行ったんだから、頭の下がる思いである。

また、こういうことができる幸せに感謝して、今回も筆をおこう。

朝7時半、三男が柔道の練習に行くのと同時に私たちも家を出る。日曜日の朝ということで道も余り混んでなく、あきる野インターから、はじめて乗る圏央道に入る。サマーランドが近くにあって、昔、波が出るプールが面白くて何度か連れて来てもらったなーとしばし感慨にふけった。

鶴ヶ島のJICから藤岡JICに行き、関越自動車道に入って、沼田インターを目指す。そのインターに行くまでに、東側に赤城山、西側に榛名山が見えていた。とはいうもののたくさんの山が連なっていて、どれがとははっきりと分からなかった。

そして、沼田インターを下り、日本のナイアガラといわれている、吹割の滝へ行く。

台風の影響か水量が多くて、半端じゃなく激流で思わず体が引き込まれてしまうんではないかと少し怖くなったくらいである。滝は、確かに割れ目に左右から川の水が流れ落ちていく感じで、すばらしい景観であった。

芭蕉も来た事があるらしく、「桟(かけはし)や 命をからむ うたかずら」の句碑があった。山が険しく、歩くのに植物のかずらの蔦が助けになったのだろう。

また、川の中に大きな浮島があり、そこには、川の両端から橋がかかっていて、そこに設置されている観音様を拝むことができた。この観音様は日光の眠り猫等を彫った左甚五郎の作と説明書きがあった。こんなところにも歴史の共通事項が見出せた。

昼にそばを食べたが、たぶんここで作って切ったんだろうが、太さがまちまちで、太いのはまだ硬い、細くて短いのはこしがなくて・・・、家庭的なそばでした。

ここまで来たのだから、沼田城を見ようということで、行く。戦国時代は関東平野は小田原北条氏が領地としていたがここは関東のはずれでもあるのでいろいろな武将が利権を奪い合った。上杉から武田、武田から真田になったらしい。徳川家康の時代は真田の兄真田信幸が安住した。ちなみに真田の父と弟の幸村は長野の上田城だった。

沼田城址は公園なっていて、広い芝生のところは野球の試合をやっていた。隣は緑に囲まれた憩いの場になっていて、本丸跡地にはお城の瓦等が出土されていて、それが上田城出土瓦と酷似しているということが、書かれていた看板があった。

ここからいよいよ私が一回は行きたかった長野と群馬境にある碓氷峠に行く。

一年前に読んだ本で、いたく感動した、百田尚樹の「影法師」がある。武士の時代の話だが、自分を犠牲にして、藩のために、そして友のために友には分からないように立ち回り救った、ひとりの名もない剣の達人、磯貝彦四郎の物語である。その最後にこの碓氷峠で友を討ちに追いかけてきていた刺客を先回りして、やっつける。自分はそのまま藩を脱藩して放浪のたびにでる。物語では追分の宿から先に碓氷峠にやってきて、そこで待ち伏せして討つ。

その舞台がどんなところなのかずーと気になっていたので、心がワクワクした。

碓氷峠は群馬からだと獣道になってしまっているということで長野から回って旧中仙道に入る。軽井沢を通ったのだが、最近何回目かのブームになっていて、道路も街中もすごく混んでいて、特に軽井沢銀座は人がひしめくほどの賑わいであった。驚いた。道路も車がすごい列になっているところもあって、これをまた戻るのかと思ったら、気がめいる。

峠は山の一番高いところで、熊野神社が建っていた。その向かいには茶店があり、そこが、丁度県の境にあたっていて、看板がかかっていた。熊野神社や茶店を通り過ぎ、奥に進むと、車が通れないような細く木が茂った昔の趣がある道に突き当たる。昔はどこもこんな道だったのであろう。

高崎の方の宿は調べておいたけれど、そこに行くための道がいたく込んでいたのを来る時に知ったので、夏に体験した道の駅での泊を選択した。

途中めがね橋の案内板があったので、寄ってみることにした。

みょうぎの道の駅にいく途中に、偶然にも峠の湯があったので、そこでお風呂に入り、

旅の疲れをとり、身体を癒す。その峠の湯で、映画「人間の証明」で歌ったジョー中山の「お母さん、あの黄色い帽子はどこへいったんでしょうね」の舞台はこの碓氷峠ということが分かった。西条八十の「帽子」という詩を英訳して歌ったそうである。

道の駅みょうぎでは、20歳代の人たちが車談義?をしているみたいだったが、気にせず、途中コンビニで買ってきた(やっと一軒あって、そこを逃していたら夕食抜きであった。)おにぎり等を食べて寝袋で寝る。

途中3時頃、話声で目が覚める。何と主人が人生初の職質を体験していた。最近家出人が多くて、声をかけたと言っていた。車のナンバーが相模であるし、不審に思ったのであろう。免許証から照会をかけて事なきを得たが、夏の真っ盛りであればこんな車がたくさんいるからいいが、一台だけだと心細いと、感じた。

朝起きて、近くの妙義神社に行く。由緒あるところらしく、皇室の人たちがお参りするところらしい。マンジュシャゲが鮮やかな赤を打ち出していた。

ここまで来る途中に、富岡という地名が。近代日本の発展を担った「富岡製糸工業」の場所である。そこによってみようということで、行くがまだ時間が早くて中に入ることはできなかった。

妙義を早く出たので、お昼過ぎには自宅に着いた。

上信越自動車道から圏央道に入り、八王子から町田を通ってきた。

車で行くとこんなに簡単だが、昔の人はこれを歩いて行ったんだから、頭の下がる思いである。

また、こういうことができる幸せに感謝して、今回も筆をおこう。

なかなか興味ある旅、ご主人と一緒に楽しめるというのは最高ですね

それにしても寝袋持参とは、気合十分

うちの近くに「平家の里」っていう落人が生き延びたという地区:横輪・矢持(よこわ・やもち)があるんだけど、今でもうっそうとした山の中に集落があります。←うちと

そこから、伊勢参りをしたっていう細道に以前遭遇したことがあるよ。

昔はみんな徒歩だもんね~凄すぎる

来年の大河は平清盛でしょ。

伊勢平氏なんだって、伊勢市役所でもプレイベントやってました

吹割の滝の水量が半端じゃないのも、大きくするとよく分かって、自分で自分のブログを見て驚きました。恥ずかしい話ですが・・・

今度は足柄峠ですが、楽しみにしていてください。金太郎の生家跡も載せますよ。

最近名前が思い出せなくて、困っています。

伊勢も関係しているんだ。何でかな~?

知盛は、壇ノ浦で海に沈んだのでは?

実は生き延びていた・・ということにしたいんだねぇ

清盛:松山ケンイチ君だね

はい 写真は期待しないで待っててね

その知盛が生きていたということなのでしょうか。

この戦いを報告に行ったところが、源頼朝のいる鎌倉。私がこの間行った、会えずに意気消沈して帰路についた義経がひと時の憩いをとった浅間神社。

やっぱり歴史って何かしら繋がっているのね。しおの住んでいる所に平知盛の墓があり、私の住んでいるところの近くに浅間神社がある。

不思議です。

義経は後 奥州平泉(若い頃庇護されていた藤原氏)を頼るんだけど、結局頼朝に攻められ自刃。

にも関わらず、あちこちに墓があるし 挙句の果てには大陸に渡ってチンギス・ハーンになった

「生きていて欲しい」という心があちこちに色々な言い伝えを残すのでは・・・というのをどこかで読んだことあるよ。

「平家の里」の知盛のお墓も そんなところでは

そうそう繋がるんだよね~歴史って。興味深い

義経って、背が低くて出っ歯だったんだって。ちょっとがっかり。タッキーとは似ても似つかない感じみたい。