平成23年11月13日(日)秋晴れの中、国道16号線を北へ走ること、1時間。

八王子の市街地を抜け、森林総合研究所や多摩霊園等がある東京都でも西の外れの自然豊かな丘陵地、八王子城跡に到着した。

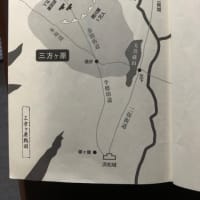

八王子城は、北条氏照(小田原北条氏4代目の氏政の弟)が、1569年頃

武田信玄に当時住んでいた滝山城の三の丸まで攻められ、落城寸前まで追い込まれたのを機に、また、甲州国境の小仏峠の守備が重要になったことが相まって、この八王子城を築き、1586年頃に滝山城から移り住んだと言われています。

この八王子城は、急峻な山地を生かした天然の要害として作られた、戦国時代末期の典型的な山城で、関東より東では、土塁で囲うことが多く、石垣作りは当時は珍しかった。関東地方の山城で石垣を取り入れたはじめての城であったらしい。

この八王子城は小高い山の上に本丸があるのだが、それとは別に、小高い山の裾野の方に、「御主殿」があり、そこが氏照が政を司ったり、生活をしていたところだそうである。なるほど、御主殿に入る道はきれいに整備されていたり、橋は立派な橋が復元されていたし、その道に沿って川が流れていて、風流な趣が施されていた。

風流と言えば、この氏照はかなりの文化人で、落城後、あまり手つかずに残っていた、御主殿跡を調査すると、中国の陶磁器の破片跡や当時の武人のたしなみであった茶道具や当時では極めて珍しかったベネチア産のレースガラス器等が見つかり、当時の氏照の生活ぶりが伺えるということである。

そのことを千ちゃんに話したら、前に行った「ガラス工芸 ディアマン・ビードロ展」で、偶然にもこの北条氏照八王子城跡出土のベネチアングラスを見かけたということである。ここでもつながった。千ちゃんの嗅覚のすごさに脱帽。

この御主殿の近くに「御主殿の滝」という、小さい滝があった。そこは秀吉が小田原城攻めをして、氏照らは小田原籠城中で、城主を欠いた八王子城は前田利家・上杉景勝らの大部隊が信濃から上州へと攻めてきた際に、この八王子城は一日で落城してしまい、御主殿にいた北条方の婦女子や武将らがこの滝の上流で自刃し、次々と身を投じ、その血で、水は三日三晩赤く染まったと言われている。今は、水の流れが少なくなって、身を投じるだけの水量がないと思うが、そんなことは言ってられないくらい切羽詰った感があった。

最後に北条氏照の墓に行ってきた。城から歩いて5分くらいのところの丘の上にあった。階段は165段。

氏照は小田原城下で切腹し、小田原駅の近くにも墓があるということである。

亡骸はどちらに?

また、本丸まで行こうとして、途中まで登ったが、断念して戻ってきた。その時の景色が良かった。

八王子の資料館は充実して分かりやすかった。

八王子の市街地を抜け、森林総合研究所や多摩霊園等がある東京都でも西の外れの自然豊かな丘陵地、八王子城跡に到着した。

八王子城は、北条氏照(小田原北条氏4代目の氏政の弟)が、1569年頃

武田信玄に当時住んでいた滝山城の三の丸まで攻められ、落城寸前まで追い込まれたのを機に、また、甲州国境の小仏峠の守備が重要になったことが相まって、この八王子城を築き、1586年頃に滝山城から移り住んだと言われています。

この八王子城は、急峻な山地を生かした天然の要害として作られた、戦国時代末期の典型的な山城で、関東より東では、土塁で囲うことが多く、石垣作りは当時は珍しかった。関東地方の山城で石垣を取り入れたはじめての城であったらしい。

この八王子城は小高い山の上に本丸があるのだが、それとは別に、小高い山の裾野の方に、「御主殿」があり、そこが氏照が政を司ったり、生活をしていたところだそうである。なるほど、御主殿に入る道はきれいに整備されていたり、橋は立派な橋が復元されていたし、その道に沿って川が流れていて、風流な趣が施されていた。

風流と言えば、この氏照はかなりの文化人で、落城後、あまり手つかずに残っていた、御主殿跡を調査すると、中国の陶磁器の破片跡や当時の武人のたしなみであった茶道具や当時では極めて珍しかったベネチア産のレースガラス器等が見つかり、当時の氏照の生活ぶりが伺えるということである。

そのことを千ちゃんに話したら、前に行った「ガラス工芸 ディアマン・ビードロ展」で、偶然にもこの北条氏照八王子城跡出土のベネチアングラスを見かけたということである。ここでもつながった。千ちゃんの嗅覚のすごさに脱帽。

この御主殿の近くに「御主殿の滝」という、小さい滝があった。そこは秀吉が小田原城攻めをして、氏照らは小田原籠城中で、城主を欠いた八王子城は前田利家・上杉景勝らの大部隊が信濃から上州へと攻めてきた際に、この八王子城は一日で落城してしまい、御主殿にいた北条方の婦女子や武将らがこの滝の上流で自刃し、次々と身を投じ、その血で、水は三日三晩赤く染まったと言われている。今は、水の流れが少なくなって、身を投じるだけの水量がないと思うが、そんなことは言ってられないくらい切羽詰った感があった。

最後に北条氏照の墓に行ってきた。城から歩いて5分くらいのところの丘の上にあった。階段は165段。

氏照は小田原城下で切腹し、小田原駅の近くにも墓があるということである。

亡骸はどちらに?

また、本丸まで行こうとして、途中まで登ったが、断念して戻ってきた。その時の景色が良かった。

八王子の資料館は充実して分かりやすかった。

この辺では「津久井城」がお薦めですよ。ちゃんと整備されていて、市内巡りでも行きたい感じです。

何かキッカケがあると どんどん勉強の扉は開いて行くのかもね