数日前の茂来山の投稿で名前がわからないとして紹介した花は、コンロンソウだった。

花後の形がナズナのようなアブラナ科のようなのでヤマケイの「春の野草」を調べてみたら出ていた。

谷川沿いなどに多いという点も一致している。

崑崙草というエキゾチックな名前から、こんな場所で見つかるなんて想像していなかった。

数日前の茂来山の投稿で名前がわからないとして紹介した花は、コンロンソウだった。

花後の形がナズナのようなアブラナ科のようなのでヤマケイの「春の野草」を調べてみたら出ていた。

谷川沿いなどに多いという点も一致している。

崑崙草というエキゾチックな名前から、こんな場所で見つかるなんて想像していなかった。

真夏日が連続したあと雨になって、先走っていた季節が少しもとに戻った感じ。

今朝は、まだ少し小雨が残っている。

一気に気温が高くなったせいか、咲き始めたシモツケがもう8分咲き。

これは4日前に撮ったもので、この時はまだ先始めの雰囲気だったのに。

隣のラベンダーも開花をはじめた。

つれあいが母の日にアジサイをもらうので庭にいろいろなアジサイが開花しだした。

ムラサキツユクサもヒルザキツキミソウとともにまだまだ元気。

近いうちに奥武蔵のコアジサイを見に行こうと思う。

堂平山でたくさん見られるらしいが、もう少し便のいいところ、越生あたりにしようかと思う。

山仲間の「たまにはしっかり歩いてみたい」との希望にこたえ、茂来山に行ってきた。

茂来山は、数年前の秋に登ったことがあったが、豊かな森の雰囲気が気に入っていたことと、その時は雲が出て山頂の展望にめぐまれず、リベンジの機会をと考えていた。

朝6時半に埼玉を出発。関越から信越道、そして現在はまだ無料の中部横断道を利用して八千穂町へとむかった。

連れのメンバーはこの山は初めてということなので、コブ太郎などがいる霧久保沢ルートを選び、駐車場へ。

9時50分、出発。まずは丸太橋渡りから。

沢から斜面を登り始めると、知らない花がお出迎え。

ヒノキの林の林床にはヒトリシズカ。

ほとんどは花を終えていたが、たった一輪だけ白い花穂を残していた。

これはうちの庭にもあったが、名前がわからない。

林道の合流点へ向かって鳥の声を聞きながら、のぼっていく。ああ、セミの声もまじっているな。

エンレイソウを見つけた。このあとも注意して探したが、見つけられたのはこの一輪だけ。

ハコベの仲間?

ヤマブキソウかな。

ヒノキ林を抜けて、沢に沿った広葉樹林に入っていくとあたりが明るくなってきた。

斜面にはシダ類のクサソテツがたくさん。

ふもとはすでに木々の葉も繁って、沢の水音も涼しく感じられる。

クワガタソウ。

イチリンソウ。

谷の分岐らしい少し広くなったあたりで右岸へとわたって登っていく。

もうコブ太郎も近い・

ちょうど1時間でコブ太郎についた。

初夏の日差しをあびて堂々と葉を繁らせていた。

コブ太郎をすぎるとすっきりと姿良く立ち上がるサワグルミの木が姿をあらわした。

今度はニリンソウがあちこちに咲いている。

大群落とはいかないが、沢の上部までいたるところに花を咲かせていた。

カツラの木も目立ってきた。

大木だったものが朽ち、わきから伸びたひこばえが立派な木に育っている。

10分ほどで今度は大王トチノキ。

木の下には、地元の方らしい二組の老夫婦が休んでいた。

そういえば駐車場に軽トラが2台とめてあった。この方たちの車だったのだろう。

今日はこの大王トチノキまでで引き返すそうだ。

根方のコブのくぼみになんとニリンソウが咲いていた。

幼子をやさしく膝にのせているみたい。森をはぐくむ母樹という感じ。

沢の上部、斜面が急になってきてサワグルミの林に入っていく。

ヤマエンゴサク。

サワグルミのたての線が気持ちいい。茂来山以外ではこんな林に出会ったことがない。

ネコノメソウの仲間だろう。とても小さい。

黒くて太い枝にちいさな若葉がきらきらして美しい。

そろそろ稜線が近いはずだが、足元の悪い急斜面がつづく。

女性が一人たちどまって携帯で話していた。その上部には連れの男性らしい姿がゆっくりと歩いていた。

青空が広がってきた。よくわからない大木がねじれた幹や枝に葉を繁らせていた。

ブナが現れた。稜線の上に明るい空。もう少しだ。

ようやく槙沢コースとの合流点。

いやぁ、お疲れ様でした。山頂まではもうわずか。

見渡すと大きなダケカンバもあった。

稜線の南側、小海町側はきれいなカラマツ林。

このあたりではミツバツツジがまだつぼみ。

これはシラカバだろうか。最後のひとのぼりだ。

オオカメノキ。

いよいよ頂上。青空と展望が待っているぞ。

12時30分、山頂。目の前に雄大な浅間山と黒斑山。でも写真撮るの忘れてしまった(笑)。

何組もの人がいてにぎやか。

八ヶ岳が沢筋に残雪を残している。

この日は上天気なのだが、霞がかかってしまっていた。

左奥が金峰山と瑞牆山。南アルプスは霞の中。

はるか東には両神山。

人が多かったし、日差しが強くて暑いので頂上から少しさがった尾根で休憩。

気持ちのいい風が吹き抜けた。カラ類の小鳥のさえずりが休みなく聞こえてくる。

そこからは登山口近くの採石場が見下ろせた。

その角度から、山頂直下が急斜面だということがひしひしと感じられた。

さて下山開始。稜線近くの斜面にはコバイケイソウらしい草も。

上から見下ろしてもサワグルミのたての線は美しい。

急斜面の石ころに足をとられながらも、くだりは順調だ。

午後2時ちょうどに大王トチノキ。ちょっと一服。

その後コブ太郎は素通り。

コブ太郎をすぎると道は格段によくなったので快調にくだっていく。

沢の水で顔を洗って、午後2時40分。駐車場に到着。

すると林道のほうから大王トチノキの下にいた地元の方たちが現れた。

その一人に槙沢コースのことを聞いてみたら、霧久保コースと同じように稜線直下は急斜面の登りだが、足元が岩なので槙沢コースの方が歩きやすいといっていた。

帰りは佐久穂町に出るとコンビニにより眠気覚ましのアイスコーヒーを購入。

途中、上里で車を出た時の暑かったこと。この日は埼玉は猛暑日になっていたのだ。

茂来山、霧久保沢コースは2度目に歩いても植生豊かないい山だった。

庭のシモツケソウが開花しだした。

ほとんどがまだ固いつぼみだが、付け根の部分から開花し始めている。

この株が一番開花がすすんでいる。バックは妻の誕生日にプレゼントしてもらったラベンダーを地植えしたもの。

つれあいは昨日の飯山白山でヤマヒルにやられ、足の甲から出血し、靴下が一部赤黒くなってしまった。

帰ってからもしばらく出血が止まらなくて絆創膏をはってしのいでいた。

埼玉からわざわざ車で神奈川まで遠出したのにとんだ災難だった。

でも適度な山歩きのおかげで、体調もよく気分もいいようなので、これからは近場の越生にちょくちょく連れていくことにしよう。

私の方は、風呂に入るときに体重を図ってみたが、相変わらず75kgを割らない。

山歩きをすると、ついつい夕食の時のビールの量が増える。

これじゃ減るわきゃない。

でも今朝血圧が129と130を切っていた。

よしよし!

おとといは一人で越生で軽い山歩きをしたが、つれあいがどこか歩きたいというので、今日は厚木にある飯山白山に出かけてみた。

以前に圏央道を利用して相模原市半原にある仏果山に出かけたあと、この付近の地形図を買い込み眺めていて、仏果山、経ヶ岳などがある山脈の南のはずれに白山と書いてあるのを見つけた。

標高わずか284m。山麓に長谷寺(ちょうこくじ)という寺があり、つれあいと歩くには手ごろの感じだ。

そこでネットで調べてみるとこの山の東側の斜面一帯が「飯山白山森林公園」となっており、ハイキングコースも整備されていたので、ここに行ってみることにした。

長谷寺の参道を登って山門の手前を右に入るとそこが森林公園の駐車場。

駐車料金は一日500円。トイレもある。

初めて来たのだし、せっかくだから山門から入ってみた。

山門は、最近建て替えられたらしく壁は真新しいヒノキ材でつくられていたが、柱などは根元をのぞいて昔のものを再利用してあった。

古い寺らしく大きなイヌマキがあった。樹齢400年と伝えられている。

さらにもう一段階段をあがると相模平野が見渡せた。

観音堂。もとは檜皮葺か藁葺きだったものを現代の素材に改装してあるが、落ち着いた感じで違和感がない。

本堂の脇の山の斜面には大きなクスノキがあった。この斜面はうっそうとした原生林だ。

そこから男坂と女坂と二つの道があったが、私たちは当然、女坂をすすんだ。

つれあいは、手術で片肺の4分の1を切除しているので、急坂では息が切れてしまうのだ。

ただし、入り口に「ヤマヒル注意」の看板が!

やっぱりいるのか。この山の並びにある経ヶ岳に行ったとき、登山口に「ヤマヒル注意」の看板と忌避剤のスプレーが設置してあったのだ。

まあ、仕方がない、注意しながら歩くことにした。

ヒメウツギが咲いていた。このあともあちこちで見かけた。

この山の植生は照葉樹と針葉樹がまざった原生林だ。

埼玉の山とは雰囲気が違う。結構太くて立派な木がたくさんある。

しかも地肌が黒々として、雨上がりのようにしっとり湿っている。

いかにもヤマヒルがいそうな感じだ。

谷をのぞき込むと恐竜が出てきそうな雰囲気の原始の森だ。

女坂だけに急なところはなく、山頂から南にのびる稜線へと大きくまわりこんで登ってきた。

でもこの山は、稜線に出ても常緑の照葉樹の森なのでほの暗い道が続く。

でも所々で下界が見渡せた。

つれあいのペースでゆっくり登ってきたので、小1時間で山頂の白山展望台に到着。

相模の国が一望だ。

展望台に上ると大山が間近に見えた。

展望台の下にベンチとテーブルがあったのでそこで昼食休憩。

ここならヤマヒルも寄ってこないだろう。

休んでいると4人連れが登ってきてしばらく休んでいたが、先へと歩いて行った。

白山は三等三角点がある。283.8mだ。

白山を出発して、尾根を桜山まで歩き、そこからくだって森林公園の道を歩いて長谷寺へ戻る予定だ。

イヌシデだろうか下部がうろになりかかった大きな木があった。

少しあるいたところに白山神社がある。

驚いたことにその社殿の前に丸く石組された水たまりがあった。

山頂稜線上なのに。へぇ~すごいね。

傍らには龍のつくりものが置いてあった。

山全体がたっぷりと水分をためこんでいるのだろうか。

ヤマビルにはうれしい環境なのかも。

神社の祠の傍らには、腰かけた姿の石像。顔の部分は補修されているが、足元が高下駄のようなので天狗の像かもしれない。

あいかわらずうっそうとした森の稜線。

桜山に到着。先ほど通って行った4人が休憩していた。

ここからの下りは、斜面は急なのだが、道が大きくジグザグに切ってあるので安心して歩ける。

ここから森林公園の遊歩道をたどっていく。

ルートはいくつかあるようだが、一番上部の道を利用してみた。

形は吊り橋風だが、実際は固定された橋。ロープは飾りだった。

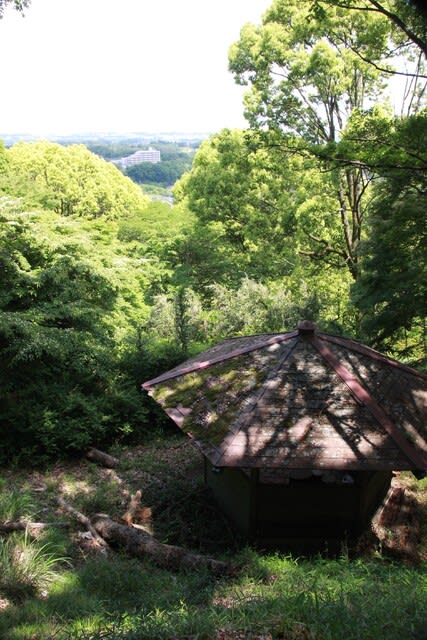

この東屋から少し下がるとトイレもある。

でもそちらには行かずに千寿の森と呼ばれているルートを歩いてみた。

カエデの木がたくさんあって道が明るくなった。

これは、秋11月も下旬のころがいいのかもしれない。

これまでの薄暗い森とは雰囲気ががらっと変わって気持ちがいい。

そして公園が終わって、お寺の敷地に入ったのか、両側にネットがあらわれた。

たぶん鹿よけなのだろう。

無事境内に戻ってきた。

出発点とは反対側の斜面になるのだが、こちらにも大きなクスノキがあった。

全体で2時間あまりだろうか。つれあいにはちょうどいい山歩きとなった。

さて無事に終わったと車にもどって出発。つれあいが靴を脱ごうとするとなんと靴下にヤマビルが!

それほど大きくないのでつぶして駆除。

ところが靴を脱いでみると、なんともう一匹。こちらは足の甲に食いついて大きく膨らんでいた。

やられていたんだぁ。

私も気になったので途中で車を止め、靴と靴下を脱いで点検したが、無事だった。

食いつかれるとしばらく出血が止まらない。

やはりこのあたりは寒い時期に来た方がよさそうだ。

桜山で休んでいた4人は無事だっただろうかとつれあいと話しながら帰路についた。