さて、基本設定が終わったのでアンテナをつないで少し遊んでみました

夜の7MhzでUN5UJOがちょうどCQを出していたのでK3と比較してみましたがどちらもS9で入っていますので問題なく動いているようです

直感的に使えるとのことですが、やはりボタンが多く多くの機能があるのでとりあえずは、ExperSDR2ソフトの基本機能を概要をおさらいしたいと思います。

まず、ExpertSDR2を起動すると画面の1/4の面積に分の基本機能だけが表示されます。

ここで左上にあるパワーボタンをクリックするとSDRが起動します。

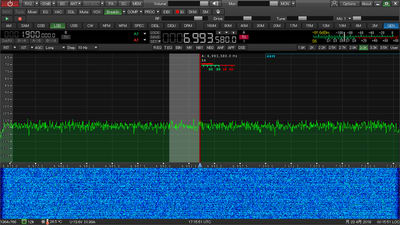

SDR機の特徴ともいえるスペクトラムおよびウォーターフォール画面を展開するにはFullscreen Modeボタンを押します これにより下3/4の画面が表示されフルスクリーン表示となります

下の写真がフルモード画面

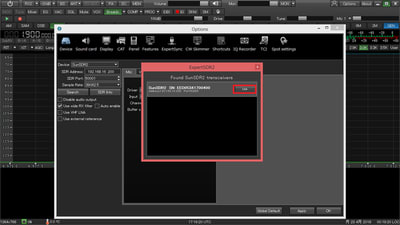

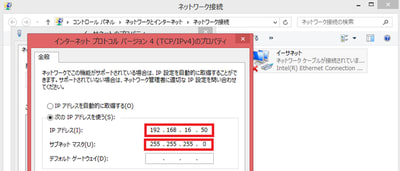

既にIPアドレス設定時に使いましたがオプション設定を変える場合はオプションボタンを押します

パワーを入れても音が聞こえてきません SDR機ではPCとの接続などにリアルなケーブルは使わず、仮想上のVirtual Audio Cables(VAC)を使うようです このVACをオンにするにはVACボタンを押します こうするとPC上のスピーカーと接続されるようで音が出るようになります

このボタンは一度オンにしておけば特に頻繁にいじる必要はありません

さて、周波数の設定は昨日画面中央にある大き目の表示がVFO A、左側に少し小さめの表示がVFO Bになります

周波数表示の周りに関連する機能ボタンがあります

今までの伝統的なトランシーバーではVFO Bが右側に表示されることが多かったように思いますのでちょっと慣れるまでは違和感をかじるかもしれませんね

バンドの選択は周波数表示の少し右上にあるボタンで行います ゼネラルカバレッジを選択する場合はバンド選択の一番右にあるGENボタンを押します

モードの選択はバンド選択ボタンの左側にあるボタンで選択します

受信フィルターはSメーターの下にあるボタンから選択します

VFO Aの周波数表示に下にはDSP設定用ボタンがあります

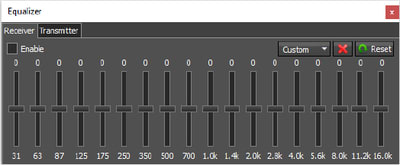

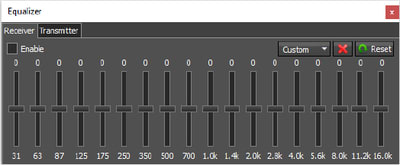

R.EQ 受信用イコライザー T.EQ 送信用イコライザー

BIN 両耳での疑似ステレオ受信

NR ノイズリダクション

NB1 ノイズブランカ―1 NB2 ノイズブランカ―2

ANF オートマティックノッチフィルター

APF アナログピークフィルター

DSE CW用のデジタルサランド効果

これらは特に普通の無線機と変わりませんので直感的に使えると思います

運用時によく使う機能は画面の上部中央部にあるボタンが集まっています

Volume ボタンをスライドすることで音量ボリュームが

設定できます

Mon モニターの音量がコントロールできます

RF AGCのゲインレベル調整

Drive 出力調整

Tone キャリア信号の送信出力レベル調整

Mic マイク出力の調整

なお、AGCの動作時間については別ボタンからドロップダウンメニューで設定できます

一度設定したらあまり変更しない機能については以下の通りです

MOX 送信のON/OFFのマニュアルで切り替え

Tone 送信時のトーンのON/OFFの切り替え

Mixer 第1および第2受信機のそれぞれにおけるボリュームと

バランスのコントロールメニュー

EQ ボタンを押すと18帯域のイコライザーメニューが開きます

受信機と送信機別々に設定が可能です

また、周波数表示VFO Aの下に別途インディケーターがあり

VAC 既に説明の通り仮想音声ケーブルです

SQL スケルチを切り替えします

Mute 音声をミュート

VOX マイクに話すことで自動で送信切り替え

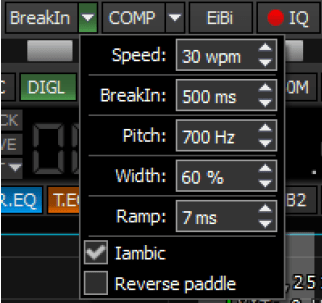

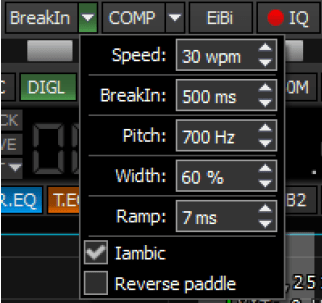

BreakIn CWキーヤーを押すことで自動的に送信切り替え

CW設定についてはドロップダウンメニューあり

Speed CWのスピード設定

BreakIn Delay (ms) トランシーバーを送信モードにし続ける

ためのタイミングコントロール

Pitch (Hz) CW信号のトーンのピッチを調整

Width (%) CW符号の長点と短点の比率の調整

Ramp (ms) CW信号のスロープの長さの調整

操作時間が長いほどスロープは短くなります

COMP 送信信号のコンプレッションをONにします

EiBi EiBiデータのベースでパノラマ状にHF信号の

マーカーを示します

該当局の周波数にマウスのポインターを近づけると

その局の名前を見ることができます

IQ 受信帯域幅スペクトラムの録音にはIQファイル

録音が必要です

ファイルはC:/Users/User/ExpertSDR2/waveに保存

SKM CWスキマーをONにします

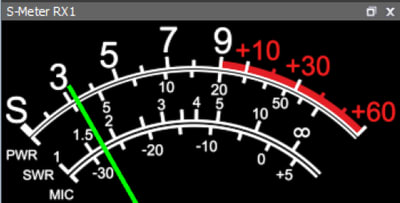

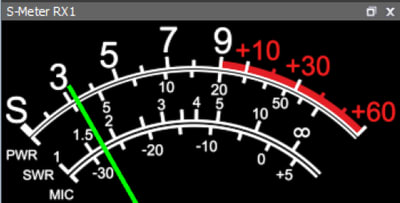

SM Sメーターを大きくするボタン

Sメーターウインドウはソフトのウインドウと別に

なるのでスクリーン上の持っていきたいところに

自由に配置することができます

MIC

このトランシーバーには2つのマイクジャックがあり

MICボタンのドロップダウンメニューから選択できます

Mic1はエレクトレックマイク用で、Mic2はPTTマイク用

MicPCはパソコンのヘッドセット用です

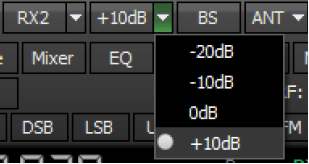

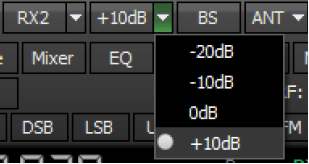

アテニュエター(感度減衰)はドロップダウンメニュー選択するかインディケーターボタンを連続的に数回押すことで設定できます

このトランシーバーには帯域幅が312KHzまでの2つ目の受信機のソフトウェアRX2が入っており、2つの独立したVFO AとVFO Bがあります。RX1とRX2は同時に0-80Mhzまたは80-160Mhzを受診することができます。RX2は独立したインディケーターとコントロールを持ちます。

RX2ウインドウを表示する方法は3つあります。

水平配置

垂直配置

別ウインドウで起動

ちょっと長くなりましたがとりあえずこの位を理解してしばらく遊んでみたいと思います