1978年12月に32歳でこの世を去った間章が、仮に今も生きているとすれば70歳である。

彼が、今の日本社会を見ていたら、おそらくこう表現するだろう。

「なしくずし」

「ますますひどくなっていく一方の『なしくずし』」

1978年12月に32歳でこの世を去った間章が、仮に今も生きているとすれば70歳である。

彼が、今の日本社会を見ていたら、おそらくこう表現するだろう。

「なしくずし」

「ますますひどくなっていく一方の『なしくずし』」

〔今回は、「待合室」第210回「柳川を歩く(6)」として2007年4月9日から同月22日まで掲載した記事の再掲です。なお、一部を修正しています。〕

今回も、福岡県は柳川市の川下りの様子などをお届けします。

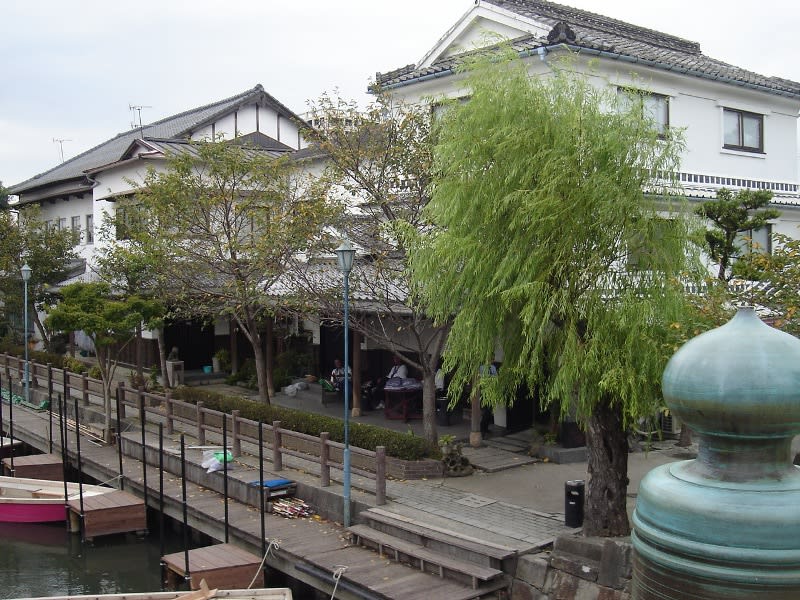

日吉神社からさらに南西のほうに歩き続け、旧藩主立花邸の近くに着きました。柳川市は、関脇の琴奨菊関(当時。現在は大関)の出身地であるため、「琴奨菊」の大きなのぼりが何本も立っています。上の写真は、たしか昼食(鰻の蒸篭蒸しでした)をとった店の中から撮影したものです。

橋の下を、船が通って行きます。頭を下げなければ、通過することができません。

時間に余裕があり、体調が良ければ、船に乗っても良かったのですが、時間はともあれ、体調がまだ完全に戻っていなかったので、船に乗るのはあきらめました。しかし、あえてここまで歩いたので、楽しいひと時を過ごせました。初めての街を、バスもタクシーも使わず、とにかく歩き回るのはいいものです。

稲荷町、北原白秋記念館に向かって歩いています。9月の日曜日ということで、多くの観光客が訪れていました。

ようやく、北原白秋の生家に到着しました。現在は資料館(記念館)となっています。説明などについては、下の写真を御覧ください(クリックすれば拡大します)。

せっかくのことなので、北原白秋記念館に入ることとしました。貴重な資料も多く、驚かされたものです。また行ってみたいと思うのですが、集中講義の期間中に時間を見つけられるか、そして体調はどうか、が問題です。今考えても、2006年度に、よくぞ一日4コマの講義を4日間も続けられたものです(2004年から2012年まで、福岡市は早良区にある西南学院大学で集中講義を担当させていただきましたが、体調を崩したのは2006年の時だけでした。この経験から、とにかく夏に体調を崩さないようにしておりました)。

西鉄柳川駅に戻りました。特急を逃してしまったので、大善寺まで普通電車甘木行に乗ることとしました。2001年に登場した7000形で、基本的にはワンマン運転区間で運用されています。それにしても、天神大牟田線という本線格の路線の半分ほど(宮の陣~大牟田)がワンマン運転区間というのはさびしいものです。

〔今回は、「待合室」第206回「柳川を歩く(5)」として2007年3月19日から同月30日まで掲載した記事の再掲です。なお、一部を修正しています。〕

日吉神社の近くです。

柳川名物の川下りです。いくつかのコースがあるようなのですが、日吉神社からさらに歩き続けようとしたところで船をみかけましたので、撮影してみました。

おそらく、一昔前までは京浜地区でも当たり前の光景でした。今でも、私が住んでいる場所からそれほど遠くない場所に、これと似たような光景があります。しかし、少なくなっているのも事実です。何気ない風景かもしれませんが。

タイトルに示した講義を受講する学生の皆さんにお知らせです。

先程、DB PORTALに、この記事のタイトルに示した小課題を掲載しました。当日の講義の際にも説明しますが、必ずダウンロードをして提出してください(未提出の場合は、評価が下がります)。

〔今回は、「待合室」第206回「柳川を歩く(4)」として2007年2月26日から3月13日まで掲載した記事の再掲です。なお、一部を修正しています。〕

今回は福岡県柳川市にある日吉神社の様子を紹介します。西鉄柳川駅から北原白秋記念館まで歩いている途中、たまたま立ち寄ったのですが、これほど多くの動物が飼われている神社もそう多くはないであろう、という意味で興味深いところでした。

日吉神社は、おそらく全国各地にあるはずです。そのうちの、福岡県柳川市にある日吉神社です。柳川市役所、柳川郵便局の近くにあります。西鉄柳川駅から歩いて30分以上かかりました (もっとも、目的地を目指してまっすぐ歩いている訳ではありませんが)。

この神社を訪れたのは2006年9月10日、ちょうど、西南学院大学法学部で集中講義「税法」を担当している時のことで、中休みの日でした。その数日前に慶事がありました。福岡の中心、天神でも、百貨店などで大きな垂れ幕が掲げられました(私が見たのは大丸福岡天神店のものでした)。

せっかくのことですから、私も記帳してきました。おそらく、関係者の方は驚かれたことでしょう。川崎市に住んでいる人間が、柳川の神社で記帳しているのですから。

そう言えば、大分大学教育福祉科学部の講師時代に、愛子内親王殿下の御生誕の際に、大分合同新聞社からコメントを求められたことを思い出します。このコメントは、2001年12月2日2001年12月2日付大分合同新聞朝刊4面「“コウノトリ景気”に期待 『県内各界の声』」という記事に掲載されました。私を含めて6人のコメントが掲載されているのですが、私以外はお偉方だったので、身分不相応ではないかと驚いたのでした。その時の発言内容は、かつてこのホームページに掲載していたのですが、ここに再掲しておきます。 「おめでとうございます。テロや狂牛病などによる暗いムードから国民を解き放ってくれる明るい出来事であり、心からお祝いを申し上げたい。ただ、国や政府が経済対策など政治の失策から国民の目をそらすために利用するようなことがあれば問題。国民は慶賀ムードに流されず、冷静に現実を見ることを忘れてはならない。」

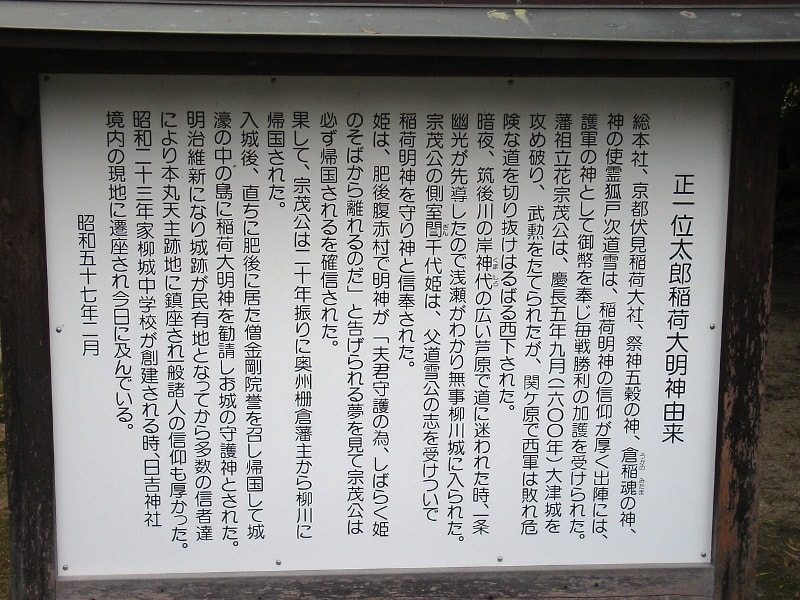

日吉神社そのものの由来ではないのですが、上のような案内板がありました。関ヶ原の戦いに関係があり、柳川城内に勧請することによって造られたそうです。現在、柳川城址の主要な部分は柳城中学校および柳川高校の敷地となっています。ちなみに、柳川城は蒲池氏によって築城されたとされていますが、その時期は不明です。その後、龍造寺氏の居城となりました。このあたりの経緯については、柳川市のホームページを参照していただければ幸いです。

神社には、池なのか水路なのかよく覚えていないのですが、鴨が泳いでいます。

巣箱、という訳ではないでしょうが、木で作られた家型の箱が置かれていて、御丁寧に橋までかけられています。ここの水鳥はほとんどが白色でした。それにしても、このような池などには必ずと言ってよいほど鴨がいるものです。

「皇太子殿下御成婚奉祝記念」ということで、「見猿、言わ猿、聞か猿」の像です。年号が書かれていないのでよくわからないのですが、「皇太子殿下」は現在の皇太子殿下ではなく、今上天皇陛下のことではないかと思われます。

ここは動物園でないはずですが、どういう訳か、フラミンゴが飼われていました。まさか、どなたかが神社に奉納されたということではないでしょうが。

鶏も何羽か飼われていました。種類はよくわかりませんが、矮鶏らしいものもいました。何のために飼われているのかはわかりません。 私の小学生時代には、川崎市中原区でも鶏や豚などを飼っている農家がありましたが、いつの間にかなくなりました。今、川崎市内で鶏や豚などを飼っている農家はどのくらいあるのでしょうか。

柵越しなのではっきりとしないのがもどかしいような。朝だったら例の鳴き声を出すのでしょうか。この時は鳴いていなかったと記憶しています。

兎も飼われていました。小学生の頃、ほんの数ヶ月でしたが兎を飼っていたことがありましたので、懐かしくなりました。おそらく、飼育用の種類か、それに近いものでであると思われます。兎も神社に縁の深いものなのでしょうか。

ビーグル犬が歩き回っていました。おとなしい犬で、子どもたちと一緒に遊んでいるのかそうでないのかよくわからないような動きをとっていました。首輪がついているので飼い犬であることは明らかですが、この神社の犬なのでしょうか。

よく考えると、ビーグル犬は兎狩りのための犬ですが、この神社では柵越しとは言え共存しています。

一番驚いたのは、羊が飼われていたことでした。こちらがカメラを向けても、おとなしくこちらを見ているだけでしたが、あまり関心はないのでしょう。それにしても、本当に、何のために飼われているのでしょうか。

こちらが、日吉神社の由来を示した案内板です。

日吉神社を出て、さらに柳川市街地を歩き続けます。また、機会を改めて。

今回は、私のサイトに設けていた「待合室」の第201回「柳川を歩く(2)」(2007年1月22日~同月29日)、および第202回「柳川を歩く(3)」(2007年1月29日~2月7日)の再掲載です。但し、第201回のデータが消失しているので、文章は第202回のみ、写真は第201回および第202回の再掲載となります。

2006年9月10日、 西鉄柳川駅から柳川市役所のほうに向かって歩いています。目指すは北原白秋の生家なのですが、タクシーもバスもレンタカーも使わず、歩いて行くというのはよいものです。ただ、初めての街を歩くというのは、色々なことを考えると少々無謀に近いのかもしれませんが。

西鉄柳川駅から歩き始めてまもなく、いかにも水郷という街並みが我々を出迎えてくれます。本来はここで文章も添えなければなりませんが、既に記したように、第201回「柳川を歩く(2)」の文章データが消失しておりますのでしばらく写真だけが続きます。

西鉄柳川駅付近からのメイン道路です。この裏の通りを歩いたりこの通りを歩いたりしています。日曜日の昼間だからなのか、それとも別の理由なのか、閉まっている店が多く、人通りも少ないのです。ここが柳川市の商業の中心なのかどうかはわからないのですが、中心街空洞化、あるいは、中心街に限らず、商店街空洞化というべき現象なのかもしれません。九州では各地で見られます。2004年3月下旬に大分を離れ、同年から2012年までは、1年に1回、福岡に行く程度なのでしたが(但し、2007年には2回行きました)、2006年9月には飯塚駅周辺、田川後藤寺駅周辺、直方駅周辺、黒崎駅周辺も歩いておりまして、商店街の深刻な状況を改めて実感しました。

水郷柳川らしく、民家の裏側にもこのように水流があります。

また裏通りを歩きます。西方寺を通ります。

まだ目的地には遠いのですが、柳川市役所の近くにまで来たようです。ここで水辺の散歩道を歩いてもよし、柳川市役所のほうに出てもよし、ということで、私は柳川市役所のほうへ歩いていきました。

憲法学の判例で有名な伝習館高校の前を通り(ちなみに、この高校の卒業生の一人が北原白秋です)、柳川市役所の前を通ります。日吉神社の近くではないかと記憶していますが、違うかもしれません。

機会を改めて、日吉神社の様子を取り上げます。

〔以下、「待合室」第191回として、2006年10月31日から11月6日まで掲載した記事の再掲です。但し、一部を修正しています。〕

2006年9月5日から12日まで、西南学院大学法学部の集中講義「税法」を担当しました。初日の前に筑豊地区を回ったりしましたが、2日目から少しばかり体調を崩し、天神地下街で解熱剤を買い、2日目か3日目には昼食も夕食もとりたくなくなったほどでした。それでも講義を休まず、8日まで続けました(この日あたりから、かなり回復してきました)。9日と10日は中休みでして、9日には、某学会の九州地区研究会に出席しました(その前に西鉄二日市駅周辺を歩いています)。

10日は日曜日で、福岡は晴天でした。そうなると、どこかへ行きたくなるという悪い癖が出てきます。無理をしてホテルにこもったりすると精神的によくありません。そこで、特急に乗ってどこかへ行こうと思い、ホテルから西鉄福岡(天神)駅まで歩きました。目的地を決めたのは駅の改札口で、まだ行ったことのない水郷、そして北原白秋の生誕地でもある柳川に行ってみようと思ったのです。

大分市に7年間住み、福岡にもよく遊びに行っていたのですが、柳川には行ったことがありません。理由は、と言っても理由にならないかもしれませんが、大分市からの場合、福岡市や太宰府市、久留米市へ行くのと異なり、柳川市まで行くのは、車であれ列車であれ、意外に面倒だったからです。しかし、やはり大分市からは行きにくい直方の駅前を歩いたことはあるのです。今年は、既に直方市、田川市、飯塚市を歩いています。博多南駅周辺も歩きました。それなのに、有名な柳川を歩いたことがないというのは、やはり変な話です。「行っておかなければ」と思い、よかネットカードを改札口に通し、西鉄福岡(天神)駅の3番線ホームに立ちました。

西鉄福岡(天神)駅から柳川へ行くには、日中なら30分に1本という特急電車に乗るのが最も良いでしょう。そもそも、日中に西鉄福岡(天神)駅から西鉄柳川まで直通する電車は特急以外にありません。急行は 、早朝と夜間を除けば、花畑、西鉄小郡、筑紫のいずれかで止まってしまいますし、普通電車でも大善寺へ行ければよいほうです。いずれにしてもどこかで乗り換えなければならないのです。この 、1989年にデビューした特急電車8000形の先頭車両、しかも運転席の真後ろという、展望としては最高の位置に席を確保しました。 私が知る限り、小田急の歴代ロマンスカーや名鉄のパノラマカー(名鉄の路線を利用したことがありませんが)を除けば、西鉄8000形ほど前方の展望がよい車両はありません。おまけに、乗車券だけで乗れまして、特急券は不要です。

ただ、この西鉄8000形は特急用電車なのに、平日朝のラッシュ時には普通電車として使われることがあります。不思議な運用の仕方ではあります。

せっかく特急に乗ったので、途中の柳川で降りず、まずは終点の大牟田まで行ってみようと思いました。西鉄福岡(天神)駅から70km以上も離れたこの大牟田駅まで、特急なら1時間3分ほどで、運賃はちょうど1000円です。ここ数年、福岡へ行くと必ずと言ってよいほど西鉄に乗るのですが、大牟田まで乗ったのは数年ぶりのことです。西鉄天神大牟田線は、JR鹿児島本線とほぼ並行しているのですが、乗り換えられるのは大牟田駅だけです。ここからバスに乗り、島原半島へのフェリーに乗り継ぐこともできます。

大牟田市の中心街は、大牟田駅ではなく、隣の新栄町駅が最寄り駅です(但し、西鉄天神大牟田線にしか駅がありません。特急停車駅です)。数年前には、そのことを知らず、大牟田駅前を歩き回ったのですが、今回は知っています。

数年前に私が特急に乗った時には、薬院、花畑および大善寺は通過駅でしたので、所要時間は1時間を切っていました。特急で比較すればJRのほうが速いのですが、博多までの運賃が高く、しかもJRの場合は特急料金を取られますので、1000円では行けません。

メインの目的地は大牟田ではなく、柳川でしたので、また特急電車に乗り、柳川に向かいます。

特急に乗り、西鉄柳川駅で降りました。ここから、水郷柳川の中心部まで歩こうという訳です。一体どのくらいの時間を必要とするのか、全く見当もつかなかったのですが、バスの本数は少ないし、初めての街なら歩いてみたいという思いもありました。この駅で降りたのはこの日が初めてのことでして、柳川を訪れたのも初めてのことです。理由は先ほど記したとおりです。

この駅は中心部からかなり離れています。そもそも、西鉄柳川駅の所在地は、2005年3月20日まで、柳川市ではなく、山門郡三橋町でした。翌日、合併で柳川市にある駅となったのです。市の中心駅のような名称でありながらその市になかったというのは、地元以外では意外に知られていない事実だったようです。

なお、ここからかなり離れた所に、国鉄佐賀線(佐賀~瀬高)の筑後柳河駅がありました。しかし、赤字ローカル線だったために廃止されています。

西鉄天神大牟田線は、まさに本線格ですが、試験場前~大善寺と蒲池~開は単線です。関東や関西の大手私鉄、とくに関東なら東急や東京メトロ、小田急、京王、関西なら阪急、京阪、阪神に乗りなれている私には、本線格で単線区間があることが信じられないのですが、天神大牟田線には単線区間があるのです。しかも、蒲池~開の間にある西鉄中島の近くには信号所があります。どうせなら西鉄中島を交換駅にすればよいのに、とは思います。西鉄柳川駅は蒲池~開の間にあります。特急停車駅で単線区間にあるのはこの駅だけです。ちなみに、並行するJR鹿児島本線の博多~大牟田、もっと言えば門司港~八代は複線区間です。

西鉄柳川駅から西方へおよそ500メートル、歩いて10分くらいでしょうか、川下りの場所としては東端にある所の近くにやってきました。京町通りの北側、三柱神社の入口です。今は柳川市ですが、 合併前であれば三橋町の西端にあたる場所のようで、現在は柳川市三橋町高畑となっています。

まさに柳川の入口にある立派な神社、という印象を受けたのですが、実は放火による火災があったということです。立て看板の日付が2005年(平成17年)8月18日となっていますので、放火されたのは2005年6月3日のことです。本殿以外は全焼したというのですから、かなり大きな災害だったと言えます。

この後、柳川市の中心部を目指し、結局は1時間半ほど歩き続けました。川崎に帰ってから、 地図で測ったところ、3キロメートル以上歩いたことになります。たいした距離ではありません。ただ、初めての場所でしたし、京町通りの裏を通ったりもしています。その様子は、また、別の機会に。

〔以下は、「待合室」の第70回として、2003年10月11日から同月18日まで掲載したものです。なお、一部を修正しています。〕

2003年は冷夏で、とくに、関東地方や東北地方では深刻な日照不足を記録しています。大分市でも、8月の中旬には最高気温が10月下旬並みという日もありました。

しかし、9月に入ってからしばらくの間は猛暑が続きました。あたかも、夏が遅れてやってきたかのようです。

そのような中、9月14日、久しぶりに佐賀関町へ行きました。大分市と合併するかしないかで揺れるこの町は、古くから精錬所で知られる所です。関さば、関あじを想起される方もおられると思いますが、これは最近のことで、長い間、大分県でしか通用しなかった「ブランド」でした。一村一品運動の後期に花開いたこの名産品も、このところ漁獲高が著しく減少しており、佐賀関町で展開されている豊予海峡ルートの建設が始まると壊滅するという話も出ています。

大分市内から国道197号線を走り、JR日豊本線坂ノ市駅をすぎてしばらく走ると、佐賀関町に入ります。幸崎駅(大字の名前は神崎です)の近くを通ります。左側に海を見ながら走りますと、大志生木(おおじうき)海水浴場、弁天鼻に着きます。

弁天鼻から北東の方角を写したものです。海は別府湾です。もう少し行けば瀬戸内海です。方角の関係もあり、四国を見ることはできませんが、海を渡れば愛媛県に着くでしょう。

今度は、精錬所のほうを見ます。2本の煙突が見えます。これらが精錬所の位置を示しています。写真ではわかりませんが、煙突の手前に佐賀関港があります。ここから愛媛県の三崎まで、フェリーが運行されています。

今度は、大分市側に向きを変えました。左奥のほうに見える石油タンクは、地図などから判断して、おそらく、鶴崎の北側、大野川河口付近ではないかと思われます。家島のあたりです。

大志生木バス停のある方向です。海のすぐそばに山が迫っていることがわかります。かつて、JR日豊本線幸崎駅から佐賀関港の近くまで、日本鉱業(現在は日鉱金属)佐賀関鉄道(軽便鉄道)が通っていました。昭和21年に専用鉄道として開業し、昭和23年に地方鉄道となったのですが、昭和38年に廃止されました。廃線跡などはよくわからなかったのですが、この海岸の近くを通っていたはずです。急カーブが続き、勾配の急な所もあるなど、車でも走りやすいとは言えない所を軽便鉄道が走っていたとは驚きですが、事実です。実際、終点の佐賀関駅はバスの待合室として残っています。

撮影日は気温が高く、暑かったのですが、もう海水浴シーズンとは言えない時期でした。しかし、8月に涼しい日が続いたからなのか、所々、海岸で遊ぶ親子連れなどを見ました。遅れてやってきた短い夏を楽しもう、ということでしょうか。

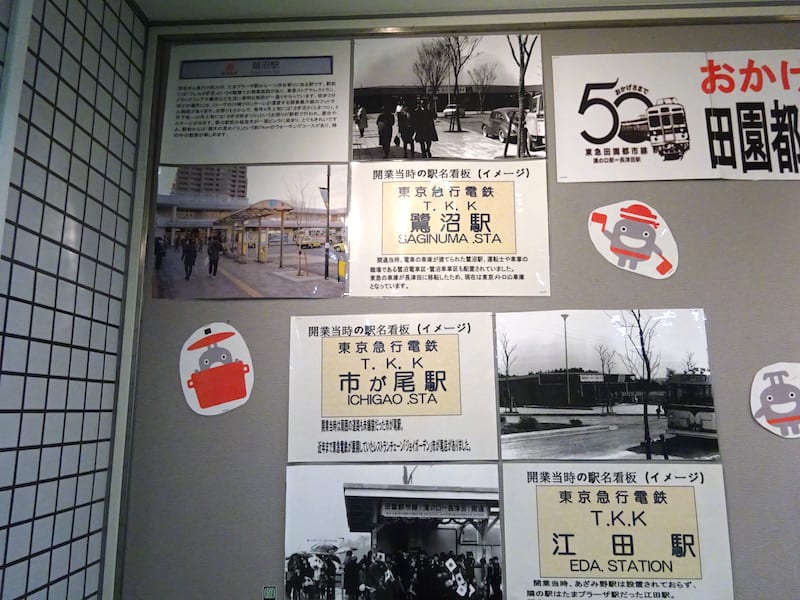

1966年、田園都市線の溝の口から長津田までの区間が開業しました。それから50年が経過しました。

現在、長津田駅で小さな写真展が開かれています。こういう書き方は大げさかもしれませんが、開業当時の写真が展示されていることに変わりはありません。

私が小学生1年生であった1975年、8500系がデビューします。この時の田園都市線は大井町~すずかけ台でした。翌年の秋、つきみ野まで延長しますが、相変わらず、緑色の初代3000系や初代5000系など、運用される形式も雑多で寄せ集めという感じでした。また、2両から4両までの編成が多く、当時の時刻表には不定期列車と書かれたものも掲載されていました。溝の口駅で電車を待っていると、次の梶が谷止まりという電車もよく来たものです。東横線と比べても、あまりにものどかな路線でした。

徐々に変わり始めたのが1977年、新玉川線の開業の後です。あざみ野駅が開業したのは、新玉川線開業から少し経った頃でした。1979年に新玉川線と半蔵門線との相互直通運転が始まります。当時、帝都高速度交通営団には半蔵門線用の車両がなく、東京急行電鉄8500系のみが使用されていました(当時発売された記念切符もこの事実をよく示しています)。また、同年、田園都市線は大井町~二子玉川園(当時)と二子玉川園~つきみ野に分割され、前者が大井町線に改められます。中央林間まで開業したのは1984年でした。この頃には8両編成や10両編成となり、開業当初の田園都市線ののどかさは消滅しました。私が大学院生として田園都市線を通学のために利用していた1990年代前半には全編成が10両編成でした。

1980年代の前半まで、あざみ野駅と江田駅との間にトンネルがあったことを知っている人はどれほどおられるでしょう。ここが横浜市であるとは到底思えない、山中の細い、到底自動車が通れそうもない山道が残っていたものでした。

私は、大学院生時代には通学用に、そして現在は通勤用に田園都市線を利用します。小学生時代から、溝の口、梶が谷、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、長津田、南町田といった所に行き(父親に連れられて、ということも多かったのです)、なじんできただけに、今でも田園都市線の沿線を最も好んでいます。

渋谷駅東口のバスターミナルで見かけました。渋谷自動車営業所に所属するB-M202です。学03系統の日赤医療センター行きとして運用されていました。